2025年4月公開

高山かおる

済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長

一般社団法人足育研究会 代表

済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長

一般社団法人足育研究会 代表

はじめに

高齢者の清潔保持は、健やかな生活を維持するために非常に重要ですが、その中でも足の爪のケアは見落とされがちです。爪白癬は高齢者に多く見られる感染症の1つであり、本邦の疫学調査(Foot Check 2023)1によると、70歳以上の男性の約3割、女性の約2割が爪白癬に罹患していると報告されています。

高齢者は自身で爪のケアを行うことが難しく、爪白癬が放置されやすい状況にあります。爪白癬が進行すると爪が厚くなり、変色・変形し、爪切りが困難になります。これにより衛生状態が悪化し、細菌感染のリスクが高まります。また、足趾の感覚が低下することで、転倒の危険性も増加します。転倒による骨折は高齢者の生活の質を著しく低下させ、要介護状態へとつながる可能性があります。

訪問看護師やケアマネジャーは、高齢者のフットケアに関与する重要な役割を担っています。日常のケアを通じて爪白癬の早期発見・治療を促し、適切なケア方法を指導することで、高齢者の健康と生活の質を守ることができます。本稿では、在宅フットケアにかかわる医療従事者が知っておくべき爪白癬の基礎知識や、予防・治療・ケアの実践方法について解説します。

1. 高齢者と爪白癬の関係

爪白癬は、白癬菌が爪に感染することで発症します。最新の全国疫学調査Foot Check 2023では、日本人の約7人に1人が足白癬に罹患し、13人に1人が爪白癬に罹患しているとされ、特に高齢者ではその割合がさらに高くなります1。

足白癬が完治しないまま放置されたことにより、白癬菌が皮膚から爪床や近位爪郭間に感染し、爪白癬を発症します。

高齢になるにつれて爪白癬が多くなる理由として、以下のようなものが考えられます。

爪白癬のもたらすリスクとして、家族への感染や高齢者施設での感染拡大などの問題はよく知られるところですが、それだけにとどまらず、以下のような健康リスクを引き起こす可能性があります。

①爪切りが難しくなる(図1)

白癬菌が感染すると、爪甲が厚みを増し、変形します。そのため、ご自身や家族が爪を切ることが難しくなります2。

図1 爪切り困難例

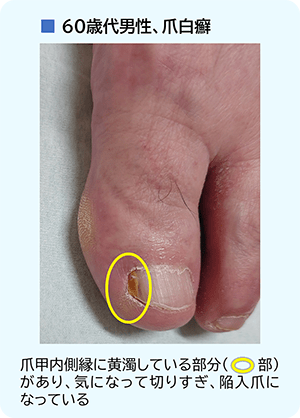

②陥入爪を生じる(図2)

爪甲の白いところをむりやり“むしって”、短くしてしまうことがあります。この場合、爪郭を傷つけて炎症を起こすと、疼痛を伴うことがあります。

図2 陥入爪の例

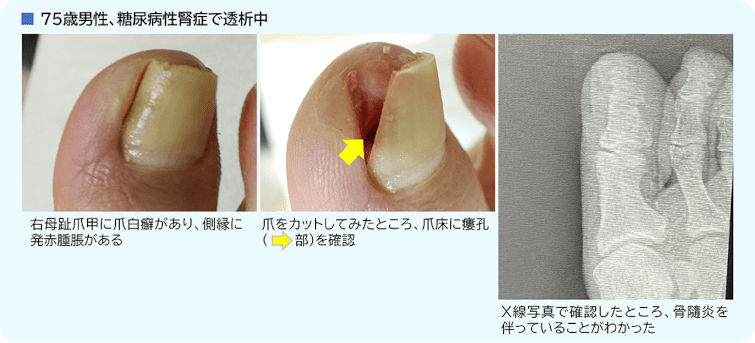

③骨髄炎を生じる(図3)

下肢閉塞性動脈硬化症がある場合に、厚みを帯びた爪下の角質によって、脆弱になった皮膚に傷がつき、細菌感染症を併発して、骨髄炎に結びついてしまうことがあります。

図3 骨髄炎の例

④転倒リスクが増加する

厚く変形した爪があると転倒経験が多いという報告3や、母趾爪甲の肥厚は下肢の機能低下をもたらすことなどが報告されています4。足の爪は、足趾でしっかり踏み込むときに大切な役割を果たしています。この爪に変形が生じると、バランスを崩したときに体を支えられません。

2. 訪問看護師・ケアマネジャーに求められる役割

在宅や施設では、高齢者に爪白癬が頻発しているにもかかわらず、見過ごされているケースや、気がついていたものの放置されているケースが多いようです。在宅や施設でのケアにおいて、訪問看護師やケアマネジャーが、爪白癬の徴候を早期に発見し、早期治療へとつなげる役割を担うことは、高齢者の清潔保持、転倒予防のためにも非常に重要です。

科研製薬とインターネットインフィニティーが2023年に行ったプロジェクトがあります。その内容は、ケアマネジャーに爪白癬に関連する知識を啓発するとともに、利用者や家族への配付も想定した啓発ツールを提供することで、ケアマネジャーが利用者やその家族に必要な医療情報を説明し、医療職への受診・相談を促す効果があるかというものでした5。調査の内容を紹介します。

【調査1 爪白癬に対するケアマネジャーの意識調査】

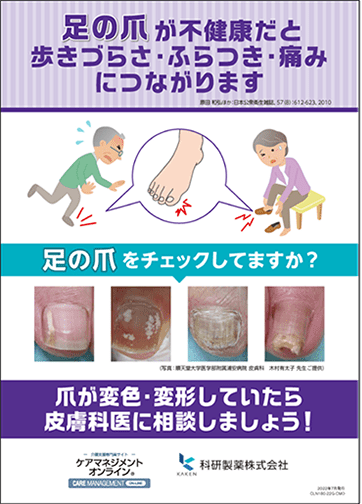

疾患啓発用のリーフレット(図4)を配布して、その前後の知識や行動の変化を調査した。

図4 ケアマネジャーへ配付した爪白癬の啓発リーフレット(提供:科研製薬株式会社)

科研製薬とインターネットインフィニティーが2023年に行ったプロジェクトでケアマネジャーたちに配られた疾患啓発用のリーフレット。爪白癬の写真入りで、裏面にはチェックリストがついている

【調査2 ケアマネジャーを介した疾患啓発と受診勧奨効果の検証】

以上の結果から、爪白癬の潜在患者を医療へつなげて治療を開始・継続させるためには、ケアマネジャーによる爪のアセスメントの機会をより増やすことが重要であると考えられました。

上記アンケート結果をもとに、問題解決のための役割を以下のとおり提案いたします。

①入浴を担当する介護士と連携して、爪の変色・肥厚・脆弱性などの異常があると報告があった利用者の足の観察を習慣化する

②爪白癬が疑われる場合、皮膚科受診を勧める。難しければ、訪問診療医に相談する

③爪が厚くなり、自身で切るのが困難な場合も多い。困っていないか本人・家族の事情を聴き、適切なケアが受けられるようにプランニングする。肥厚が強く簡単にケアを行うことが難しい場合には、フットケアに精通している看護師や皮膚科医との連携を促す

④利用者やその家族に対し、白癬の感染経路と予防方法を指導する(足の洗浄・保湿、治療薬の外用方法など)

3. 受診につなげるべき爪とは?

以下のような特徴がある爪は、医師の診察を受ける必要があります。

①爪の色が白・黄・茶・黒に変色していて治らない

②爪が厚く、ボロボロと崩れる

③爪が硬くなって厚く、層状に重なっていたり、爪甲が上向きに生える

④爪の周囲に腫脹や痛みがある、爪の側縁に膿が溜まっている

⑤血流障害が疑われ、爪に変形がある

4. 爪白癬の診断・治療とケア方法

爪白癬と似て非なる疾患に、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)、アロポー稽留性肢端皮膚炎(けいりゅうせいしたんひふえん)、厚硬爪甲(こうこうそうこう)、尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)(図5)などがあります。爪白癬の確定診断のためには、真菌検査を行います。

図5 爪の症状が強かった尋常性乾癬患者の1例

直接顕微鏡検査:顕微鏡を使って行う直接鏡検(保険点数:排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査:67点+検体検査判断料:150点)は検体採取部位が重要です。爪切りで爪甲剥離部位や爪の先端部を除去し、特に爪床に近い深部を検査材料とします。

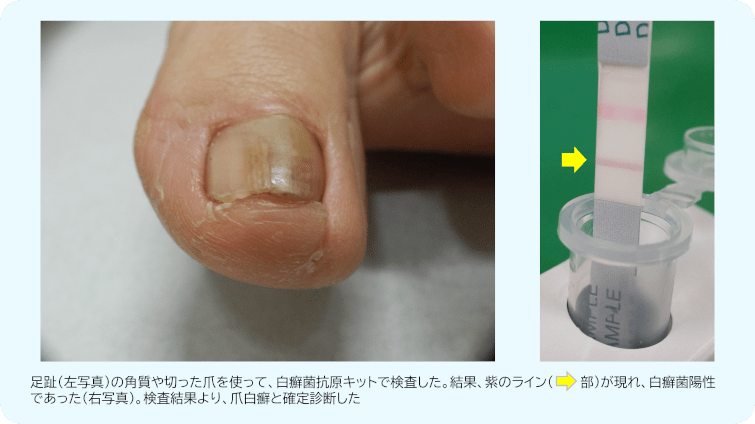

白癬菌抗原キット:臨床的に爪白癬を強く疑うが、直接鏡検が陰性である、もしくは顕微鏡検査を行う環境にない場合に、切った爪を検体とし、イムノクロマト法によって検査することができます(保険点数:検体検査実施料[白癬菌抗原定性]:233点)(図6)。

図6 爪白癬の検査の1例

爪白癬の治療法は、近年のガイドライン6に基づき、以下の方法が推奨されています。

①外用抗真菌薬(表1)

2025年2月現在、エフィナコナゾールとルリコナゾールの2種類の爪白癬用外用薬があります。これらの外用薬は、6〜12か月の継続塗布が必要です。爪甲の厚みが軽度であり罹患趾が少ない場合、抗真菌薬の内服ができない・あるいは内服を希望しない患者に使用されます。

表1 爪白癬の外用治療薬2種類

| 有効成分 | ルリコナゾール | エフィナコナゾール |

|---|---|---|

| 特徴 | ●爪白癬用の外用液は、皮膚真菌症用のクリームの5倍の濃度の有効成分ルリコナゾールを含む ● マーカー型の液体製剤 |

●ケラチン親和性が低く、爪床に効く外用液 ●刷毛で塗るタイプの液体製剤 |

| 薬価 | 709.3円/g (1本3.5g(4mL)) |

1435.5円/g (1本3.56g(4mL)) |

薬価は2025年2月1日現在の先発品価格

②内服抗真菌薬(表2)

テルビナフィン(6か月内服)とホスラブコナゾール(12週内服)、イトラコナゾール(パルス療法)が主に使用されています。どちらも副作用として肝機能障害が起こる場合があるので、内服期間中に血液検査で副作用をみることが推奨されています。

表2 爪白癬の内服治療薬

| 有効成分 | テルビナフィン | イトラコナゾール | ホスラブコナゾール |

|---|---|---|---|

| 後発品 | あり | あり | なし |

| 用法用量・内服期間 | 125mg/日×6か月 | 400mg×7日間→3週間休薬を3サイクル | 100mg/日×12週間 |

| 薬価 | 60.3円/g (1錠125mg) |

134.7円 (1カプセル50mg) |

814.8円 (1カプセル100mg) |

| 注意事項等 | ●定期的な肝機能検査が必要(4、8、20週目など) | ●ピモジドなど複数の併用禁忌薬 ●肝機能検査は行うことが望ましい |

●ワルファリン内服中の患者には併用注意 ●肝機能検査は行うことが望ましい |

薬価は2025年2月1日現在の先発品価格

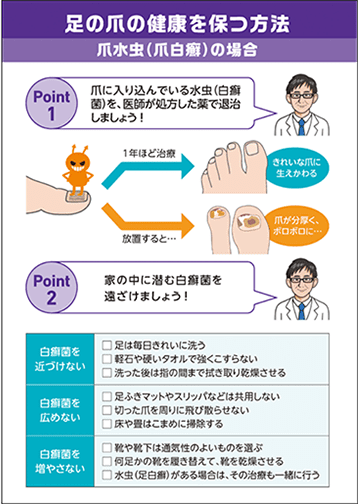

在宅ケアでは、以下の点を重視して指導を行いましょう。

①足の清潔を保つ:毎日、石けんで洗い、水気をしっかり拭き取ります。洗うときは、石けんをよく泡立て、足底はもちろんのこと、爪のまわりや足趾間も、やわらかいブラシを用いてしっかり洗浄します。

②外用薬を塗布するときの注意:外用薬は決められたとおりに塗布します。特に爪白癬の外用薬は爪甲にのみ外用し、周囲皮膚につかないようにすることが大切です。

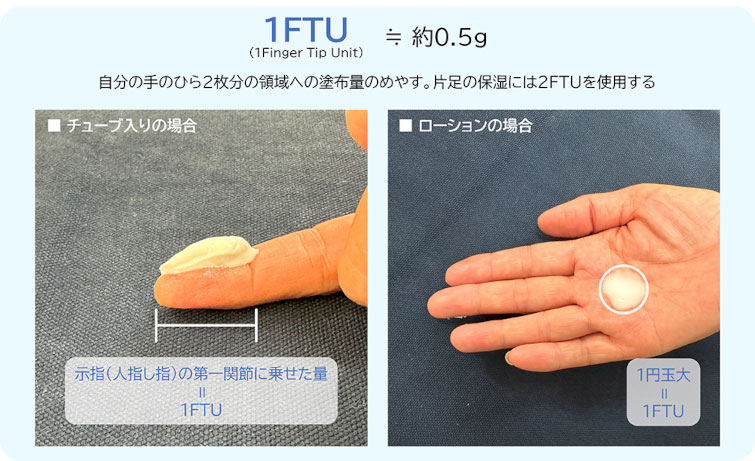

③足や爪の保湿:乾燥を防ぐため、爪や足趾、踵、足関節のあたりまでを保湿します。保湿剤の塗布量のめやすとしては、片足に2FTU(Finger Tip Unit。1FTUで手のひら2枚分の領域)を用います(図7)。

図7 外用薬の塗布量のめやす

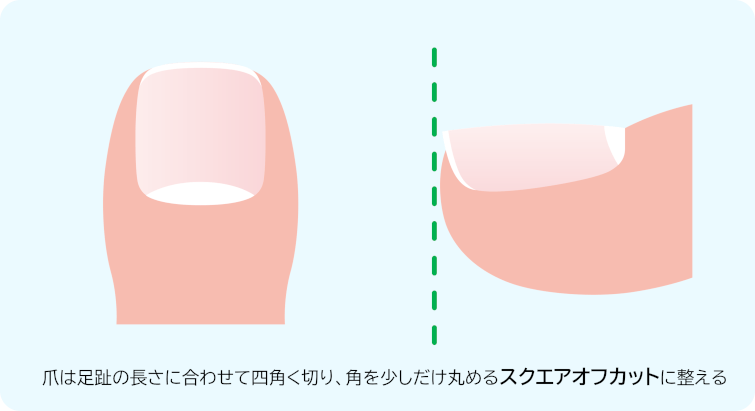

④爪切り:厚く変形した爪は無理に切らず、爪やすりで整えます。切る場合には足趾の長さに合わせて切り、角を短く切り込まないように注意します(図8)。

図8 爪の切り方(スクエアオフカット)

⑤靴下の選択:靴下を長時間履くと、それだけでも指先の圧迫になることがあります。そのため、必ず1日1回は靴下を脱いで、足を洗うことが大切です。靴下は、横アーチを支えるゴムのあるものを履くと、足の機能改善にもつながります。

⑥室内履き:室内のスリッパは転倒リスクにつながります。なるべく踵の安定性のよいサンダルや靴を履くようにします。

おわりに

罹患歴の長い高齢者になると、爪の変形も高度になり、治す手立てがないのではないと諦めを感じていないでしょうか?実際には有効な治療を選び、ケアを行えば、状態は改善することが多いです(図9)。

爪白癬は放置することにより負のループを招きやすく、悪化の一途を辿ります。ご本人の命のある限り、新たな爪は作られ、生涯伸び続けます。正常な爪であれば問題ありませんが、トラブルのある爪はより強い変形を招き、歩行困難、痛み、靴が履けないなど、QOLを害していきます。

訪問看護師やケアマネジャーが、日々のケアの中で異常に気づき、適切な対応をとることで、高齢者の転倒予防や生活の質向上につながります。フットケアを習慣化し、医療と介護の現場で連携を深めながら、適切な治療やケアを提供していきましょう。

図9 爪白癬の治療経過の例

©DEARCARE Co., Ltd.