- タイアップ記事 >

- 高齢者の褥瘡治療に欠かせない長期的栄養戦略

公開日:2025/1/22

高齢者の褥瘡治療に欠かせない長期的栄養戦略

〜胃食道逆流、胃排出遅延を予防する経管栄養プロトコルによる誤嚥性肺炎の克服〜

司会

関西電力病院 疾患栄養治療センター

演者

医療法人匂坂会 サキサカ病院

外科・小児外科

開催日 2024 年9 月6 日(金)

会 場 アクリエひめじ(4F 408)

共 催 株式会社 明治

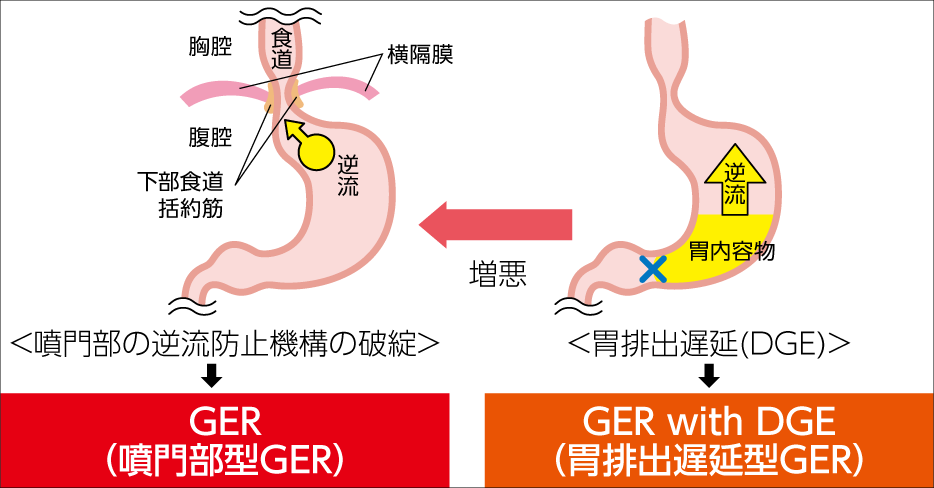

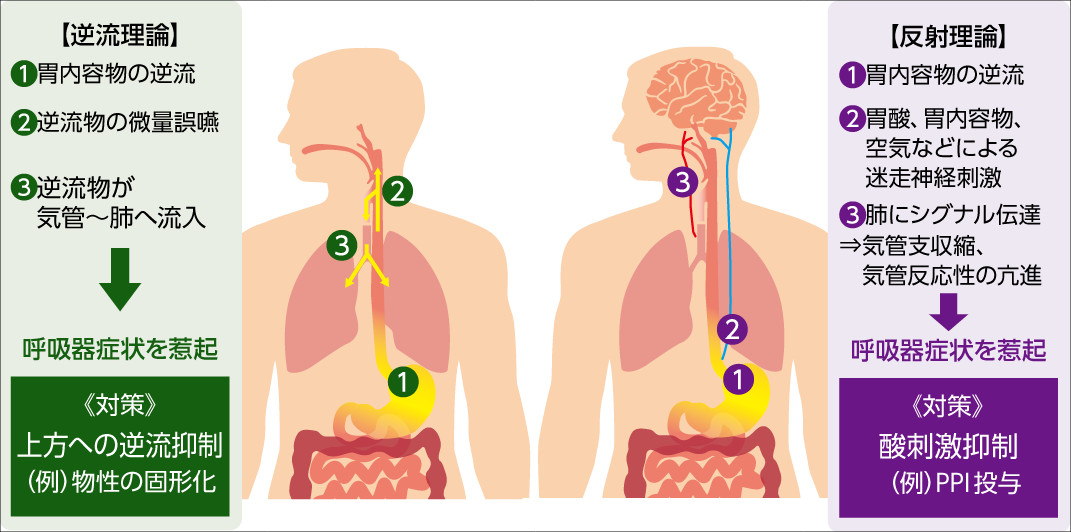

胃食道逆流症の発生のしくみ

2 つの重要な病態

高齢者の経管栄養に関連する合併症は栄養管理の継続性を妨げますが、その中でも誤嚥性肺炎は生命予後に関わる重篤な経腸栄養関連合併症です。文献上1)-3)では、胃食道逆流(GER)がその主要因とされ、胃排出遅延(DGE)がGERの増悪因子とされています(図1)3)-5)。

GER:Gastro Esophageal Reflux, DGE:Delayed Gastric Emptying

❶胃食道逆流(GER)

一般的に、GERはHis角の鈍化や下部食道括約筋圧(LES圧)の低下といった形態学的な変化のほか、食道裂孔ヘルニアや胃軸捻転症等の基礎疾患により、噴門部の逆流防止機構が破綻することで生じるとされています。特に高齢者は、こうした逆流防止機構の破綻と咽頭嚥下反射の低下が相まって、誤嚥性肺炎を起こしやすい状態にあるといえます。

LES : Lower Esophageal Sphincter

❷胃排出遅延(DGE)

GERのもう1つの重要な病態が、胃排出遅延に続発して生じるGERです。胃排出遅延型GERは、胃排出の遅延により胃が膨満し、LES圧がさらに低下することによって誘発される逆流で、GERの発生は胃の入口の問題だけではないということです。

胃排出遅延型GERに関する報告はまだ少ないですが、Gastroparesis(胃不全麻痺)という語で検索すると、多数の文献が見つかります。通常、飲食物が胃に流入すると胃が拡張(受容性弛緩)して胃内圧が上がります。すると、胃の前庭部から蠕動波が生じ、蠕動運動が惹起されて胃排出が起こるのですが、この過程に何らかの障害が生じると十分な蠕動運動が起きず、胃排出が遅延します。こうした器質的な閉塞障害を伴わないDGEを総称してGastroparesisといいます。米国消化器病学会(ACG)のガイドライン6)によると、Gastroparesisのうち29%が糖尿病性、13%が術後性、36%が特発性とされています。

ACG:American College of Gastroenterology

GER とGER with DGE の鑑別

GERでは呼吸器症状(喘鳴、咳、喀痰増加など)の合併をしばしば認めます。その原因としては、胃内容物の直接的な逆流に続発して生じる誤嚥の他に、神経原性反射による機序も報告されています(図2)7)。これは、胃内の胃酸や食物などが逆流した際に、食道下部に分布する迷走神経が刺激され、そのシグナルが肺に伝達されることで気管支収縮や気管反応性の亢進が引き起こされ、呼吸器症状を惹起するというものです。こうした神経原性反射に基づく呼吸器症状は栄養開始に関連して生じるため、栄養投与後に遅発性に合併する胃排出遅延型GERとは合併のタイミングが異なることから、噴門部型GERと胃排出遅延型GERの鑑別に役立つ可能性があります。

PPI : Proton Pump Inhibitor

DGE の評価・診断

❶文献上における基本的な考え方

米国国立糖尿病・消化器・腎疾患研究所(NIDDK)は、胃排出シンチグラフィーを用いて評価した4時間後の胃内滞留率が10%以上の場合をDGEと定義づけ、軽度(<20%)、中等度(20〜35%)、重度(>35%)の3段階に重症度を分類しています8)。特に1型糖尿病に合併するDGEでは4時間後滞留率が47±27%と高く、重症度も高いとされています9)。この他、Gastroparesisと関連のある神経疾患としてパーキンソン病やアミロイドーシス等が知られており、特にアミロイドーシスは加齢と共に増加することから、近年注目が高まっています。

NIDDK : National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

❷ベッドサイドでの簡易的評価

胃排出遅延型GERでは、逆流防止機構の破綻で見られるようなHis角の鈍化を認めなくとも胃の膨満後に、遅発性に逆流が生じます。

当院では、経腸栄養の投与後120分が経過しても胃内残留が20%を超える場合や、投与後60分以降に逆流の兆候(嘔気、嘔吐、喘鳴、咳、喀痰増加等)を認める場合には、胃排出遅延の合併を疑って栄養管理を行うようにしています。

誤嚥性肺炎の予防と褥瘡治癒を目指した流動食の使い分け

流動食を使い分ける契機となった褥瘡症例

噴門部の逆流防止機構破綻に伴うGERに関しては、従来より高粘度流動食や粘度可変型流動食の有用性が示されてきました10)。一方で、胃排出遅延型GERに適した流動食については未だ議論の余地があります。以下に、流動食の幽門通過性への配慮に着目する契機となった褥瘡症例を提示します。

◆60歳代 男性

◆クモ膜下出血に対する急性期治療後、嚥下機能障害に対し、気管切開術施行、経管栄養導入

◆併存疾患: 2型糖尿病、重度仙骨部褥瘡(DESIGN-Rスコア30以上)

GER with DGEと診断

この患者様は体格が大きく、褥瘡管理の面でも十分な栄養投与が必要でしたが、誤嚥性肺炎を年間9回合併し、その都度、絶食を余儀なくされていました。GER対策として標準組成の液体流動食から高粘度流動食へ変更したものの奏効せず、度重なる栄養投与の中断により褥瘡治療にも難渋していました。

肺炎の原因精査のため上部消化管造影検査を行ったところ、胃底部に造影剤が貯留し、胃の適応性弛緩後も、胃の蠕動運動を認めず、胃は膨満し、それに伴いHis角は徐々に鈍化し、少量の逆流を認めるようになり、最終的には胸部食道への逆流に発展しました。噴門部構造が保たれているように見えた本症でも、胃排出遅延によって胃が膨満し、胃内容物が上方へ遅発性に逆流するパターン(GER with DGE)が明らかになりました。

乳酸菌発酵成分配合流動食への変更

胃排出に寄与する可能性のある流動食について検討した結果、下記のような特長を持つ「乳酸菌発酵成分配合流動食」を選択しました。

◆2種類の乳酸菌による発酵成分を配合

→ 乳酸発酵されたたんぱく質は、部分的に分解され低分子化しているため、吸収されやすい

◆pH4.0の酸性流動食

→ 胃液との混和でカード化(ゲル化)しないため、中性流動食と比べ、胃から速やかに十二指腸へ移動する

◆プレバイオティクス成分としてガラクトオリゴ糖、食物繊維を配合

→ 便性状の改善が期待されるため、仙骨部の便汚染を防ぎ、褥瘡の治癒に寄与する可能性がある

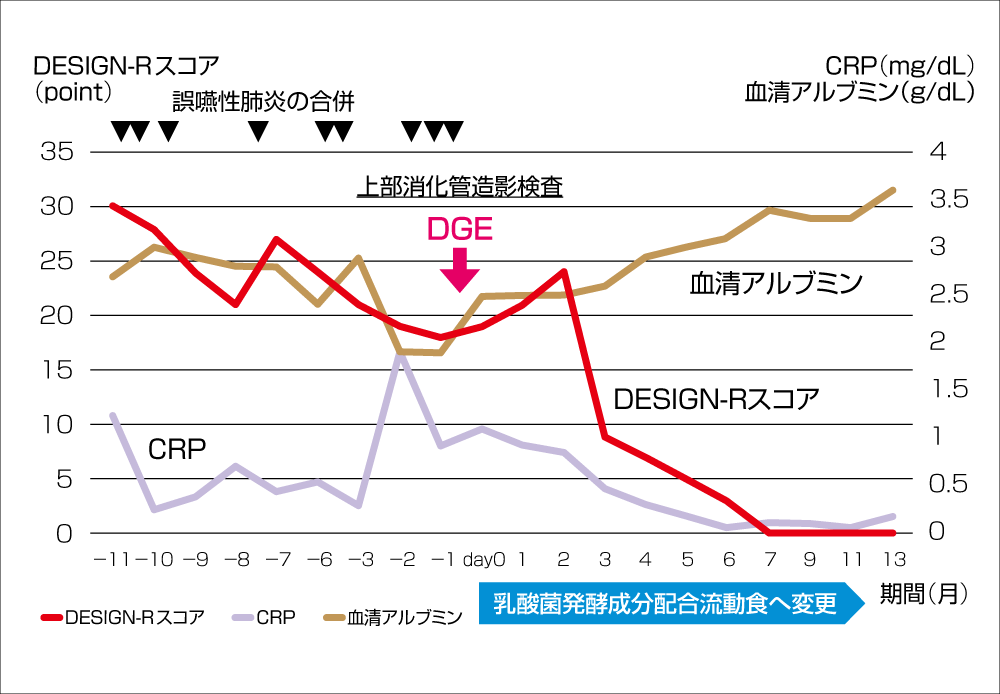

流動食切替え後の経過 —重度仙骨部褥瘡が完治—

「乳酸菌発酵成分配合流動食」への切り替えに伴い、年間9回合併していた誤嚥性肺炎を0回に抑制することができました。さらに、遷延する炎症反応は改善し、栄養投与の継続性の改善により栄養状態は改善し(血清アルブミン値の正常化)、重度仙骨部褥瘡は7ヵ月後には治癒に至りました(図3、4)。

誤嚥性肺炎や褥瘡は高齢者が陥る慢性炎症の代表的な疾患であり、これらの炎症反応時は体内の恒常性を司るマクロファージの表現型がM1タイプにシフトし、組織リモデリングに寄与するM2タイプの相対的な減少が褥瘡の治癒を阻害すると考えられます。

今回、誤嚥性肺炎の合併予防により体内の免疫機構が組織修復フェーズに移行できたことも褥瘡の治癒に寄与したと考えられました。

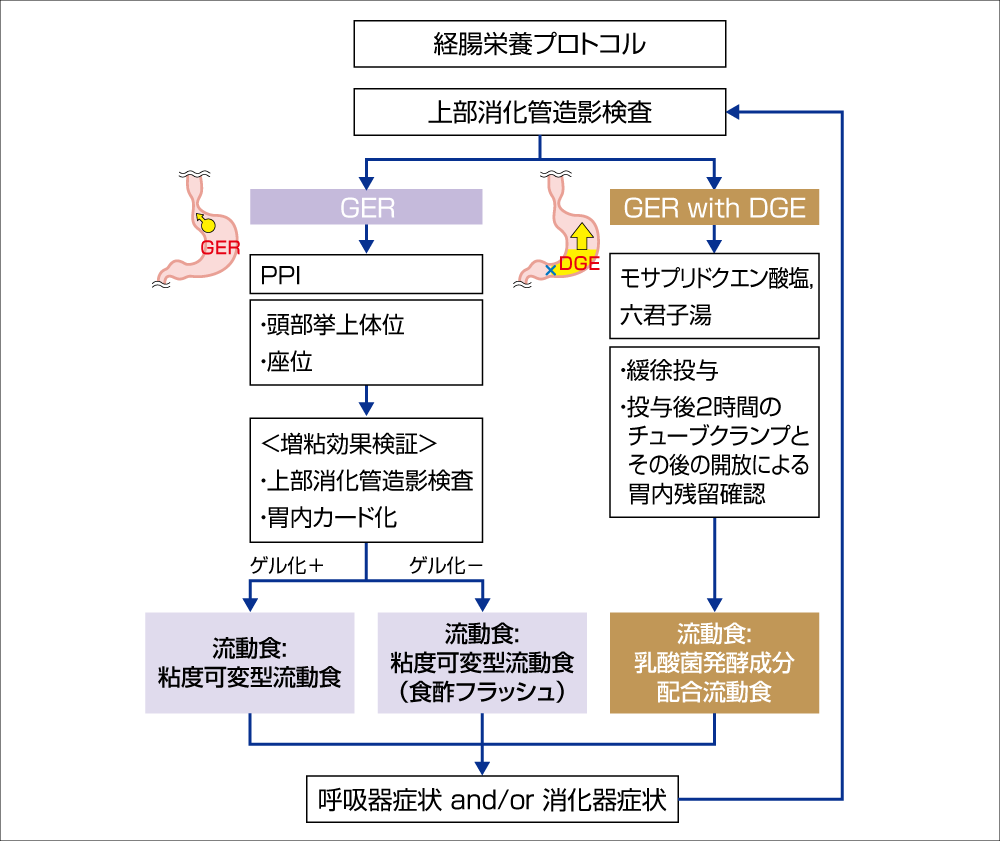

臨床研究(コホート)

前述した症例を契機に、当院ではGERの成因に応じた経腸栄養プロトコル(図5)を導入しており、プロトコル運用後の誤嚥性肺炎発症回数の変化について、後ろ向き・前向きの観察研究を行いました。

プロトコル導入による誤嚥性肺炎の抑制効果

比較解析の対象はプロトコル運用開始前後1年間の臨床経過が追跡可能な11症例、評価項目は誤嚥性肺炎の合併頻度、DGEの合併頻度、便性状の変化、栄養指標、褥瘡の合併とDESIGN-Rスコア、栄養投与継続期間、抗生剤の使用頻度の変化です。

解析の結果、誤嚥性肺炎の合併頻度が有意差をもって減少し、絶食を要した期間も有意に短縮され、栄養状態も改善傾向となりました。さらに、誤嚥性肺炎の抑制に伴い抗生剤の使用頻度も有意に減少しました。

本検討で使用した乳酸菌発酵成分配合流動食は、幽門通過性に優れるホエイプロテインを更に乳酸発酵させた成分を窒素源として配合しており、DGE症例においてGERおよび誤嚥性肺炎合併を抑制し得ることが確認されました。

また、GERの患者様では逆流に伴い喀痰の増加をはじめとする呼吸器症状の併発をしばしば認めますが、本プロトコルを用いた栄養管理によって逆流を予防できれば、肺炎の合併のみならず、そうした症状の予防に寄与する可能性があります。

希釈型乳酸菌発酵成分配合流動食の有用性

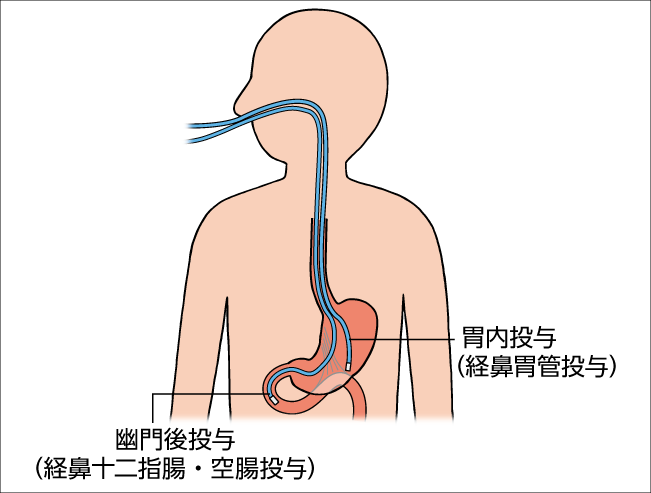

特発性DGE のマネジメント

前述した臨床研究の結果から、GERの成因に応じた経腸栄養プロトコルの運用によって誤嚥性肺炎を抑制し得ることが示唆されました。ただし、特発性に合併するDGEのマネジメントに関しては、依然、臨床的な課題が残ります。

その臨床的課題への対策として、論理的には二つの方法が考えられます。一つ目が幽門後投与です(図6)6)。経鼻十二指腸栄養や、胃瘻の症例であってもPEG-Jカテーテルを用いることで経腸栄養チューブ先端を幽門後に留置することは可能であり、逆流リスクの低減が期待されます。そして、もう一つの対策が、より幽門通過性に優れた流動食の選択です。

希釈型乳酸菌発酵成分配合流動食の特性

以前、当院で使用していた乳酸菌発酵成分配合流動食は1.0kcal/mLタイプ(以下、従来品)でしたが、2023年に低濃度タイプ(0.86kcal/mL)の「希釈型乳酸菌発酵成分配合流動食(以下、本品)」が新たに発売されました。本品は下記に示すような臨床的特性を有しており、特発性DGEのマネジメントに寄与することが期待されます。

◆高い幽門通過性

低粘度(15mPa・s)、pH4.0(参考値)の酸性流動食

◆消化吸収性へ寄与する可能性

乳酸発酵によるたんぱく質の低分子化(ペプチド、アミノ酸)、低浸透圧(従来品比)

そこで、本品を胃内投与した際の胃内での動態や、幽門後投与した際の長期成績について検討を行いました。

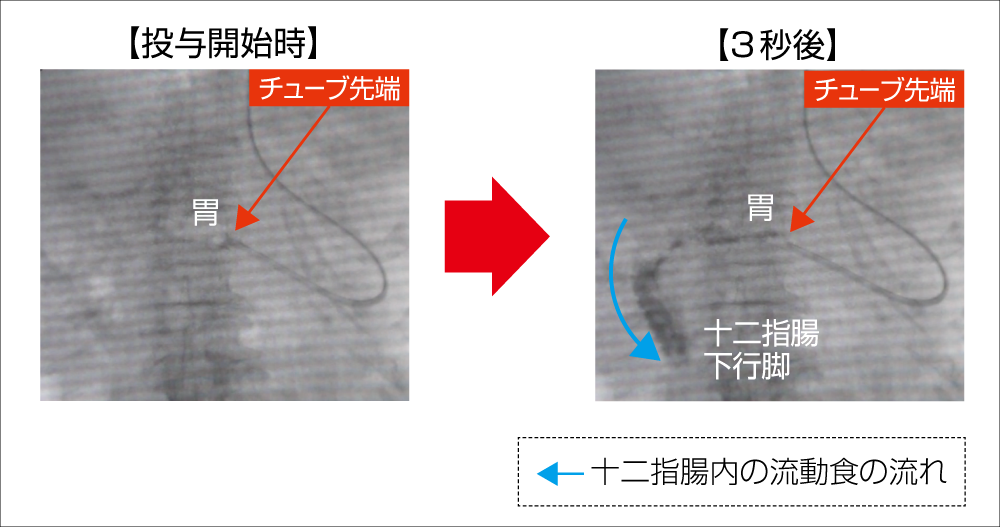

胃排出能に関する検討

通常、胃蠕動運動の頻度は1分間に約3回とされており、胃排出に要する時間は概ね20秒程度です。一方、DGEの症例に対して本品を胃前庭部より投与したところ、胃蠕動波に依らず、本品の高い流動性により約3秒で十二指腸に排出されることが確認されました(図7)。

次に、従来品を胃内投与していた患者6例を対象に本品を1ヵ月間投与し、流動食の変更前後におけるDGE合併回数の変化について検討を行いました。その結果、6例中3例において合併回数の減少が確認され、合併回数が増加した症例は1例もありませんでした。

以上の結果から、本品はDGEを呈する症例の栄養管理において、より安全性の高い選択肢となり得る可能性が示唆されました。

幽門後投与との併用

本品を胃内投与しているDGE症例17例を対象に、投与経路を幽門後投与(十二指腸投与)に変更し、投与経路切り替え前後の6ヵ月間の臨床成績について検討を行いました。その結果、十二指腸投与により誤嚥性肺炎のみならず嘔吐症の合併頻度も統計学的に有意に抑制され、それに伴って絶食日数も有意に短縮しました。また、有意差はないもののアルブミンやプレアルブミン、コレステロール等の栄養指標についても改善傾向でありました。

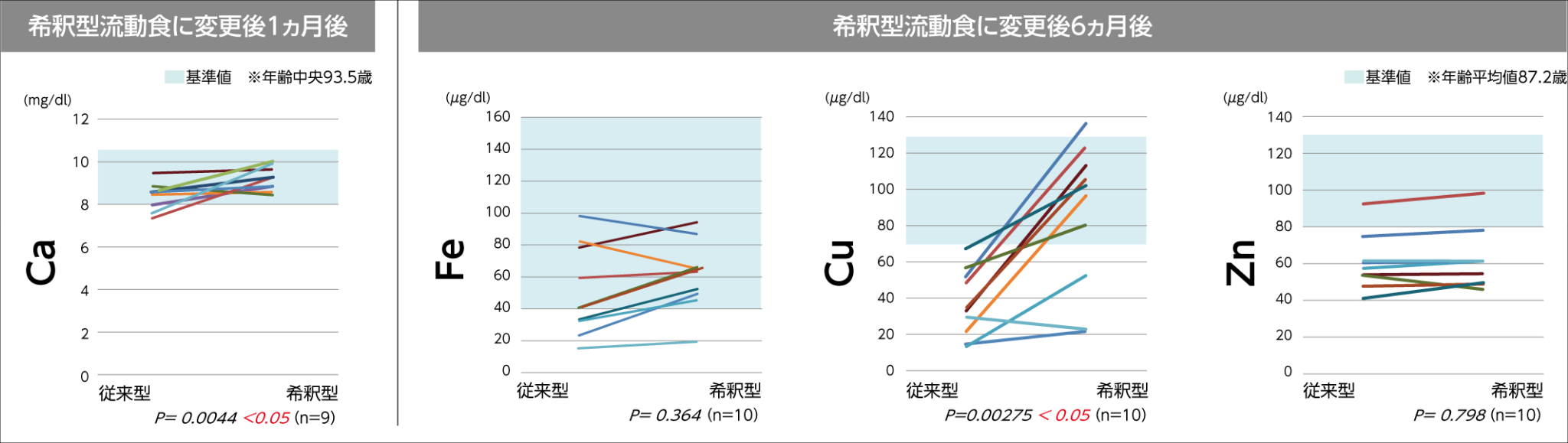

微量元素の吸収性に関する評価

本品の幽門後投与において特に着目すべきは、創傷治療に必要となる微量元素の吸収性です。先述した幽門後投与に関する検討の開始段階においては、本品の胃排出速度の速さから、微量元素等の吸収性について若干の懸念がありました。しかしながら、血清カルシウム値は投与開始後1ヵ月で有意に上昇し、全例が基準値に達し、6ヵ月後には、血清銅値の有意な上昇を認めました(図8)。この結果から、本品の幽門後投与は経腸栄養関連合併症のリスク低減だけでなく、栄養状態の改善や褥瘡治療に関しても相乗的な効果が期待されます。

◆経腸栄養管理においては噴門部の逆流防止機構の破綻による従来型の逆流(噴門部型GER)と、胃排出遅延に続発する逆流(胃排出遅延型GER)の両者に留意して栄養管理を行うことで誤嚥性肺炎や胃排出遅延による嘔吐症等、経腸栄養関連合併症を防ぎ得ることが示唆されました。

◆病態に応じた流動食の使い分けによって、誤嚥性肺炎の合併を抑制でき、幽門後投与(十二指腸投与)との併用により、さらに経腸栄養関連合併症のリスクを低減し、栄養投与の継続性が確保され、栄養状態の改善や褥瘡治療に関しても相乗的な効果が期待されます。

◆胃排出能や消化管吸収能の低下は、全ての高齢者に起こり得る経腸栄養関連合併症であり、その臨床的課題を克服するためのエビデンスを今後も蓄積していきたいと考えます。

質疑応答

Q チューブ先端が胃のどの部位に留置されているかによって、胃内残留量の評価も変動すると思われますが、DGE診断におけるポイントは?

今回御提示した臨床研究では栄養チューブ先端の留置位置は胃底部を避け、胃体部〜胃前庭部に設定し、逆流のリスクを最小限にするように調整しています。そのため、胃内残留量の評価は条件としては一律に揃えていることになります。

Q 200mL/hは投与速度として比較的速い印象がありますが、下痢等の消化器症状についてはいかがですか?

下痢でお困りの症例への投与で便性が2週間で改善した経験や逆に便秘になった症例もあり、希釈型発酵流動食では消化管管腔への水分喪失が少なくなる印象を持っています。便性の変化についての解析、評価は今後のエビデンスの蓄積を要します。

Q 胃排出の速い希釈型乳酸菌発酵成分配合流動食を使用することで、患者様がダンピング症状を起こす心配はありませんか?

胃排出の速さが患者さんのデメリットにならないか、ダンピング症状の合併についても評価していますが、現在のところ投与速度200ml/h未満に調整することで認めていません。血糖値に関しても大きな変動は認めていませんので、引き続き経過をみていこうと思っています。

ご案内

株式会社明治の「医療・介護関係者の方へ向けた専門情報サイト meiji Nutrition Info」は下記となります。

(※外部サイトに移動します)

参考文献

1 ) Lee AS, et al. Mayo Clin Proc. 2018; 93: 752-762.

2 ) Alkhawaja S ,et al. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug4.

3 ) Menezes MA, et al. World J Surg. 2017; 41: 1666-1671.

4 ) Giorgi FDe, et al. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006; 26: 241-24 6.

5 ) Sakisaka M, et al. Clinical Nutrition Open Science 2022; 43: 67 -77.

6 ) Michael Camilleri, et al. Clinical Guideline: Management of Gastroparesis. Am J Gastroenterol. 2013; 108: 18–38.

7 ) Ates F, et al. Gastroenterol Hepatol. 2014;10: 729-736.

8 ) The NIDDK Gastroparesis Clinical Research Consortium (GpCRC), Gastroenterology. 2011; 140: 101–115.

9 ) The NIDDK Gastroparesis Clinical Research Consortium (GpCRC), Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 ; 9: 1056–e134.

10 ) 一政晶子ほか. 静脈経腸栄養. 2010 ; 25: 1207–1216.