- 実践ケア全般・その他 >

- 在宅ケアにICT(情報通信技術)を取り入れるテレナーシング(遠隔看護)の必要性 >

- “テレナーシング”とはどういうもの?

~ 特集 ~

在宅ケアにICT(情報通信技術)を取り入れる

テレナーシング(遠隔看護)の必要性

2021年11月公開

“テレナーシング”とはどういうもの?

『エキスパートナース』編集部

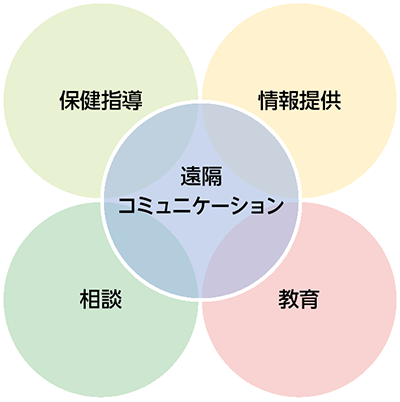

テレナーシング(Telenursing)とは、「ICT(情報通信技術;Information and communication technology)と遠隔コミュニケーション(Telecommunication)を通じて提供される看護活動」のことを言います。テレナーシングを提供する看護職を「テレナース」と言います。テレナーシングは対面で行う看護とは異なるため、テレナースはモニタリングデータを正しく評価し、利用者の病状や状況を推論し、“遠隔コミュニケーション”によって情報を加えて状況判断を行います。利用者に対しては、利用者を中心とした情報提供、教育、看護相談とメンタリング、そしてエビデンスに基づく保健指導を行います。これらがテレナーシングの5つの柱と言われるものです(図1)。

図1 テレナーシングの5つの柱

日本在宅ケア学会:テレナーシングガイドライン.照林社,東京;2021:4.より引用

テレナーシングの目的を表1に示しました。利用者のセルフアウトカムの改善や生活の質(QOL)の向上を目指します。

表1 テレナーシングの目的

- 1テレナーシング利用者の健康支援

- 2日常生活と心身状態の継続的なアセスメント

- 3心身状態のモニタリングと安定性や変化の評価(トリアージ)

- 4利用者と家族への情報提供、教育、相談、保健指導

- 5上記によるアウトカムや生活の質の向上

テレナーシングの主な対象者は、慢性疾患を持っていながらセルフケアに支障がある方になります。それらの方は、合併症のコントロールが難しかったり、急性増悪の可能性があったり、ストレスや心理的問題を抱えやすかったりする以下のような状態の方です。

- 循環器系疾患(高血圧、心不全など)

- 呼吸器系疾患(慢性閉塞性肺疾患、喘息、誤嚥性肺炎、がんなど)

- 脳神経疾患(脳卒中、パーキンソン病、認知症、神経難病など)

- 代謝・消化器系疾患(糖尿病、肝炎、炎症性疾患、がんなど)

- 筋・骨格系疾患(関節炎、変形性関節症、脊髄性疾患など)

- 精神疾患(うつ、双極性障害など)

- 皮膚疾患(皮膚炎、褥瘡、熱傷後など)

テレナーシングは遠隔地からICTを用いて看護を提供するものであるため、さまざまなメリットがある反面、限界もあることも理解しておきましょう。

テレナーシングのメリットとして大きいのは、医療機関への通院にかかる利用者や家族の身体的・時間的・経済的負担を軽減することができることです。看護職にとってのメリットは、利用者や家族とのコミュニケーションを重視した看護ができることです。従来のベッドサイド看護や外来看護、訪問看護に次ぐ新たな看護の方法として、やり甲斐にもつながるものです。

一方、テレナーシングの限界は、すべての人が利用できるものではないことです。テレナーシングを行うためには、利用者宅にインターネット回線などの通信インフラやパソコン・タブレットなどの通信機器が必要になるからです。また、触診・打診・聴診などを行うことが困難なためアセスメントに限界があります。そして、看護教育においては基礎教育にテレナーシングが含まれていないため、テレナーシングを実践できる看護師が育成されていないという限界もあります。