- 認知症ケア >

- Dr.明人(メイト)のオンライン相談室 >

- 第3回 精神科編(認知症患者さんの“困った精神症状”への対応法) >

- 認知症の行動・心理症状:BPSDとは

- 認知症ケア >

Dr.明人のオンライン相談室

第3回 精神科編(認知症患者さんの“困った精神症状”への対応法)

2021年7月公開

- 認知症の行動・心理症状:BPSDとは

- BPSDの代表的な症状と対応

- BPSDの患者さんへの初期対応

- BPSDに対して使われる薬の種類と特徴

認知症の行動・心理症状:BPSDとは

執筆:鈴木航太

(ドクターメイト株式会社・精神科医)

認知症の患者さんで、不穏症状がよくみられます。最近よく耳にする「BPSD」というものなのでしょうか? せん妄とは何が異なるのでしょうか。

認知症患者さんにおいて、興奮したり落ち着かなく歩き回ったりといった不穏症状はよくみられます。むしろ物忘れそのものよりも、はるかに困っている方も多いのではないでしょうか。

認知症患者さんでみられるこのような症状は、医学的にはBPSD(Behavioral Psychological Symptoms of Dementia)と言われ、日本語では、「認知症の行動・心理症状」や「認知症の周辺症状」と訳されます。ただし、似たような症状である“せん妄”とは異なります。その違いを簡単に言うと、せん妄はBPSDと比べて、①術後や入退院といった環境変化等によって急性に発症する、②1日のなかで症状が変動しやすい(夕方から夜にかけて悪化しやすい)、③症状は一過性で、原因が除去されれば改善する、ということが特徴です。

認知機能の障害に伴ってさまざまな症状が生じる

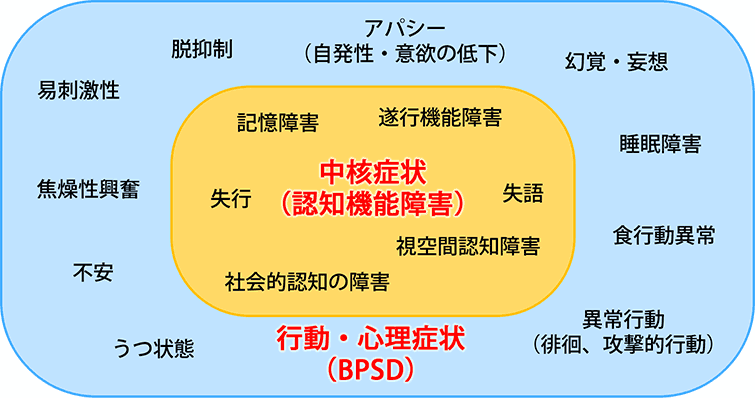

認知症の症状は図1に示すように、「中核症状(認知機能障害)」と「BPSD(行動・心理症状)」に分かれます。BPSDは異常行動(徘徊、攻撃的行動)、うつ状態、不安、幻覚・妄想、睡眠障害など、さまざまな症状が含まれる概念です。

図1 認知症の中核症状とBPSD(行動・心理症状)

BPSDは、身体症状の悪化や環境の変化、介護者との関係などによって引き起こされると考えられています。ただし、こういった症状を“問題行動”として否定的に捉えるのではなく、なぜ、そういった症状を呈しているのか、どうしたら改善できるのかといった視点が大切になってきます。

当たり前のことですが、認知症患者さんも一人の人間です。何かその症状を起こしていることには、本人なりの理屈があるはずです。本人の目線に立って、何がBPSDを引き起こしているのかを推察してみてください。そうすると、おのずと解決すべき課題が浮かび上がってくることがあります。

BPSDは夕方ごろから症状が強まることが多い

BPSDは一般的に夕方くらいから症状が強くなってくることが知られており、この現象は“夕暮れ症候群”とも呼ばれています。認知症患者さんの6割くらいにみられるので、皆さんも体感的に経験があるのではないでしょうか。

具体的にどのような症状がみられることが多いのか、次の章で解説していきます。