- 摂食・嚥下ケア >

- 誤嚥性肺炎を“仕方ない”と思わないで! >

- 誤嚥性肺炎の「診断」と「治療」の進め方

- 摂食・嚥下ケア >

~ 特集 ~

誤嚥性肺炎を“仕方ない”と思わないで!

2019年7月公開

誤嚥性肺炎の「診断」と「治療」の進め方

前田圭介

愛知医科大学病院

緩和ケアセンター 准教授

“肺炎を疑う”症状と血液データ

誤嚥性肺炎は肺の細菌感染症の一種であるため、肺炎を疑う「症状」および「検査データ」を確認します。対象者の多くは高齢者・要介護者であり、必ずしも典型的な症状が最初から出現するわけではない点にも注意が必要です。誤嚥性肺炎を疑う症状とデータのうち、重要なものを表1に示します。複数の症状やデータを認めた場合に、肺炎を疑います。

表1 誤嚥性肺炎を疑う症状とデータ

| 呼吸器症状 |

|

|---|---|

| 炎症症状 |

|

| 血中の炎症マーカー |

|

胸部画像所見(胸部X線、CT)

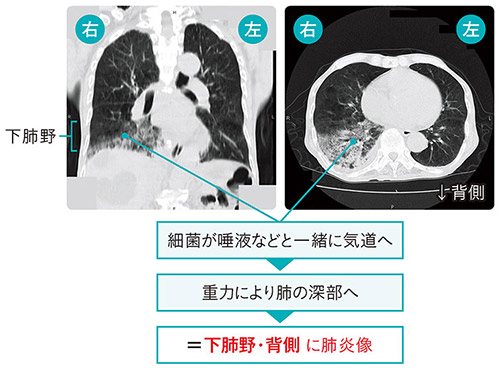

誤嚥性肺炎に特徴的な画像所見は、胸部X線写真またはCT上の、「重力に関連した浸潤影」です(図1)。口腔・咽頭内の細菌が唾液などと一緒に気道に侵入し、重力に従って肺の深部に流れ込み炎症を起こすことで、下肺野や背側の肺に肺炎像が現れます。

日本人の誤嚥性肺炎をCTで検査したとき、背側陰影が92%、下肺野陰影が47%に認められたという報告があります1。

図1 CT画像(誤嚥性肺炎)

“誤嚥”性肺炎かどうかの推測(リスクの判断)

誤嚥性肺炎という病名には「誤嚥」という言葉が含まれるため、摂食嚥下障害が必ず診断基準に含まれるように考えられやすいですが、そうではありません。顕著な摂食嚥下障害がなくても誤嚥は生じています2。いわゆる不顕性誤嚥です。不顕性誤嚥が生じやすい、または体力が低下していて感染症発症のリスクが高い状態(基礎疾病)であるかどうかを判断することが、“その肺炎が誤嚥性肺炎かどうか”の診断に重要です3。

抗菌薬の選択基準

誤嚥性肺炎の治療に最適化した抗菌薬の選択基準は、いまだ国内にも海外にもコンセンサスが得られたものはありません。日本人の誤嚥性肺炎を調査した研究では、誤嚥性肺炎の喀痰培養で検出された細菌の約3割は「肺炎球菌」、2割は複数菌種でした4。また、多くが誤嚥性肺炎であるとされる要介護高齢者の肺炎治療の74%に、初期抗菌薬として「βラクタマーゼ阻害剤含有ペニシリン製剤」が用いられていました4。つまり、市中肺炎治療と同様の薬物選択が一般的であることがわかります。

口腔内には培養検査で検出が難しい嫌気性菌も生息していることからも、上記抗菌薬の選択は理にかなっています。

補液の選択

肺炎の予後規定因子の1つに脱水が挙げられるため、初期治療として脱水補正目的の補液はとても重要です。

治療開始初日や翌日には、血管内脱水を補正しやすい細胞外液(乳酸リンゲル液など)が投与されることが多いですが、細胞内や間質の水分量を補充する必要があれば維持液(3号液)の投与も考慮します。治療開始前までの摂食量と摂取水分量を慎重に評価し、脱水補正に用いる点滴の種類を見きわめて行われます。

*

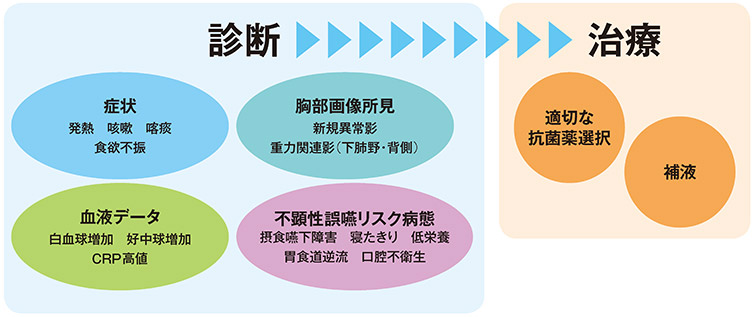

誤嚥性肺炎の診断から治療プロセスまでを図2にまとめます。

図2 誤嚥性肺炎の診断と治療

- Komiya K, Ishii H, Umeki K, et al.: Computed tomography findings of aspiration pneumonia in 53 patients. Geriatr Gerontol Int 2013; 13(3): 580-585.

- Kikuchi R, Watabe N, Konno T, et al.: High incidence of silent aspiration in elderly patients with community-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150(1): 251-253.

- Maeda K, Akagi J: Muscle Mass Loss Is a Potential Predictor of 90-Day Mortality in Older Adults with Aspiration Pneumonia. J Am Geriatr Soc 2017; 65(1): e18-e22.

- Ishida T, Tachibana H, Ito A, et al.: Clinical characteristics of nursing and healthcare-associated pneumonia: a Japanese variant of healthcare associated pneumonia. Intern Med 2012; 51(18): 2537-2544.