- 身体ケア >

- “身体拘束ゼロ”実現のためのテクニック 大誠会内田病院の認知症ケアの実践から >

- 身体拘束を防ぐためには、“せん妄”にきちんと対応すること

- 身体ケア >

~ 特集 ~

“身体拘束ゼロ”実現のためのテクニック

大誠会内田病院の認知症ケアの実践から

2020年9月公開

身体拘束を防ぐためには、“せん妄”にきちんと対応すること

執筆:大誠会認知症サポートチーム

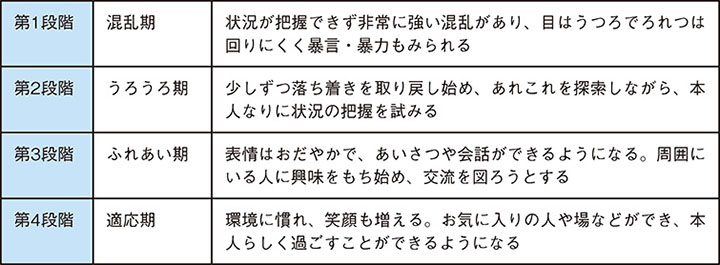

過活動性せん妄の4段階

身体拘束ゼロを実現するためには、患者さんの“過活動性せん妄”に適切な対応をする必要があります。私たちは、せん妄にはその回復段階に応じて4段階があると考えています。それを、「過活動性せん妄回復段階モデル」と言っています。4段階とは、「混乱期」「うろうろ期」「ふれあい期」「適応期」です(表)。もちろん個人差はありますが、ケアや治療が適切に行われれば、多くの場合同じような経過をたどります。

表 過活動性せん妄回復の4段階

入院直後の大変な時期を身体拘束ゼロで乗り切り、1週間で落ち着いた状態に改善させるアプローチが「せん妄回復段階モデル」です。段階的にアプローチすることによって、「人間らしさ」を取り戻してもらうようにします。「1週間、適切に対応すれば落ち着く」と先がみえていれば、身体拘束ゼロでも乗り切れるでしょう。

入院直後にBPSD(認知症の行動・心理症状)とせん妄を判別するのは難しいですが、患者が興奮している場合はせん妄の合併を考え、せん妄の誘因となるような、体調(発熱・疼痛・掻痒・便秘など)・薬剤(抗コリン作用薬など)・環境などを調整し、同時にこのモデルに沿って対応するとよいでしょう。

せん妄の段階に共通するアセスメントと対応

せん妄の4段階においては常に「ケア・治療の効果」「体調」「生活リズム」をアセスメントすることが必要です。体調や生活リズムはBPSDやせん妄の出現に大きく影響するため、こまめに確認する必要があります。また、それと同時に、目的としている治療の効果がきちんと現れているかどうかも確認し続ける必要があります。

4段階すべての段階で共通して行われる対応には、「環境調整」「服薬調整」「治療・ケアの工夫」「見守り・付き添い」の4つがあります。「環境調整」は、急な環境の変化による負担を減らし、できるだけ早くこの場に慣れてもらうために行うものです。「服薬調整」は、薬がせん妄の要因になっていることも多くあるため、こうした薬を中止・減量し、様子をみながら治療とのバランスを図っていくものです。「治療・ケアの工夫」は、本人への負担やリスクを極力減らせるように試行を繰り返し、ベストな方法を探していくものです。「見守り・付き添い」は、入院当初の不穏がみられる患者では付き添いが必須ですが、徐々に落ち着いてくれば多くのスタッフの目で見守るようにします。

基本的には、「混乱期」「うろうろ期」では、安全を確保し、安心感をもってもらうためのかかわりが中心となり、「ふれあい期」「適応期」では、心地よく、本人らしく過ごしてもらうためのかかわりが中心になります。