- 身体ケア >

- ますます広がる 身体拘束をなくす取り組み >

- (2)身体拘束とは、「患者の行動を制限すること」すべてのこと~

- 身体ケア >

~ 特集 ~

ますます広がる 身体拘束をなくす取り組み

【この記事に関連するより新しい記事があります(2020年9月公開)】

2018年12月公開

(2)身体拘束とは、「患者の行動を制限すること」すべてのこと

『エキスパートナース』編集部

“身体的拘束”の定義を確認しておきましょう。厚生労働省の通知では、以下のように記されています1。

| 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体、または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう |

この「患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」の具体的な行為としては、表1に示した11項目が挙げられます。

表1 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

|

文献2より引用(赤字は編集部)

「ひも」「ミトン型の手袋」「Y字型拘束帯」「腰ベルト」等のさまざまな用具はもちろんのこと、「向精神薬」を使っての行動抑制、柵の設置や居室隔離など、患者の行動を制限するすべてのことが身体拘束とされています。認知症患者の徘徊を防ぐため、あるいは転倒防止のためにつける離床センサー(マット)も、身体拘束の1つであると考えられています。

(3)身体拘束は、どのくらいの病院・施設で行われているのか

身体拘束は、現場では、どの程度行われているのでしょうか。その実態は、公益社団法人全日本病院協会が平成28年(2016年)3月に発表した「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書に詳しく紹介されています。この調査は、全国の病院、介護保険施設、特定施設、サービス付高齢者施設の中からそれぞれ無作為抽出した計2020機関を対象としたアンケート調査で、712施設から回答(回収率35.2%)が得られたものです。これをもとに、身体拘束廃止に向けた現状と課題、今後の方策について報告されています。

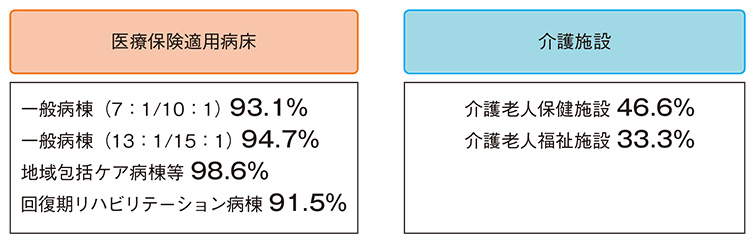

これによると、11項目のうち1項目でも実施している病院は、一般病棟(7:1/10:1看護)93.1%、一般病棟(13:1/15:1看護)94.7%、地域包括ケア病棟98.6%、回復期リハビリテーション病棟91.5%と、かなりの高率で身体拘束が行われていることがわかっています。

一方、介護施設では、介護老人保健施設46.6%、介護老人福祉施設33.3%と、病院の半分以下の数字となっています(図1)。このように、いわゆる介護施設で身体拘束の実施率が低いのは、「身体的拘束の禁止(緊急やむを得ない場合を除き)」が施設の運営基準に含まれていることも大きな要因でしょう。つまり、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の運営基準のなかには、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者等)の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」とされているのです。

図1 身体拘束11項目のうち1つ以上を行うことがある施設の割合

文献3より引用

このように、医療保険が適用される病棟(病床)のほとんどで身体拘束が行われています。それだけ、医療依存度の高いところでは、身体拘束せざるを得ない現状があるいうことでしょう。その理由としては、「治療を優先するため」「患者安全第一のため」「看護・介護職員数が十分でないため」などが考えられます。

(4)どのような身体拘束がよく行われているのか

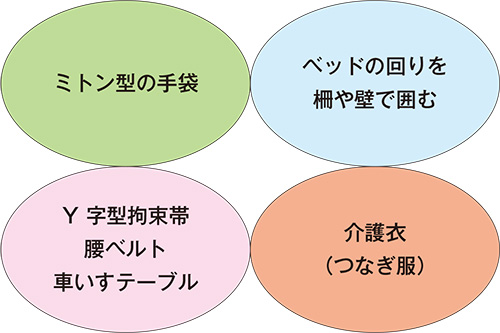

現場でよく行われている身体拘束についてみてみましょう。先に挙げた身体拘束の11項目のうちよく行われている身体拘束は、「ミトン型の手袋」「ベッドの回りを柵や壁で囲む」「Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブル」「介護衣(つなぎ服)」などの行為です(表1、図1)。

これらの項目は、病院でも介護施設でも同じ状況です。こうした身体拘束を実施している側の“意識”をみてみると、これらの行為について「理由を問わず避けるべき」と回答している人は少なく、「やむを得ない場合は許容される」と考えていることがわかります。

表1 身体拘束11項目の実施割合(%)

| 身体拘束行為 | 一般病棟 (7:1 /10:1) |

一般病棟 (13:1 /15:1) |

| ①徘徊しないように、車いす・いす・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る | 51.7 | 31.6 |

| ②転落しないように体幹や四肢をひも等で縛る | 57.9 | 21.1 |

| ③ベッドの四方を柵や壁で囲む | 80.7 | 78.9 |

| ④チューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る | 63.8 | 47.7 |

| ⑤手指の機能を制限するミトン型の手袋等 | 86.2 | 73.7 |

| ⑥Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける | 72.4 | 68.4 |

| ⑦立ち上がりを妨げるようないすを使用 | 36.2 | 42.1 |

| ⑧介護衣(つなぎ服)を着せる | 62.1 | 73.7 |

| ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る | 24.1 | 10.5 |

| ⑩向精神薬の多剤使用 | 58.6 | 15.8 |

| ⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離 | 3.4 | 5.3 |

文献3より引用

図1 よく行われている身体拘束

(5)どのような患者に対してどんな身体拘束が行われているのか

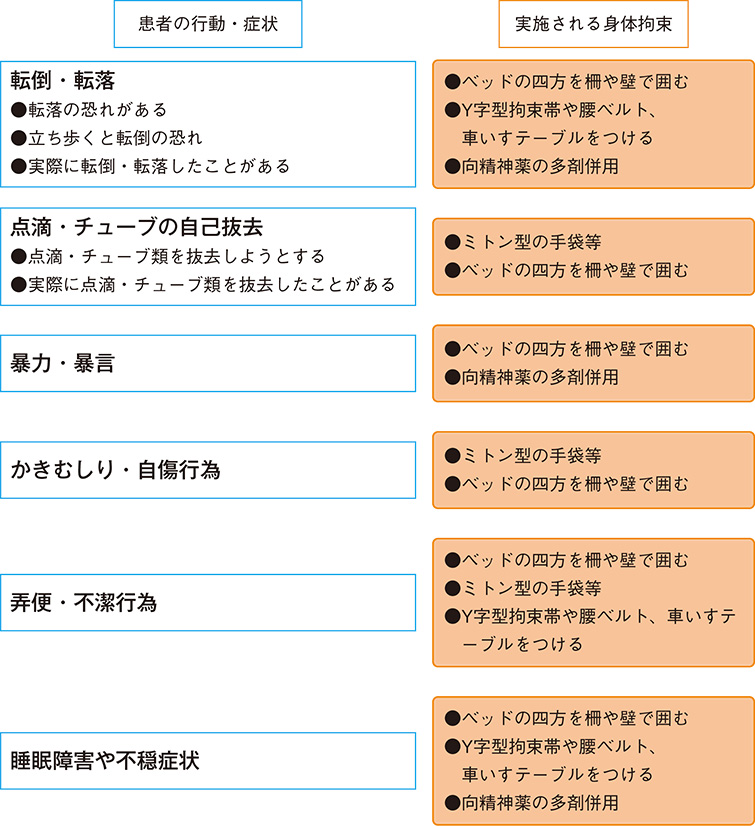

前項で挙げた身体拘束は、患者のどのような行為に対して行われているのかみてみましょう(図1)。

身体拘束が行われる行動・症状のなかで最も多いのは「転倒・転落」です。これらの転倒・転落の恐れのある人、あるいは実際に起こしたことがある人に対しては、「ベッドの四方を柵や壁で囲む」「Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける」「向精神薬の多剤併用」などの対応が行われています3。

「点滴・チューブ類の自己抜去」も多く、それに対しては、ほとんどは「ミトン型の手袋」を付けて対応しています。「ベッドの四方を柵や壁で囲む」という回答も多いようです。

「ミトン型の手袋」は、この他に「かきむしり・自傷行為」「脱衣やおむつはずし」「暴力行為」「弄便・不潔行為」などの行動に対してもよく行われています。

さらに、「向精神薬の多剤併用」は、「暴力行為」「暴言」「睡眠障害や不穏症状」に対してもよくとられている対応策です。

図1 患者の行動・症状と実施される主な身体拘束

文献3より引用

文献

1.平成28年度診療報酬改定について.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

(2018.10.31.アクセス)

2.厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」:身体拘束ゼロへの手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に,2001.

http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf

(2018.10.31.アクセス)

3.公益社団法人全日本病院協会:「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書.2016.

https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/other/160408_2.pdf