- 身体ケア >

- ますます広がる 身体拘束をなくす取り組み >

- (7)身体拘束をやめるために行うさまざまな具体策~

- 身体ケア >

~ 特集 ~

ますます広がる 身体拘束をなくす取り組み

【この記事に関連するより新しい記事があります(2020年9月公開)】

2018年12月公開

(7)身体拘束をやめるために行うさまざまな具体策

『エキスパートナース』編集部

身体拘束ゼロに向けて、厚生労働省ではすでに2001年に「身体拘束ゼロへの手引き」を出しています。この手引きに示された基本的な考え方、方針、原則、組織としての進め方、具体的な方策のすべては、きわめて現実的で、20年近く経った現在でも十分に使えるのです。手引きのなかには「具体的な行為ごとの工夫のポイント」が示されています(表1)。

表1 具体的な行為ごとの工夫のポイント

| 具体的な行為 | 工夫 |

|---|---|

| ①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る | ●徘徊そのものを問題と考えるのではなく、そのような行動をする原因・理由を究明し、対応策をとる ●転倒しても骨折やけがをしないような環境を整える ●スキンシップを図る、見守りを強化・工夫するなど、常に関心を寄せておく |

| ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る | ●自分で動くことの多い時間帯やその理由を究明し、対応策をとる ●バランス感覚の向上や筋力アップのための段階的なリハビリプログラムを組んだり、また栄養状態の改善を図ることなどにより、全体的な自立支援を図る ●ベッドから転落しても骨折やけがをしないような環境を整える ●見守りを強化・工夫するなど、常に関心を寄せておく |

| ③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む | |

| ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る | ●点滴、経管栄養に頼らず、口から食べられないか十分に検討する ●点滴、経管栄養を行う場合、時間や場所、環境を選び適切な設定をする ●管やルートが利用者に見えないようにする ●皮膚をかきむしらないよう、常に清潔にし、かゆみや不快感を取り除く |

| ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける | |

| ⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する |

●車いすに長時間座らせたままにしないよう、アクティビティを工夫する ●バランス感覚の向上や筋力アップのための段階的なリハビリプログラムを組んだり、また栄養状態の改善を図ることなどにより、全体的な自立支援を図る ●立ち上がる原因や目的を究明し、それを除くようにする ●体に合った車いすやいすを使用する ●職員が見守りやすい場所で過ごしてもらう |

| ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる | ●おむつに頼らない排泄をめざす ●脱衣やおむつはずしの原因や目的を究明し、それを除くようにする ●かゆみや不快感を取り除く ●見守りを強化するとともに、他に関心を向けるようにする |

| ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る | ●迷惑行為や徘徊そのものを問題と考えるのではなく、原因や目的を究明し、それを取り除くようにする ●見守りを強化するとともに、他に関心を向けるようにする |

| ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる | |

| ⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する |

文献1より引用

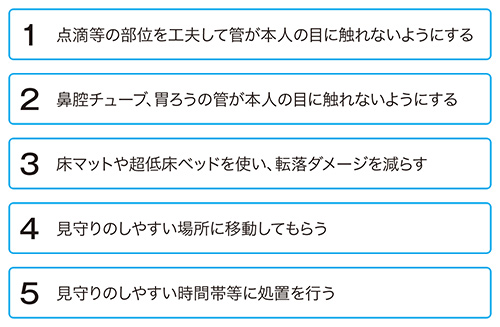

手引きに示されたさまざまな工夫を参考にして、現在現場で行われている実際の対応法のなかで多いものを、全日本病院協会では図5のように示しています。

図5 身体拘束を実施する前における、拘束を避けるために講じる工夫のエッセンス

文献2より引用

(8)身体拘束廃止への動きとそれを阻む要因

身体拘束廃止への動きは、ここ数年で急速にわき起こってきたわけではありません。今から30年ほど前の、東京都八王子市にある上川病院の取り組みに端を発します。その後、1998年には、抑制廃止福岡宣言が出され、1999年3月厚生省令で身体拘束禁止が規定されました。その後、九州各地や山口県、沖縄県、北海道などで抑制廃止宣言が相次いで出されました。2000年にスタートした介護保険制度では、介護保険指定基準の身体拘束禁止規定が適用され、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」を出したのが2001年でした。

さらに、障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待とされています3。そして、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの運営基準では、身体拘束は原則禁止となっています4。

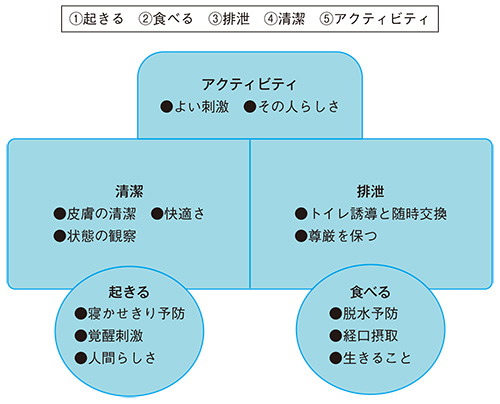

上川病院の実践は、『縛らない看護』(医学書院、1998年)に詳しく紹介されています5。同院では、患者さんに、抑制せざるを得ない状態をつくらないために重要な“5つの基本的ケア”を提示しています(図1)。「起きる」「食べる」「排泄」「清潔」「アクティビティ」の5つの基本に対するケアをきちんと実行することによって、転倒しやすい状況や、点滴を受けなければならない状況をつくらないようにできるという考えです。

図1 5つの基本的ケア

文献5より引用

*

このように、“生活・介護”を主体とする“療養”の場から始まった「身体拘束廃止」の動きが、“治療・医療”を主体とする“病院”の場へと大きく動き始めています。身体拘束廃止の動きの前に大きく立ちはだかっているのが、「拘束はやむを得ないもの」「患者が危険だから仕方ない」という医療従事者のなかに存在する「意識の壁」です。意識の壁を突き崩し、本来の患者を中心とした看護を実践していこうという動きが、全国の病院で再び起こり始めているのです。

引用文献

1.障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律.平成23年法律第79号.

2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準.平成18年度厚生労働省令第171号.

3.吉岡充,田中とも江編著:縛らない看護.医学書院,東京,1999.

参考文献

1.厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」:身体拘束ゼロへの手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に,2001.

http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf

(2018.10.31.アクセス)

2.公益社団法人全日本病院協会:「身体拘束ゼロの実践に伴う課題に関する調査研究事業」報告書.2016.

https://www.ajha.or.jp/voice/pdf/other/160408_2.pdf

3.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部,障害福祉課 地域生活支援推進室:障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き,2018.

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211204.pdf

4.日本看護協会編:身体拘束廃止取り組み事例集~私たちのゼロ作戦~.日本看護協会出版会,東京,2003.

5.日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会:身体拘束予防ガイドライン.

http://jnea.net/pdf/guideline_shintai_2015.pdf

(2018.10.31.アクセス)