2017年12月公開

※このコンテンツ内容は公開当時の情報です。ご留意ください。

在宅ケアの現状と問題点

1.在宅ケアの現状

1)医療の進歩による在院日数の短縮、在宅医療への移行

生活習慣病が増加し、診療を受ける患者が増加しています。しかし、医療の進歩に伴い在院日数は短縮しており、治療が終わった患者は在宅医療へと移行しています。2008年に厚生労働省が打ち出した「安心と希望の医療確保ビジョン」では、「治す医療」だけでなく、病を抱えながら生活する人と家庭での生活を、医療を通じて支援する「支える医療」という発想がより一層求められるようになりました。

2)家族の変化

核家族化が進み、家族形態や家族間での扶養に対する意識の変化、女性の就業の増加、さらには平均世帯員数の減少、三世代世帯の減少、単独世帯の増加などによって家族機能が弱くなっています。このような変化は、家族による介護力の低下、療養者を支える基盤の弱体化を意味します。

3)在宅療養を希望する人の増加~さまざまな調査結果から~

- 「治る見込みがない病気になった場合、自宅で療養したい」54.6%

「介護が必要になった場合どこで介護を受けたいか?」男性42.0%、女性29.1%が自宅を希望

(内閣府:平成24年度 高齢者の健康に関する意識調査結果 福祉に関する事項P144)

- 「人生の最期をどこで迎えたいですか?」一般国民の71.7%が自宅を希望

(厚生労働省:人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書:P31)

- 「要介護状態になっても自宅や子供、親族に家で介護をしてもらいたい」41.7%

(厚生労働省:在宅医療の最近の動向:P10)

これらのデータからも、本音は自宅で療養したい、家族に介護してもらいたいと在宅療養を希望する人が増えていることがわかります(図1)。

図1 増える在宅医療の希望者

2.問題点

1)訪問看護を担う人材の不足

- 訪問看護ステーションは看護師・保健師・准看護師が常勤換算で2.5人以上必要です。

〔指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年三月三十一日厚生省令第八十号)第二章:人員に関する基準(看護師等の員数)第二条〕

- 全国の訪問看護ステーション数は、2017年4月時点で9,735か所で、前年同月比で665か所増加しています(伸び率7%)。特に、診療報酬・介護報酬同時改定年であった2012年度以降の伸びは著しく、2013~2017年の5年間で2,940か所増えています(伸び率43.2%)。しかし、1ステーションあたりの看護職員数の増加は見られず、2015年の調査では、1ステーションあたりの常勤換算看護職員数は平均4.8人です。

(全国訪問看護事業協会:訪問看護ステーション数調査)

(厚生労働省統計情報部:介護サービス施設・事業所調査)

- 全体で見ると、常勤換算看護職員数が「5人未満」のステーションが約66%、「5人以上」は34%とほぼ横ばいです。

(厚生労働省統計情報部:介護サービス施設・事業所調査)

- 訪問看護師不足、利用者獲得ができないなど経営上の理由により、中には赤字経営の訪問看護ステーションもあります。

2)介護を理由に離職した人の増加

- 育児・介護休業法により、「介護休業制度」「介護休暇制度」「介護のための勤務時間の短縮等の措置」等が定められており、対象家族1人につき要介護状態にいたるごとに1回、通算して93日まで介護休業を取得することができます(介護休業制度)。

- 要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することができます(介護休暇制度)。

- 事業主は、対象家族1人につき介護休業をした日数と合わせて、93日間利用可能な勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません(介護のための勤務時間の短縮等の措置)。

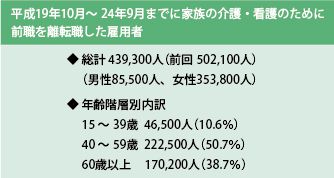

このような制度で休業・休暇を取得できますが、取得割合は低く、働き盛りの壮年期の人たちによる介護のための離職(図2)は増加傾向にあります。

図2 介護により離転職した雇用者数

(厚生労働省:仕事と介護の両立のための制度の概要)

3.連携の重要性

1)各専門職との連携でシステム構築を

- 家族とのつながりがうすい、あるいは家族はいるが遠方で生活しているなどの場合、疾病や障害を持ちながら生活している人は、家族に代わる人の支援を受けることで生活の幅が広がり自立した生活を送ることができます。

- 都市部など近隣住民とのつながりが希薄化している地域では、家族に代わるインフォーマルな人々がいない場合もあるため、医師・看護師・薬剤師・理学療法士など複数の専門職と連携して支えていくことは不可欠です。また、多くの人が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいることから、できる限り住み慣れた地域で安心して自分らしい生活が実現できる社会を目指す必要があり、そのためには各専門職者間の連携による包括的なケアシステムの構築が重要です。

- 各専門職者は自分の専門領域での専門性を発揮していくことで、質の高いサービスの提供ができます。

2)医師・看護師・薬剤師の連携が不可欠

- 在宅療養者に行う看護は、「療養の世話」と「診療の補助」です。訪問看護は医師が発行する訪問看護指示書が必要で、看護師はその指示をもとに訪問看護計画を作成し、それに基づいて訪問看護を行います。そして、毎月、療養者の状態を訪問看護報告書で報告しています。その報告も連携のための1つの手段で、指示⇔報告の中で信頼関係を築いていきます。

- 在宅療養者は主に薬物によって症状をコントロールしています。訪問看護師は訪問を通して服薬管理を行っていますが、高齢者は複数の疾患を発症しており、また、多科や他院を受診しているため、多剤併用が多くなり、そのことで副作用がおきやすくなります。そのため、「お薬手帳」や「かかりつけ薬剤師」などを活用して、不要な薬を減らすとともに、重複している薬の確認と調整をすることが重要です。

- 多剤併用は転倒などのリスクを高めるだけでなく、せん妄の原因にもなり、高齢者のQOLに影響を及ぼします。また、家族がいないひとり暮らしの高齢者の場合などは、薬を正しく飲めない場合があります。高齢者は視覚障害、巧緻性の問題、知能機能の低下などにより、薬の飲み忘れ、飲み間違い、包装薬を取り出せないなどにより服薬が継続できないこともあります。そのため、高齢者に適した薬剤の選択、管理の仕方など薬剤師と連携してサポートしていくことが重要です。

- さらに高齢者の場合、腎・肝臓機能の低下に伴い、薬物が体内に蓄積されやすくなります。そのため、体内薬物動態の変動などを観察し、病態に合わせた服薬指導・管理が必要になります。

- 在宅ケアの場合、訪問看護師、医師、薬剤師は別々の機関に属しています。普段は同時に療養者・家族と関わることは少なく、その場で意見交換や相談、判断する状況にありません。そのため、療養者の状態・状況の変化などに合わせてタイムリーに対応できるように訪問看護師、医師、薬剤師との連携は不可欠です。

- 信頼を基盤にした顔の見える連携が図れるように、普段からお互いの考え方を理解し尊重できる関係を築いていくことが求められます(図3)。

図3 不可欠な医師・看護師・薬剤師の連携