- 身体ケア >

- 拘縮がある患者の日常生活援助 >

- 拘縮はなぜ生じるのか

- 身体ケア >

~ 特集 ~

拘縮(こうしゅく)がある患者の日常生活援助

2019年5月公開

拘縮はなぜ生じるのか

久松正樹

社会医療法人医仁会 中村記念南病院

回復期リハビリテーション病棟 病棟師長

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

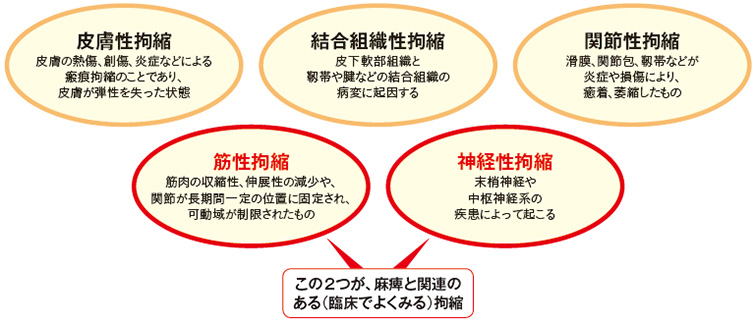

拘縮とは、簡単にいうと「関節が動かしにくくなった状態」のことです。麻痺により筋肉が萎縮したり、身体を動かさないことで筋肉の柔軟性が失われてしまったりして起こります。拘縮の原因は、図1のように5つのタイプに分類されます(Hoffaの分類)。なかでも、臨床でよくみる拘縮は、麻痺と関連する神経性拘縮や筋性拘縮であることが多いです。そこで、まず、麻痺があるとなぜ拘縮につながるのかをみていきましょう。

図1 Hoffaの分類

「運動」は「アクセル」と「ブレーキ」のバランスで決まる

手や足を動かすといった「運動」は、脳から発せられた指令が筋肉に伝わることによって起こります。この指令を伝える「道路」を“錐体路”と呼んでいます。錐体路が遮断されると、脳からの指令が筋肉に伝わらなくなり、麻痺が生じます。

運動は、錐体路だけでコントロールされているわけではありません。“錐体外路”も関与しています。錐体外路とは、錐体路という「太い道路」からの指令を調整する「細い道路」のことです。これらの「道路」が、筋肉を収縮させたり弛緩させたりといった運動の指令を調整する役割を担っているのです。

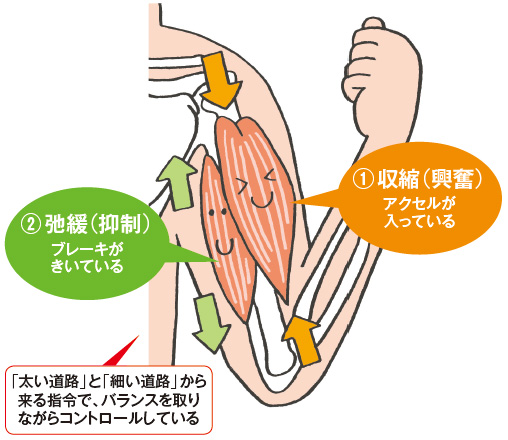

一例として、「腕を曲げる」という動作をみてみましょう。腕を曲げるとき、「曲げる」動きのメインとなる筋肉は収縮し、もう一方の筋肉はそれを補う形で弛緩しています(図2)。

収縮(興奮)を「アクセル」、弛緩(抑制)を「ブレーキ」と考えてみてください。それぞれの筋肉にはたらくアクセルとブレーキのバランスが保たれることによって、「腕を曲げる」という動作が可能になるのです。そして、アクセルとブレーキがはたらく筋肉が逆になれば、今度は「(曲げた)腕を伸ばす」という動作につながります。

図2 筋肉の収縮と弛緩(イメージ)

拘縮は「アクセル」の指令が先行した結果として生じる

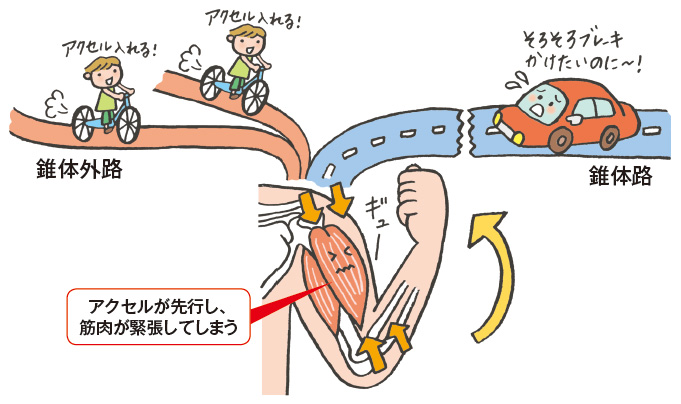

麻痺の状態、すなわち錐体路が遮断されると、残った錐体外路が運動の指令を伝えることになります。実はこの錐体外路は、ほとんどがアクセルの役割をもっています。錐体外路は通常、「アクセルの踏み方」を調整することで筋肉の収縮をコントロールしています。アクセルを強く踏めば筋肉はより強く収縮し、アクセルをゆるめれば筋肉の収縮もゆるみます。しかし、錐体路が遮断されると、残った錐体外路が活発に活動(興奮)することになるため、筋肉が過剰に収縮してしまい、筋肉の緊張が強い状態が生じます(図3)。

筋肉が緊張した状態が続くと、容易に関節を動かすことが難しくなります。関節が動かしにくくなった状態=拘縮が生じるのです。これが、麻痺と拘縮との関係です。

図3 麻痺が拘縮につながるしくみ

筋肉にコラーゲンが蓄積すると、柔軟性が失われる

寝たきりの状態などで長い間身体を動かしていない患者さんの関節が、徐々に動かしづらくなっていく経験をした方は多いと思います。こうした拘縮は、筋緊張によるものとはまた異なるしくみで生じています。

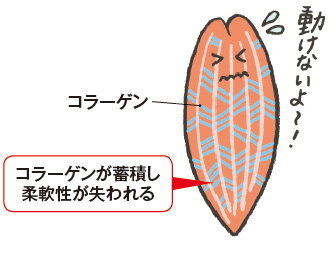

筋肉を動かさないでいると、筋肉の細胞内にコラーゲンが増えることがわかっています。コラーゲン(繊維)は弾力をもち、構造の維持や保湿などに寄与しています。一方、コラーゲンは、筋肉等に蓄積して量が増えると質的に変化し、そのものをより硬く強靱にする特徴をもっています。強靱になった筋肉からは柔軟性が失われ、動かすのが困難になる、つまり拘縮の原因になるのです(図4)。

動かしづらくなってきたからといってそのままでいると、よりコラーゲンが溜まり拘縮を悪化させてしまう悪循環に陥ってしまいます。そのため、無理のない範囲で少しずつでも動かすことがリハビリテーションにつながります。

図4 筋肉へのコラーゲンの蓄積(イメージ)

*

病棟でよくみる患者さんの拘縮は、このような原因で生じています。腕が伸ばしづらい患者さんの更衣や、股関節が固まってしまった患者さんのおむつ交換などに苦労した経験をもつナースは多いと思います。動かせない状態のまま介助することは、不十分なケアや患者さんの生活の質(QOL)の低下につながり、また無理に動かそうとすることは患者さんの苦痛や怪我につながります。

次の章から、病棟で行うケアのなかでも、拘縮があることによって困難が生じがちな4つのケア場面について、日常生活援助で大事なポイントを紹介します。

- 田中義行 監修:オールカラー介護に役立つ! 写真でわかる拘縮ケア.ナツメ社,東京,2016.

- 曷川元 監修,日本離床研究会 編集協力,飯田祥,黒田智也,久松正樹,他 著:離床への不安を自信に変える 脳卒中急性期における看護ケアとリハビリテーション完全ガイド.慧文社,東京,2015.

- 安藤佑介:利用者に心地よい介護技術 「新感覚介助」というアプローチ.中央法規出版,東京,2015.

- 下元佳子:モーションエイド─ 姿勢・動作の援助理論と実践法─.中山書店,東京,2015.

- 才藤栄一,藤谷順子,植田耕一郎,他:脳卒中と重度嚥下障害.総合リハビリテーション 1994;22(11):943-947.

- 池嵜寛人,原修一:急性期脳血管障害患者における嚥下障害の予後予測.九州保健福祉大学研究紀要2011;12:163-169.