- 運動器ケア >

- 転倒リスクに気づき、転倒を予防する >

- 病棟での転倒予防対策が必要な理由とは

- 運動器ケア >

~ 特集 ~

転倒リスクに気づき、転倒を予防する

2019年11月公開

病棟での転倒予防対策が重要な理由とは

編集 上内哲男

独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)東京蒲田医療センター

リハビリテーション科 リハビリテーション士長

日本転倒予防学会理事

専門理学療法士(生活環境支援/運動器)

防ぎたい、患者の「転倒」

転倒とは、つまり「転ぶ」ことです。段差につまずいて床に手をついた、トイレに行こうとして尻餅をついた、など、病棟で働いている看護師のほとんどは、何らかの形で患者さんの転倒を経験しているのではないでしょうか。

転倒は、ときに重大な怪我につながります。大腿骨を骨折して寝たきりになってしまったり、後頭部を強打して後遺症が残ったり、死亡につながることもあります。

そのため、病棟ではさまざまな転倒予防のための対策がとられていると思います。

入院患者はこんなに転びやすい!

日本病院会による、医療の質の継続的な向上のためのプロジェクト(QIプロジェクト)では、2017年度に入院患者の転倒・転落の発生率(本特集では“転倒率”とします)を調査、報告しています1。

この報告では、日々の在院患者と退院患者を合わせた数(入院のべ人)のうち、転倒・転落が何件起きたかを、千分率(‰)で報告しています。これによると、入院患者の転倒率は、調査した施設の平均で2.51‰、最も多かった施設では22.06‰でした1。これは、1日に入院患者が1,000人いたら、平均してそのうち2~3人に転倒が起こっている、ということになります。

また、別の研究では、調査期間中の全患者の在院日数を分母としたときに、転倒・転落が何件起こっていたかを、1,000病床日換算での転倒率として報告しています2。

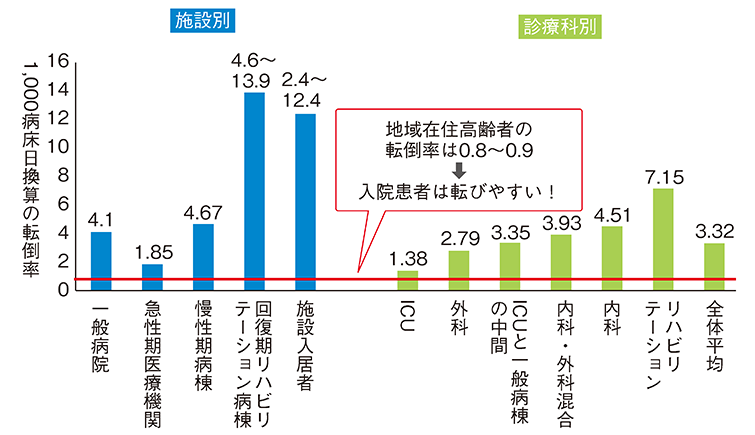

この報告によると、一般病院では4.1、急性期医療機関で1.85、慢性期病棟で4.67、回復期リハビリテーション病棟では4.6~13.9、施設入居者で2.4~12.4となっています2。入院・入所施設により、転びやすさに違いがあることがわかります(図1左側)。

なお、この転倒率は、地域在住高齢者では0.8~0.9といわれています2。入院中の患者のほうが何倍も転びやすいことが、一目瞭然ですね。

さらにもう少し細かく、診療科別の1,000病床日換算での転倒率も報告されています3。この研究では、ICU1.38、外科2.79、ICUと一般病棟の中間3.35、内科・外科混合3.93、内科4.51、リハビリテーション7.15、全体平均3.32となっています3(図1右側)。

いずれにしても、入院患者は地域在住高齢者の何倍も転びやすいのです。入院患者がいかに転びやすいのか、おわかりいただけたでしょうか。

転びやすい患者さんが多く、重大な事故につながる可能性もあるからこそ、病棟での転倒予防対策は重要なのです。

図1 入院患者は転びやすい

文献2, 3を参考に作成

●1,000病床日換算の転倒率:のべ転倒・転落件数/調査期間中の全患者の在院日数の総和×1,000

●赤線は地域在住高齢者の1,000病床日換算の転倒率=0.8~0.9を示している。

- 一般社団法人日本病院会 QIプロジェクト:平成29年度医療の質の評価・公表等推進事業結果報告.

https://www.hospital.or.jp/qip/past.html(2019年9月20日アクセス) - 大高洋平:第1章 転倒の基本的な知識と考え方.大高洋平 編著,活動と転倒.医歯薬出版,東京,2016:1-28.

- Lake ET, Shang J, Klaus S, Dunton NE.: Patient falls: association with hospital magnet status and nursing unit staffing. Res Nurs Health 2010; 33: 413-425.

実は、転倒の定義はいまだに確立されていません。有名なものをいくつか表1に示します。

なお、日本国内では、「転倒・転落」という言葉が多く使われています。病院内における転倒・転落の場合、例えばベッド脇に倒れている患者を発見した場合には、厳密に転倒なのか転落なのか、あるいは墜落なのかの判断は難しいです。もちろん、転倒・転落・墜落では再発予防策は異なるので、区別したほうがよいのですが、“転倒リスクに気づく”という今回のテーマでは、それぞれを厳密に区別せず、「転倒」として取り扱うこととします。

表1 転倒の定義の例

| Gibson1 | 他人による外力・意識消失・脳卒中などにより突然発症した麻痺・てんかん発作によることなく、不注意によって、人が同一平面あるいはより低い平面へ倒れること |

|---|---|

| FICSIT研究2, 3 | 自分の意志ではなく、地面、床またはより低い面へ体が接地すること |

| WHO4 | 意図せずに地面、床、その他の低い位置に倒れることであり、その他の場所から意図的に体位を変えて家具、壁、その他の物体に座ったり、横になる、もたれかかることは除く |

| 東京消防庁5 | 転倒:同一面上でバランスを失い倒れて受傷したもの(押され、突き飛ばされ、スリップ、つまずき等) 転落:高低差のある場所から地表面または静止位置までのスロープなどに接触しながら転がり落ち受傷したもの 墜落:高所から地表または静止状態まで落下し受傷したもの(転落に起因し墜落したもの、および墜落に起因し転落したものを含む) |

文献1~5を参考に作成

- Gibson MJ, Andres RO, Isaacs B, et al.: The prevention of falls in later life. A report of the Kellogg International work group on the prevention of falls by the elderly. Danish Medical Bulletin 1987; 34(Suppl. 4): 1-24.

- Ory MG, Schechtman KB, Miller JP, et al.: Frailty and Injuries in later life: the FICSIT trials. J Am Geriatr Soc 1993; 41(3): 283-296.

- Buchner DM, Hornbrook MC, Kutner NG, et al.: Development of the common data base for the FICSIT trials. J Am Geriatric Soc 1993; 41(3): 297-308.

- World Health Organization 編,鈴木みずえ,金森雅夫,中川経子訳:WHOグローバルレポート 高齢者の転倒予防.クオリティケア,東京,2010.

- 武藤芳照,太田美穂:1.中高年者の転倒と身体特性との関連.武藤芳照,黒柳律雄,上野勝則 他編,転倒予防教室 第2版,日本医事新報社,東京,1999:2-10.

無料会員登録で全文読み放題!