- 運動器ケア >

- 転倒リスクに気づき、転倒を予防する >

- 転倒につながるリスクとは?

- 運動器ケア >

~ 特集 ~

転倒リスクに気づき、転倒を予防する

2019年11月公開

転倒につながるリスクとは?

編集 上内哲男

独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)東京蒲田医療センター

リハビリテーション科 リハビリテーション士長

日本転倒予防学会理事

専門理学療法士(生活環境支援/運動器)

転倒リスクは、内的要因、外的要因、行動要因に分けられる

患者さんはなぜ、転んでしまうのでしょうか? 転倒を引き起こす要因は、①内的要因、②外的要因、③行動要因の3つに大別されます。

1.内的要因と外的要因

転倒を引き起こす要因としては、まず内的要因と外的要因が挙げられます。

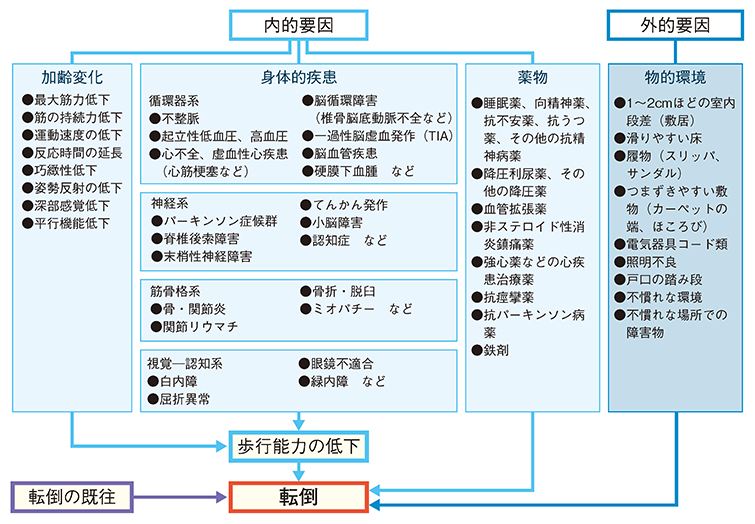

内的要因は、加齢変化や身体的疾患、薬物など、患者さんの身体的な問題によるものです。外的要因は、段差や履物など、患者さんのまわりの物的環境の問題によるものです。それぞれの要因の具体的な例を図1にまとめています。転倒要因が多様性にあふれていることがわかると思います。

筋力低下や平衡機能低下などの加齢変化と、疾病による身体的疾患によって、歩行能力の低下がもたらされます。さらに、睡眠薬や抗うつ薬などによる薬物の影響や、段差や履物などによる物的環境が加わって、転倒を招くのです。

また、これまでに転倒したことのある患者さんは、再転倒に至る可能性が高くなることがわかっています。

図1 転倒の危険因子の多様性

文献1より、一部改変のうえ転載.

2.行動要因

どんなに内的要因と外的要因が多く存在していても、寝たきり状態であればほぼ転倒することはありません。

転倒に至る過程には、必ず、患者さんの「動きたい」という意思による行動がかかわってきます。また、介助者の「こう動いてほしい」などの意図もかかわってきます。これらが、行動要因です。

行動要因には、患者側の行動要因と介助側の行動要因があります。黒川は、行動要因について、「転倒につながる行動・行為であり、行動には必ずその人なりの理由(行動要因)がある」と述べています2。

患者側の行動要因とは、「トイレに行きたい」「水を飲みたい」「1人で動きたい」といった、欲求に基づく行動です。一方、介助側の行動要因とは、「1人で歩いてほしい」「ナースコールで呼んでほしい」「たぶんできるだろう」などといった、希望的観測に基づく行動です。これらの行動が、転倒を招きやすくするのです。

患者側、あるいは介助側のどちらかのみ、あるいは両方の行動要因が重なることで、転倒リスクは増大します。仮に、ほぼ寝たきりで全介助であれば、行動要因は限りなくゼロに近づくため、転倒リスクもあまり考慮しなくてもよい状況になるでしょう。

転倒リスクが転倒予防対策を上回ると、転倒が起こる

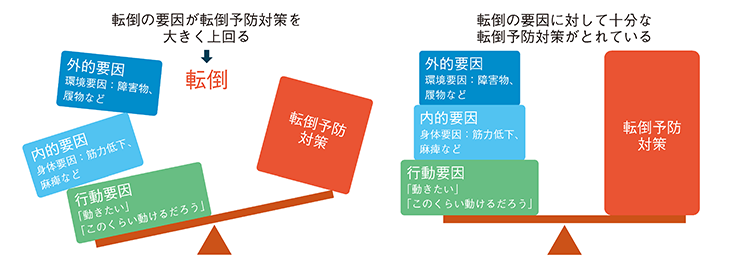

転倒と転倒リスク、そして転倒予防対策は、以下のような関係性の式で表すことができます。

転倒=〔{(内的要因+外的要因)×行動要因}>転倒予防対策〕

ここまで説明したように、内的要因と外的要因が積み重なったところに、行動要因が掛け合わさると、転倒リスクが高まります。転倒予防対策をとっても、これらの転倒リスクのほうが上回ってしまえば、転倒を防ぐことはできません。さらに、転倒要因と転倒予防対策の差が著しく大きくなれば、転倒が起こるのに加えて、外傷のリスクが高くなるかもしれません。

一方、転倒リスクに対して十分に転倒予防対策がとれていることで、転倒を防ぐことが期待できます。

転倒のイメージを図1にまとめました。

図1 転倒のイメージ

- 鈴木隆雄:転倒外来の実際.臨床医 2002;28:1830-1833.

- 黒川美知代:急性期病院における転倒予防対策チーム 医療安全管理者として―患者の行動支援を基本に多職種で検討する―.MB Medical Rehabilitation 2018;(221):8-13.

無料会員登録で全文読み放題!