- 運動器ケア >

- 転倒リスクに気づき、転倒を予防する >

- 転倒予防対策に関するエビデンスと内的要因の具体的な対策

- 運動器ケア >

~ 特集 ~

転倒リスクに気づき、転倒を予防する

2019年11月公開

- 転倒リスクに気づき、転倒を予防する

- 病棟での転倒予防対策が重要な理由とは

- 転倒につながるリスクとは?

- スクリーニングによって転倒ハイリスクに気づく

- 転倒のリスク要因の精査:運動機能をみる

- 転倒予防対策に関するエビデンスと内的要因の具体的な対策

- 外的要因の具体的な転倒予防対策

- 患者さんが転倒せずに日常生活を送るために

転倒予防対策に関するエビデンスと内的要因の具体的な対策

編集 上内哲男

独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)東京蒲田医療センター

リハビリテーション科 リハビリテーション士長

日本転倒予防学会理事

専門理学療法士(生活環境支援/運動器)

転倒リスク要因をくわしく調べたら、内的要因、外的要因、行動要因それぞれに対して転倒予防対策を導き出します。対策は、できることとできないこと、すぐできることと時間がかかること、などに分けて考えることが大切です。

また、個人レベルで考えるのではなく、同一職種によるチームで協議したり、多職種で協議して対策を共有することが大切です。

なお、転倒リスクはアセスメントシートなどで点数化することができるため、点数に応じてレベル別に対策を立てている施設もあるかもしれません。しかし、画一的な対策を立てるよりも、個々の患者さんがもつ要因に対して、多職種が連携してそれぞれの対策を検討することが、転倒の予防には有効です。

転倒予防対策に関するエビデンス

Cameronらによる最新のレビュー1では、追加のリハビリテーションや、ベッドや椅子のセンサーでは、院内転倒を減らすことは困難だとしています。また、これらを合わせた多面的な転倒予防対策を行ったとしても、転倒の頻度を減らすことは困難だとしています。唯一、亜急性期病棟においては、これらによって転倒頻度を減らせるとしています(表1)1。

表1 病院における転倒予防対策

| レート比*1 | 95%CI*2 | 対象の患者数 | |

|---|---|---|---|

| 追加のリハビリテーション | 0.59 | 0.26-1.34 | 215 |

| ベッドや椅子の離床センサー | 0.60 | 0.27-1.34 | 28,649 |

| 多面的介入(全体) | 0.80 | 0.64-1.01 | 44,664 |

| 亜急性期病棟への介入 | 0.67 | 0.54-0.83 | 3,747 |

文献1を参考に作成.

*1【レート比】=転倒予防対策を実施することで、実施しない場合に対して転倒発生の割合が何倍になるかを示したもの。

*2【95%CI】=95%信頼区間(confidence interval)の略で、求める数値がおおよそ(100回中95回)その区間に収まるというもの(くわしくは統計学の成書を参照のこと)。

表1をみると、亜急性期病棟への介入では、転倒発生のレート比は平均0.67倍(95%の下限値が0.54倍、上限値が0.83倍)となっています。レート比は倍率であり、結果が1倍を下回れば転倒が「減少」、上回れば転倒が「増大」したことを意味します。亜急性期病棟への介入は、95%CI(0.54-0.83)の下限・上限ともに1を下回っているので、転倒予防対策による転倒の減少効果がある(有意差あり)と読み取ることができます。

一方、追加のリハビリテーションは、レート比が0.59で、一見効果がありそうにみえます。しかしながら、95%CI(0.26-1.34)が1をまたいでいるため、場合によっては転倒の発生が増大する可能性をはらんでいる、ということを意味しています。つまり、活動性を上げるだけでは、転倒リスクも高くなる可能性があるのです。

ただし、急性期病棟での転倒予防対策にまったく意味がないということではありません。追加のリハビリテーションなどを含めた多面的な転倒予防対策は、患者さんの生活の質(QOL)向上や看護・介護負担の軽減、重度の外傷予防に有効かもしれません。

急性期の限られた期間で有効な効果を出すことは難しいかもしれませんが、多職種が連携して継続的にかかわることこそが、転倒予防につながる最適の取り組みだと考えています。

ここからは、それぞれの要因に対しての予防対策について、具体的に紹介します。

内的要因に対する予防対策

内的要因は、加齢変化、身体的疾患、薬物に大別されます(転倒の危険因子の多様性-図1へ)。

1.加齢変化と入院後の廃用症候群へのアプローチ

加齢変化に伴い、筋力低下や運動速度の低下、平衡機能低下などが重複して起こります。入院前後の廃用に起因することに関しては、治療やリハビリテーションによりある程度の回復が期待できます。ただし、回復には一定程度の時間が必要です。また、能力の回復を図る段階で、患者さんの行動範囲が広がるなど転倒機会が増えることから、一時的に転倒リスクの上昇を招きます。

転倒予防を目的として推奨される運動は、筋力強化運動、バランス運動などを含む複合的な運動です。

入院患者に当てはめるならば、臥位では殿筋群を意識した殿部挙上運動、大腿四頭筋を意識したSLR運動、下腿周囲筋を意識した足関節の底背屈運動などです(図1)。

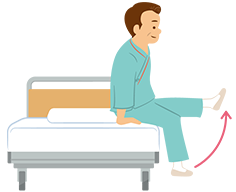

端坐位では、股関節周囲筋を意識した大腿部の挙上運動、大腿四頭筋を意識した膝伸展運動、下腿周囲筋のための足関節底背屈運動などがよいでしょう(図2)。

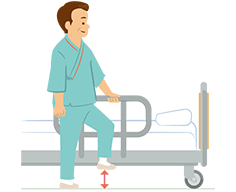

立位では、下肢全体の筋肉を意識した片足立ちやベッドからの立ち座り、踵の挙上運動などが推奨されます(図3)。

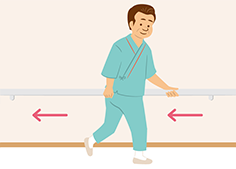

歩行が可能であれば、筋力強化よりもバランス能力改善を意識した、横歩きや後ろ歩き、継ぎ足歩行などがよいでしょう(図4)。ただし、バランス運動は転倒リスクが高いので、基本的には介助者が傍についている状況で行うことが必要条件です。

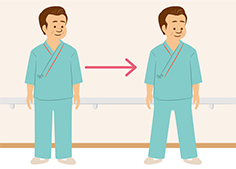

また、ある程度の歩行量を確保することも、実際に生活していくうえで必要な程度歩けるようになるために重要な要素の一つです。病棟内を周回するだけでも、人や障害物を避けて歩く、方向転換や一時停止などを加えることで、歩行耐久性の向上と合わせて、応用的な歩行能力が強化されます。歩行に余裕があれば、世間話などをしながら意識を分散させつつ周回することもよいでしょう。

これらの運動によってある程度の回復が期待できます。

図1 ベッド上で行える転倒予防のための筋力強化運動

殿部挙上運動

SLR運動

底背屈運動

●殿部挙上運動(左):臥位で両膝を立てた状態でお尻を持ち上げる運動。腰を反らせない程度にゆっくり上げ下げする。

●SLR運動(中央):仰臥位で片膝を立て、反対側の膝を伸ばしたままゆっくり脚を上下させる。

●底背屈運動(右):仰臥位で足首の底背屈運動を行う。

図2 ベッド上端座位・ベッドサイドで行える転倒予防のための筋力強化運動

大腿部の挙上運動

膝伸展運動

底背屈運動

※いずれも背中を丸めないように気をつけながら行う

●大腿部の挙上運動(左):片脚ずつ太ももをゆっくり交互に上げ下げする。

●膝伸展運動(中央):片脚ずつゆっくり交互に膝を伸ばす。戻すときもゆっくりと戻す。

●底背屈運動(右):踵を床につけたまま、両足のつま先を上下させる。

図3 ベッドサイドで行える転倒予防のための筋力強化運動

片脚立ち

ベッドからの立ち座

底背屈運動

●片脚立ち(左):片脚をゆっくり持ち上げて10秒程度静止する。このとき、持ち上げた脚と反対側のお尻に力を入れる。転倒しないように壁際やベッド柵を掴んで行う。

●ベッドからの立ち座り(中央):ベッドに腰かけた状態からゆっくり立ち上がり、ゆっくり腰かける。ベッドの高さを調整することで難易度が変わる(高いほうが容易)。

●底背屈運動(右)椅子やベッド柵に手をつきながら、ゆっくり踵を上げ下げする。

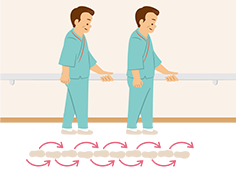

図4 病棟廊下で行える転倒予防のためのバランス運動

横歩き

後ろ歩き

継ぎ足歩行

※いずれもバランスを崩しやすいため、壁際などで実施する、あるいは手すりを把持しながら実施すること。

●横歩き(左):真横にゆっくり横歩きを行う(左右に行う)。

●後ろ歩き(中央):ゆっくり後ろ歩きを行う。

●継ぎ足歩行(右):直線の上を歩くようにつま先と踵をつけながらゆっくり歩く。

2.身体的疾患

身体的疾患は、入院治療にかかわるなかで改善していく項目もあるでしょう。しかしながら、一定の限界もあることも許容しなくてはいけません。

多職種と相談しながら、できること、できないことを見極めることが重要です。

3.薬剤

薬剤に関しては、薬剤自体の変更や減薬などの可否について、医師・薬剤師と相談・情報共有することが大切です。

外的要因の具体的な転倒予防対策

外的要因に対する予防対策

外的要因としての物的環境に関しては、ベッド周囲の環境調整や履物(はきもの)指導、トイレへの導線の確保、歩行補助具の選定などを、多職種と協働して対策を立案・情報共有することが肝要です。

1.ベッド周囲の環境整備

電動ベッド、エアマット、フットポンプ等のコード類をベッド下にくぐらせ、ベッド周囲の導線を確保しましょう。

オーバーヘッドテーブルはロック付きが望ましいですが、ロック忘れも多いので注意が必要です。

立位で上方に手を伸ばすような動作は、バランスを崩しやすいので、床頭台の上に物を置かないように徹底します。

ポータブルトイレは、トイレ動作の介助量軽減や、患者さん自身の動作自立といったメリットもありますが、転倒機会が増えるというデメリットもあります。トイレ誘導を徹底するといった対応も考慮しつつ、使うほうがよいか、使わないほうがよいかを検討していきましょう。

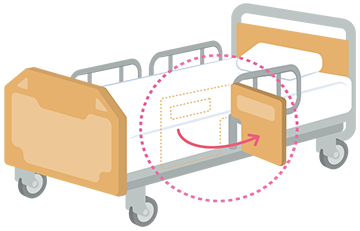

L字型ベッド柵(図5)は起き上がり動作の介助量軽減に有効ですし、端座位の安定、立ち上がり動作の補助にも寄与します。起き上がりの方向を加味しつつ、選択してください。

電動ベッドでは手軽にベッドの高さ調整が可能です。万が一転落してしまった際の対策を第一に考えるのであれば、ベッドの高さは低いほうがよいですし、立ち上がり動作を重視するのであれば、多少高めの設定がよいでしょう。あるいは、状況に応じて使い分けてください。

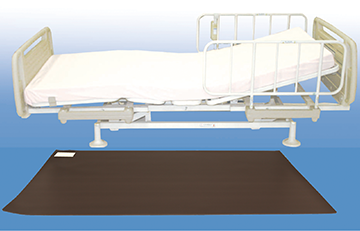

転落対策としては、衝撃吸収マットも有効なツールの一つですが、そのまま立ち上がるとバランスを崩して転倒に至るため、適応を吟味してください。

なお、立位時にバランスを崩しにくい薄型(5mm)のマットもあります(図6)。

図5 L字型ベッド柵

図6 薄型の衝撃吸収マットの例

・アルティ.ワンダーマット

(画像提供:光研化成株式会社)

2.履物指導