- 呼吸ケア >

- 訪問看護師・介護スタッフ・家族みんなで共有したい 在宅での喀痰(かくたん)吸引実施のコツと留意点 >

- 喀痰吸引の基本知識

- 呼吸ケア >

~ 特集 ~

訪問看護師・介護スタッフ・家族みんなで共有したい

在宅での喀痰(かくたん)吸引実施のコツと留意点

2024年11月公開

喀痰吸引の基本知識

佐藤文俊

ケアプロ在宅医療株式会社 ケアプロ訪問看護ステーション東京

中野ステーション 診療看護師

佐藤文俊

ケアプロ在宅医療株式会社

ケアプロ訪問看護ステーション東京

中野ステーション 診療看護師

1.痰の喀出の基本

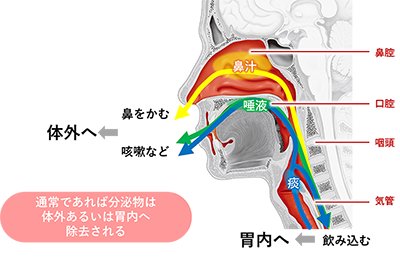

私たちは、鼻や口から空気と一緒に、ホコリや菌・ウイルスなどの異物を吸い込んでいます。それらの異物をそのまま肺まで到達させないよう、鼻毛などがフィルターとなって、ある程度取り除かれます。取り除ききれずに気管まで到達した異物は、気管の表面にある繊毛によって、異物をとらえた粘液とともに口のほうへ押し戻されます。これが痰です。

痰は、ほとんどは無意識のうちに胃内に飲み込んでしまいますが、ときに咳をするなどして口から喀出されます。痰のほかにも、私たちはくしゃみをしたり鼻をかむことで鼻水(鼻汁)を鼻の穴から排出したり、たまった唾液を口から吐いたりすることで、分泌物を体外に排出しています(図1)。

図1 正常な分泌物の流れ

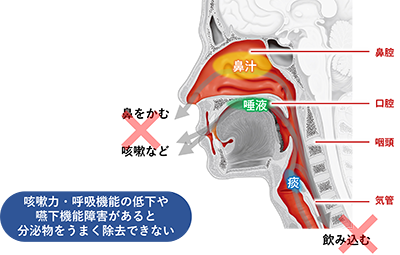

何らかの原因で、勢いのある呼気や、有効な咳ができない場合、また嚥下障害で胃内に飲み込めない場合、これらの分泌物が局所にたまってきます。また、気管切開をしていて気管カニューレを挿入している人では、勢いのある呼気や有効な咳ができない場合、痰は気管カニューレや気管支、肺内にとどまってしまいます(図2)。

図2 喀出不全による分泌物の貯留

2.喀痰吸引が必要となる理由

各種の分泌物や喀痰が気道にたまると、どのようなことが起こるでしょうか。気道が狭窄あるいは閉塞し、低酸素状態となって呼吸困難をきたしたり、窒息を引き起こしたりするかもしれません。

また、気道に痰が留まったままになっていたり、唾液などを誤嚥することで肺炎を引き起こし、さらに痰の量が多くなるという悪循環を招くリスクがあります。

そのため、療養者本人が痰を喀出できない場合には、吸引器を用いて痰を吸引し、痰の排出を助ける必要があります。

3.喀痰吸引が必要となる状況

以下のようなケースで、喀痰吸引が必要となります。

・違和感・不快感・呼吸困難感があるなどして本人が望んだとき

・唾液、痰がたまってゴロゴロしているとき

・痰絡みの咳をしているが、口元(気管孔)まで出ないとき

・胸部の聴診で副雑音を聴取するとき

・呼吸時にゼーゼーしていたり、異物の音がするとき

・SpO2が低下しているとき

・呼吸器アラーム(気道内圧の上昇など)が鳴っているとき

もちろん、自己排痰が困難な状態であるというのが前提で、不必要な吸引は避ける必要があります。喀痰吸引は、時間を決めてルーティンで行うものではありません。

食後や入浴後、身体活動後などは唾液や痰の量が増えやすく、吸引が必要になりやすいので、特に注意して観察します。

4.喀痰吸引が必要となる病態

吸引が必要となる病態としては、次のようなものが挙げられます。

・老化や廃用・衰弱等で全身の運動機能とともに嚥下・呼吸機能も二次的に低下した状態

・意識障害がある状態(全身状態の悪化、脳神経疾患など)

・嚥下・呼吸機能が障害される神経・筋疾患

このように、なんらかの理由で意識状態や嚥下・呼吸機能が低下している場合に、痰の自己喀出が困難となり喀痰吸引が必要となります。

5.吸引が実施できる職種や属性など

吸引の実施は家族のほか、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、介護職などが可能です。

ただし、介護職員の場合、全員が行えるわけではなく、

- ①一定の研修(喀痰吸引等研修)を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、

- ②都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けるとともに、

- ③当該職員が所属している事業者が「登録特定行為事業者」として登録を行う

必要があります1。

吸引が必要な状態になったとき、介護職にお願いすればすぐに体制が整う、というわけではないことに注意が必要です。

- 厚生労働省Webサイト:喀痰吸引等制度について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/index.html

(2024.08.15アクセス)