- 創傷ケア >

- 医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)をどう防ぎ、どうケアするか >

- (2)日本褥瘡学会が医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)に取り組んだ理由

- 創傷ケア >

~ 特集 ~

医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)をどう防ぎ、どうケアするか

MDRPU「医療関連機器圧迫創傷」の名称を「医療関連機器褥瘡」に変更することが2024年2月に日本褥瘡学会用語集検討作業部会から発表がありました。

■関連ニュース(2024年4月)

・医療関連機器“圧迫創傷”から医療関連機器“褥瘡”へ 用語の見直しが進む2017年1月公開

- ※この記事内容は公開当時の情報です。ご留意ください。

(2)日本褥瘡学会が医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)に取り組んだ理由

日本褥瘡学会では、医療機器によって発生する創傷や潰瘍を「医療関連機器圧迫創傷(Medical Device Related Pressure Ulcer: MDRPU)」と名付け、その予防・ケア方法の標準化に取り組んできました。同学会がMDRPUに取り組み始めたのには理由があります。わが国の褥瘡対策において、国の施策も含めたさまざまな取り組みが功を奏して褥瘡有病率は目に見えて下がってきました。しかし、急性期病院における褥瘡の有病率がある一定の値から下がらないような傾向が見えてきたのです。

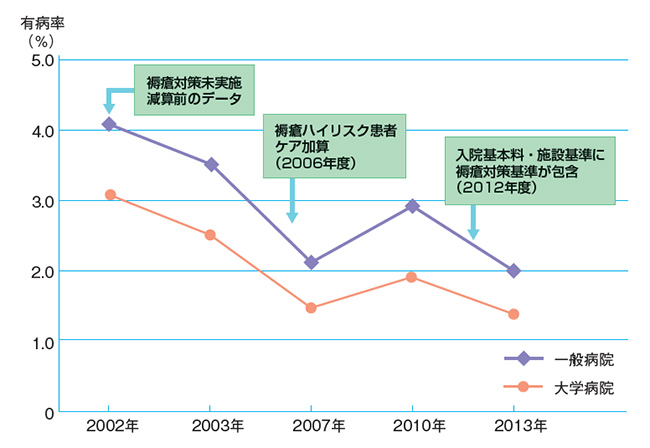

褥瘡有病率の推移をグラフで見てみましょう(図1)1。2006年の「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」による対策によって大きく減少していた有病率が2010年には増えていることがわかります。2011年に開催された日本褥瘡学会学術集会の会長講演でも「“医療器具による圧迫などでできる褥瘡”(=医原性褥瘡)が院内褥瘡対策において無視できない存在になっていること」が指摘されました2。臥床状態にある患者の自重による圧迫で生じる創傷だけでなく、医療機器などの外的要因による圧迫で生じる創傷についても取り組んでいかなければならないという認識が共有されたのです。

図1 褥瘡有病率の推移(日本褥瘡学会実態調査)

注:2002年、2003年の調査方法と、2007年以降に調査方法は異なる

須釜淳子:「MDRPUベストプラクティス」の“注目したい”ポイント.エキスパートナース2016;32(13):19.より引用

ここで、褥瘡の定義を見てみましょう。以下が日本褥瘡学会によって定められた定義です。

「身体に加わった外力(1)は骨と皮膚表層の間の軟部組織(2)の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害(3)に陥り褥瘡となる」(日本褥瘡学会、2005年)

医療機器によって発生する創傷も、上記定義(1)の「身体に加わった外力」によって生まれた圧力が一定時間持続することによって組織が(3)「阻血性障害」となって発生します。ですから、“褥瘡”の一つであるというとらえ方がされました。ただ、医療機器による創傷には、(2)の「骨と皮膚表層の間の軟部組織」に発生するものではないものも含まれます。例えば、耳介部に発生する創傷などです。そこで、日本褥瘡学会では、医療機器によって生じる創傷を“医療関連機器圧迫創傷”として以下のように定義づけしました。

「医療関連機器による圧迫で生じる皮膚ないし下床の組織損傷であり、厳密には従来の褥瘡すなわち自重関連褥瘡(self load related pressure ulcer)と区別されるが、ともに圧迫創傷であり広い意味では褥瘡の範疇に属する。なお、尿道、消化管、気道等の粘膜に発生する創傷は含めない」(日本褥瘡学会、2016年)

つまり、個体の自重(self load)が関与しない、あるいは関与しているかどうか判然としない外力によって発生し、従来の褥瘡とは発生部位も異なる創傷が“医療関連機器圧迫創傷”なのです。

引用文献

- 1須釜淳子:「MDRPUベストプラクティス」の“注目したい”ポイント.エキスパートナース2016;32(13):19.

- 2古江増隆,中畑高子:会長講演.褥瘡会誌2011;13(3):283.