- 運動器ケア >

- 転倒に関するステートメントと介護予防 >

- 高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する

- 運動器ケア >

~ 特集 ~

転倒に関するステートメントと介護予防

2021年9月公開

- 転倒に関する4つのステートメント

- 寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折

- 高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する

- 運動機能を向上させる“介護予防”の具体策

高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する

『エキスパートナース』編集部

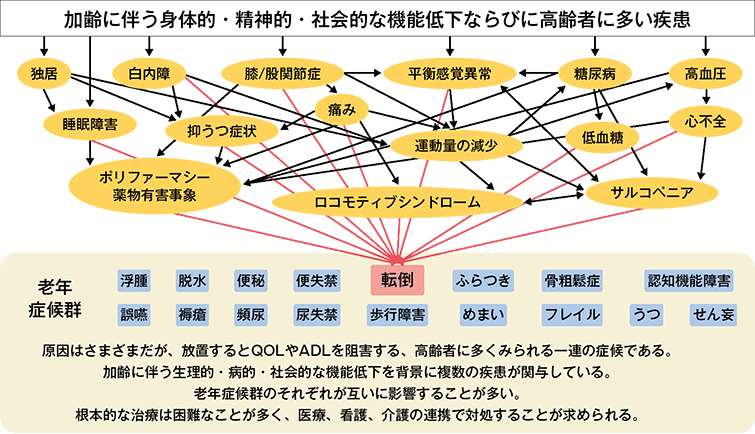

ステートメント3に記されているように、転倒は老年症候群の1つと位置づけられます。老年症候群は図1のように、「原因はさまざまであるが、放置するとQOLやADLを阻害する、高齢者にみられる一連の症候」のことで、浮腫、脱水、便秘、尿・便失禁、転倒、ふらつき、誤嚥、歩行障害、せん妄などを言います。老年症候群に含まれる症候どうしが相互に影響しあっており、それぞれに根本的な治療は困難なことが多いものです。そのため、医療・看護・介護が連携して対処すべきものとされています。

図1 老年症候群の概念

介護施設内での転倒に関するステートメント.p.19より引用

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20210611_01_01.pdf

この声明では、介護施設の入所者によくみられる転倒・骨折のリスク因子として表1のようなものを挙げています。これらの因子は相互に影響しており、介入が難しかったり、進行性であるものも多いです。さらに、こうしたリスク因子を減らすためにリハビリテーションなどを導入することで転倒の機会が増えてしまうという面もあります。

表1 介護施設入所者でよくみられる複合的な転倒・骨折のリスク因子

| ・せん妄(環境変化・疾患・薬剤性など) ・認知機能低下 ・視力低下、狭い視野 |

| ・バランス能低下 ・反射能低下 ・小刻み歩行 ・パーキンソン症候群 ・脳卒中による麻痺 |

| ・骨粗鬆症 ・腰痛・膝痛、ロコモーティブシンドローム ・筋力低下、サルコペニア、廃用症候群 ・前屈で足が上がりにくい |

| ・夜間頻尿や失禁の経験(焦ってトイレに行く) ・スリッパ |

| ・うつ病 |

| ・難聴 ・めまい、ふらつき |

| ・失神 ・起立性低血圧 |

| ・睡眠薬・向精神薬 ・降圧薬・糖尿病薬 ・抗アレルギー薬 ・ポリファーマシー |

介護施設内での転倒に関するステートメント.p.20を元に作成

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20210611_01_01.pdf

世界保健機関(WHO)でも、「高齢者のための統合ケア(ICOPE):高齢者の内在的能力の低下を管理するための地域レベルでの介入ガイドライン」の中で、以下のように転倒には「環境要因」と、「個人要因」があることを表明しています。

|

転倒は、高齢者の入院および傷害に関連する死亡の主な原因である。転倒は、環境要因(例:たるんだカーペット、散らかった部屋、暗い照明等)および個人の要因(姿勢の維持に影響する器官系異常)に起因する。運動、理学療法、住居内の危険因子の評価と住宅改修、そして必要に応じた向精神薬の中止、これらは全て高齢者の転倒リスクを軽減する。

|

World Health Organization. Integrated care for older people: guidelines on community level interventions to manage declines in intrinsic capacity. 2017. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/258981. License: CC BY-NCSA 3.0 IGO.より引用

WHOが転倒リスクを軽減するために推奨している項目は、以下のようにまとめられます。

- ①高齢者の服用薬を見直し、不要(または有害)な服薬を中止する

- ②バランス、筋力強化、柔軟性、機能訓練などを含む複合型の運動を行ってもらう

- ③転倒の原因となる環境的な危険因子を取り除くための住宅改修を行う

- ④転倒リスクの評価と個人の状況に合わせた対応を統合した多面的な介入を行う

この中で、①の転倒リスクを高める薬剤としては表2のようなものが挙げられます。

表2 転倒リスクを高めると考えられる薬剤

|

医薬ジャーナル2001; 37(8)を参考に作成

転倒予防のための積極的な方策としては、②のバランス、筋力強化、柔軟性、機能訓練などを含む「運動」を行うことです。そのため、このステートメントの中では、「個人の生活機能や活動性維持に必要な運動介入を積極的に実践すべきある」と明記されています。リハビリテーションの成果として活動量が増え、さらに転倒の機会が増えることも予期されるとしながら、活動量が増えることによるメリットがデメリットを上回ると結論づけていることに注目したいものです。運動介入は、介護予防の観点からも推奨されています。