- 運動器ケア >

- 転倒に関するステートメントと介護予防 >

- 寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折

- 運動器ケア >

~ 特集 ~

転倒に関するステートメントと介護予防

2021年9月公開

- 転倒に関する4つのステートメント

- 寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折

- 高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する

- 運動機能を向上させる“介護予防”の具体策

寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折

『エキスパートナース』編集部

そもそもわが国で転倒事故はどの程度の頻度で起きているのでしょうか。

当WEBサイトですでに掲載している特集「転倒リスクに気づき、転倒を予防する」をご執筆いただいた上内哲男先生(独立行政法人 地域医療機能推進機構東京蒲田医療センター、リハビリテーション科 リハビリテーション士長)は記事の中で、日本病院会による「医療の質の継続的な向上のためのプロジェクト(QIプロジェクト)」の報告を紹介しています1。

この報告では、日々の在院患者と退院患者を合わせた数(入院述べ人)のうち、転倒・転落が何件起きたかを、千分率(‰)で報告しています。これによると、入院患者の転倒率は、調査した施設の平均で2.51‰、最も多かった施設では22.06‰でした1。これは、1日に入院患者が1,000人いたら、平均してそのうち2~3人に転倒が起こっている、ということになります。これが、在宅も含めた地域高齢者になると、1年間に20%前後が転倒を経験するという報告もあり、5人に1人が転倒経験者という驚くべき数字になります2。

また、わが国の要介護者で、介護が必要になった原因の1番目は認知症、2番目が脳血管疾患ですが、3番目は転倒です(12%)3。転倒は死亡の原因ともなり、高齢者では転倒による死亡が急増し4、特に80歳以上では、転倒による死亡が「不慮の事故による死亡」の3 割近くを占めると言われます。転倒で亡くなられている高齢者は年間1万人近くにもなるのです。

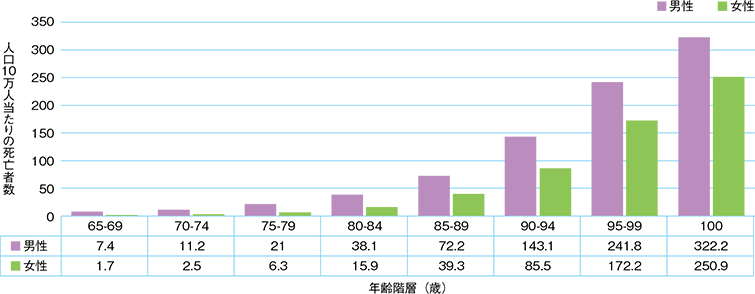

図1をご覧ください。年齢階層別に人口10万人あたりどれくらいの方が転倒に関連して亡くなられているかを示したものですが5、年齢が上がるほど指数関数的に亡くなる人は増えます。このデータのほとんどは自宅で生活されている方を対象にしていますが、介護の必要度やリハビリテーションの必要度がより高い施設入所者においては、さらに高い頻度で転倒が関連して亡くなられていると考えられます。

図1 年齢階層別に見た人口10万人当たりの転倒に関連した死亡数(2016年)

『介護施設内での転倒を知っていただくために』p.7より引用

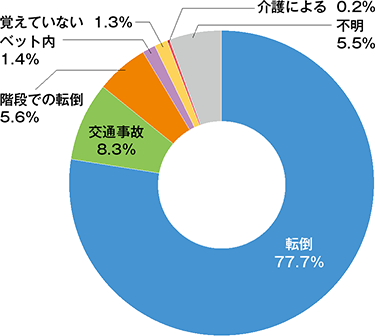

転倒によって死に至らないまでも骨折を起こすことは多く、身体機能に大きな影響を及ぼします。骨折により動けなくなり身体機能が著しく落ちたり、ひいては寝たきりになるケースもあります。すべての転倒のうち1~2%に大腿骨近位部骨折が発生するとされています。日本整形外科学会による調査では、大腿骨近位部骨折の発生原因の78%が転倒によるもので(図2)、90歳以上では84%にも上るとされています。大腿骨近位部骨折は、日常生活動作能力(ADL)と生活の質(QOL)を大きく低下させるものです。

図2 大腿骨近位部骨折の原因

文献6より引用(文献7を元に作成)

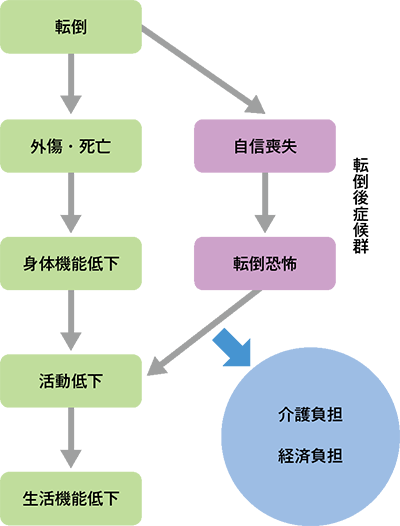

転倒によって引き起こされる好ましくない流れを図3に示します6。転倒により外傷が起こり、身体機能が低下し、活動低下、生活機能低下が引き起こされます。外傷がない場合でも自信喪失や転倒恐怖に陥ることもあります。自立歩行が可能にもかかわらず恐怖感から歩行障害となる「転倒後症候群」などもあり、活動は低下します。

図3 転倒により起こること(文献8より引用)

- 一般社団法人日本病院会 QIプロジェクト:平成29年度医療の質の評価・公表等推進事業結果報告.

https://www.hospital.or.jp/qip/past.html(2021年7月28日アクセス) - 安村誠司:高齢者の転倒と骨折.眞野行生編,高齢者の転倒とその対策,医歯薬出版株式会社, 東京,1999, 40-45.

- 介護を要する者数,現在の要介護度の状況・介護が必要となった主な原因別. 令和元年国民生活基礎調査. 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/).

- 不慮の事故による死因(三桁基本分類)別にみた年齢(5歳階級)別死亡数百分率. 2019年人口動態調査. 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/).

- Hagiya H, et al. Fall-related mortality trends in older Japanese adults aged ≧65 years: a nationwide observational study(65 歳以上の日本人高齢者における転倒関連の死亡率の傾向:全国規模の観察研究). BMJ Open. 2019;9(12):e033462.

- 大高洋平:高齢者の転倒予防の現状と課題.日本転倒予防学会誌2015;Vol.1: 11~20.

- Hagino H, et al. Committee on Osteoporosis of The Japanese Orthopaedic Association. Nationwide one-decade survey of hip fractures in Japan. J Orthop Sci. 15(6); 737-745, 2010.

- 大高洋平.高齢者の転倒による骨折-現状と展望-.MB Med Reha 2008; 89:29-34.