- 実践ケア全般・その他 >

- 看護師(ナース)が使いこなすポータブルエコー:どんな場面でどう使うか >

- エコーの原理を簡単に理解しよう

~ 特集 ~

看護師(ナース)が使いこなすポータブルエコー:どんな場面でどう使うか

2022年12月公開

エコーの原理を簡単に理解しよう

佐野由美

東葛クリニック病院

臨床検査技師

エコーの原理

エコーとは超音波のことを言いますが、「エコー検査」や「超音波検査」は省略して「エコー」と呼ばれています。超音波とは、一言でいうと“音”のことです。一般に音と呼ばれるもののうち、人の耳に聞こえないほどの高い音を超音波といいます。人が聞くことのできる領域は20Hz~20000Hzであり、20000Hz以上が超音波と呼ばれます。1秒間に振動する回数が周波数であり、エコー検査では1~20MHzの周波数を使用します。超音波を、観察したい対象物に当てて、そこから跳ね返ってくるものを画像化しているのがエコー検査の仕組みです。人の「音が聞こえる」仕組みを簡単に説明すると、音の発生源から音が発生して空気を震わせ、それが鼓膜を震わすことで聞こえるということになります。それに対して、エコー検査の場合は、探触子(プローブ)から超音波が発信され、生体内を振動しながら伝播し、その生体内から跳ね返ってくる反射をプローブが受信し、その反射強度を利用して画像化(画像の白い部分と黒い部分)するという仕組みです。

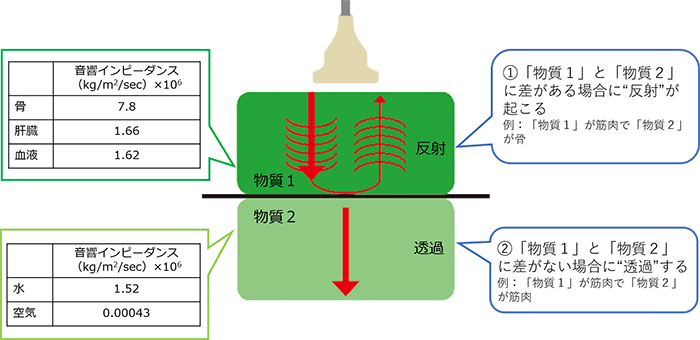

反射強度は物質の音響インピーダンスの違いで決まります。音響インピーダンスは音の伝播のしやすさを数値化したもので、物質により異なります。音響インピーダンスの異なる境界面で反射が起こり、画像として現れるのです。骨(7.8kg/m2/sec)や石は高く、空気(0.00043kg/m2/sec)はかなり低いです。音響インピーダンスが高くても低くても周りとの差が生じる場合は、そこで強い反射が起こるため、その先(深部)は不明瞭になります。対して肝臓(1.66kg/m2/sec)、血液(1.62kg/m2/sec)、水(1.52kg/m2/sec)は差があまり生じないので音は透過し、その先(深部)も明瞭になります(図1)。これがエコー検査の得意・不得意が決まる要素となります。肝臓や腎臓などの実質の臓器、血液が通る血管や心臓、水分である腹水・胸水はとても明瞭に観察ができるためエコー検査は得意であり、肺や消化管ガスが多い場合の腹部、石灰化が強い血管などは、その先(深部)の観察が不明瞭になってしまうため、エコー検査は不得意ということになります。

図1 物質の差で起こる「反射」と「透過」

文献3、p.3より引用

エコーの特性:周波数・減衰・分解能

エコー検査は観察する部位に応じて適した周波数を選択する必要があります。それは、周波数が超音波の減衰と分解能に関係しているからです。人が聞こえる音も、音源より送信された音波は次第に小さくなり、いずれは聞こえなくなります。超音波も同様で、生体内に進むにつれて小さくなります。これを「減衰」といいます。減衰量は【減衰率×通過距離(深さ)×周波数】で表されることから、深さが深いほど、周波数が高いほど減衰が大きくなることがわかるかと思います。「分解能」とは、2点を識別できる能力のことをいい、分解能が低いと2点を識別できず1点と見えてしまい、分解能が高いと2点をはっきり識別できます。

周波数と減衰、分解能を踏まえ、観察部位と周波数の関係を示します。褥瘡などの浅い部分を見る場合は8~14MHzが適しており、膀胱や大腸などの深部を観察するには3~6MHzが適しています。

アーチファクト

エコー検査を学ぶ上でもう一つ大事になってくるのが「アーチファクト」です。アーチファクトとは、実際には存在しないのに表示されてしまう虚像のことで、エコー検査にはつきものです。理解していないと誤診につながりますが、反対に画像判断の手がかりになることもありますので、しっかり理解しておく必要があります。アーチファクトにはいろいろな種類がありますが、代表的な5つを紹介します。

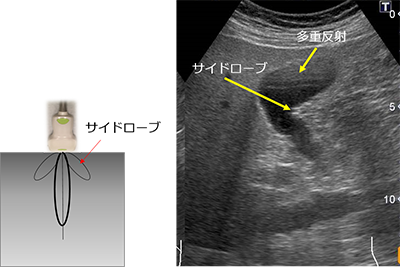

(1)多重反射

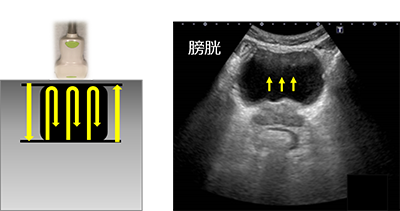

超音波を強く反射させる面が平行に向き合った状況のとき、それと垂直に当たる超音波パルスがその間で何回も反射を繰り返してプローブに戻ってくることがあります。超音波診断装置は1回だけ反射して戻ってくるエコー信号と、複数回の反射の末戻ってくるエコー信号を区別することができず、到着時間の長さだけでプローブからの距離を計算して画像表示してしまいます。膀胱内の尿を観察しているときに膀胱上部に生じる砂を撒いたような画像が観察されることがあると思います。これを「多重反射」(図2)といいます。

図2 多重反射

(2)サイドローブ

超音波パルスは意図した方向にまっすぐ放射されるだけでなく、斜め横方向にも放射されてしまいます。これを「サイドローブ」(図3)といいます。

図3 サイドローブ

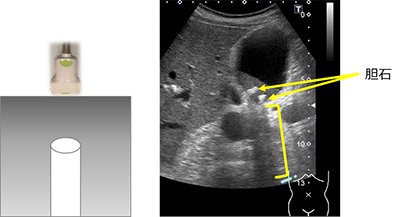

(3)音響陰影

超音波を強く反射する物体の後方や、超音波エネルギーが強く吸収してしまう物体の後方には超音波パルスが到達できない場所ができてしまいます。当然、そこからのエコーは、減弱あるいは消失してしまい影のようになります。これを「音響陰影」(図4)といい、結石や石灰化、骨などの強い反射体で生じます。

図4 音響陰影

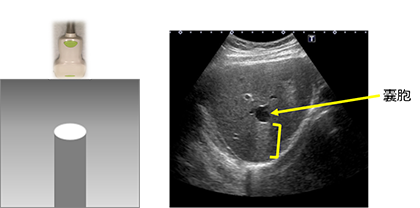

(4)後方エコー増強

音響陰影とは逆です。生体内の超音波パルスは境界面において一部は透過し、一部は反射しながら進みます。均一な液体成分で満たされた嚢胞などでは内部の反射は少なく、減衰もわずかであるため、嚢胞の後方には周囲よりも強いパワーを保ったまま超音波パルスが到達します。すると、その部分のエコーは強度が周囲よりも高くなり、高輝度(白く)に表示されます。これを「後方エコー増強」(図5)といいます。

図5 後方エコー増強

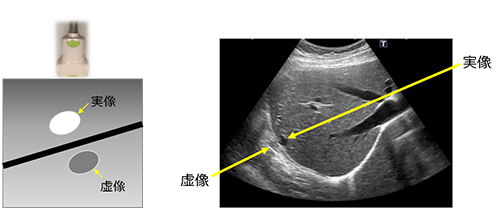

(5)鏡面現象

超音波を強く反射する平面が存在すると、それが鏡の役割を果たして虚像を生じることがあります。これを「鏡面現象」(図6)といい、発生した像を「ミラーイメージ」と呼びます。横隔膜のように広範囲に存在する強靭な組織は、超音波を鏡のように強く反射します。ここに斜め方向に当たった超音波パルスは、元の経路の方向に戻るものとは別に鏡面の反射方向に向かうものもあり、これがたまたまこの方向に強い反射体が存在すると、鏡面で反射された超音波パルスがさらに反射され、元の経路をたどってプローブに到達することがあります。超音波診断装置は超音波パルスが真っ直ぐに進んで真っ直ぐに戻ってくる前提として画像を作っているため、このような場合は本来の位置とは違う場所に画像を表示してしまうからです。

図6 鏡面現象

プローブの種類

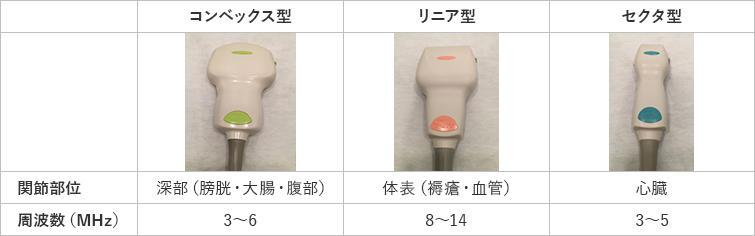

プローブには、「コンベックス型」「リニア型」「セクタ型」の3つの種類があります(図7)。それらを観察部位に応じて使い分けをする必要があります。接地面が弓状のものが「コンベックス型」、平らなものが「リニア型」、四角形のものが「セクタ型」です。それぞれの周波数が異なります。コンベックス型は3~6MHz、リニア型は8~14MHz、セクタ型は3~5MHzとなっています。先述した深い部分は低周波数、浅い部分は高周波数が適しているので、深い部分を観察する腹部・膀胱はコンベックス型、浅い部分を観察する褥瘡・血管はリニア型、心臓に特化したセクタ型を選択する必要があります。

図7 プローブの種類

ナースが聴診器の代わりにエコー機を持ってケアにあたる時代が

画像診断には、エコー検査以外にX線、CT、MRI検査等があります。X線、CTは被曝の問題があり、MRIは検査できる場所が限られています。エコー検査は音を出しているだけなので、低侵襲で手軽に検査ができ、何といってもリアルタイムに観察ができる、とても便利な検査であるといえます。昨今は技術も進化し、携帯型エコー機が多数開発されており、従来のエコー機に比べると価格もだいぶ安価になってきました。ナースが聴診器の代わりにエコー機を持ってケアにあたる、そんな時代がすぐそこまでやってきました。

しかし、エコー検査にもデメリットはあります。それはエコー検査をするための技術力の習得です。対象物を描出することや正しい読影ができなければ誤診につながります。つまり検者の技量の依存度が高いため、技術力が必要になります。また、エコー検査の限界もあります。条件次第では描出することは不可能なこともあります。そんなときは無理に評価せず、評価不可と判断する力も必要になってきます。

- 一般社団法人日本超音波検査学会監修:日超検 腹部超音波テキスト第2版.医歯薬出版,東京:2014.

- 一般社団法人日本超音波検査学会監修:超音波基礎技術テキスト.超音波検査技師 2012;37(7).

https://www.jss.org/magazine/3707kiso.html(2022/9/2アクセス) - 真田弘美,藪中幸一,野村岳志:役立つ! 使える! 看護のエコー.照林社,東京:2019.

無料会員登録で全文読み放題!