- 実践ケア全般・その他 >

- 看護師(ナース)が使いこなすポータブルエコー:どんな場面でどう使うか >

- エコーを使いこなすために必要な基礎知識

~ 特集 ~

看護師(ナース)が使いこなすポータブルエコー:どんな場面でどう使うか

2022年12月公開

エコーを使いこなすために必要な基礎知識

佐野由美

東葛クリニック病院

臨床検査技師

プローブの使用方法

(1)プローブの持ち方

利き手にプローブ、反対の手にデバイス、または超音波診断装置を操作する手とします。立ち位置は、右利きなら患者の右側に、左利きなら患者の左側とします。この位置ならば、画像の向きと同一になるため、わかりやすくなります。

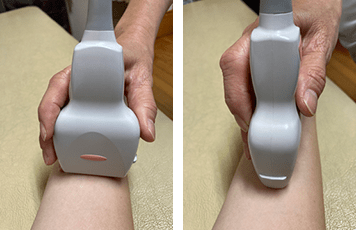

プローブの持ち方は、プローブの上部(接地面)付近を親指と中指で挟むように持ち、薬指と小指は患者にそっと添える感じで固定点とします。プローブの付け根付近や、掌全体でつかむ持ち方は固定が不十分であり、細やかなプローブ走査が困難になります(図1)。

図1 プローブの持ち方

●正しい例

親指と中指でプローブを握り、薬指は肌に添えて固定する

●悪い例

初心者にありがちな悪い例:固定が不十分であったり、強く握りしめて細やかな動きができない

握りしめる

持つ位置が上過ぎる

(2)プローブの走査方法

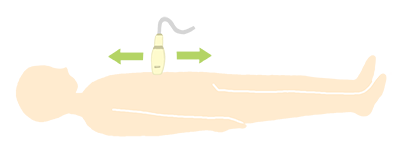

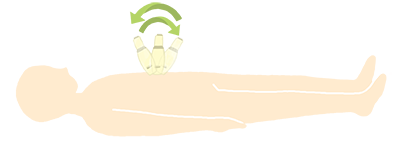

次に走査方法です。プローブを垂直に当て、角度は変えずに平行にスライドさせる方法を「平行走査」(図2)といいます。褥瘡エコーや血管エコーはこの走査法で行います。プローブの接地面を支点とし、扇状に動かす方法を「扇動走査」(図3)といいます。腹部エコー、膀胱エコーはこの走査法で行います。

図2 プローブの「平行走査」

プローブの角度を変えずに平行にスライドさせる

図3 プローブの「扇動走査」

プローブ接地面を支点として扇状に走査する

画像の読みかた

(1)エコーレベル(エコー輝度)

エコー画像は白から黒い色に表示されます。周囲と同じグレー色を「等エコー」といい、そこを基準に白くなることを「高エコー(高輝度)」、黒くなることを「低エコー(低輝度)」、真っ黒は「無エコー」といいます(図4)。

図4 エコーレベル(エコー輝度)

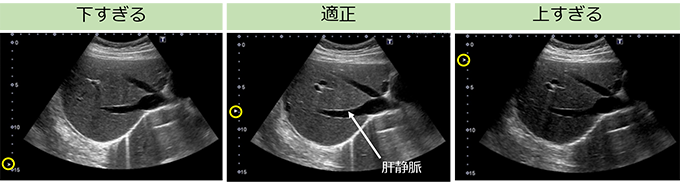

(2)エコー画像のきまり

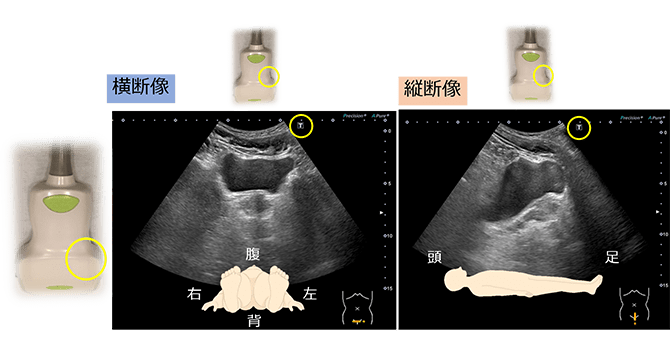

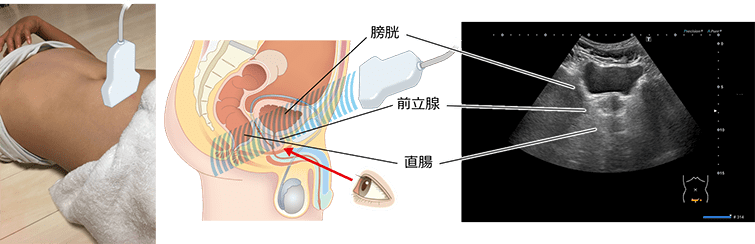

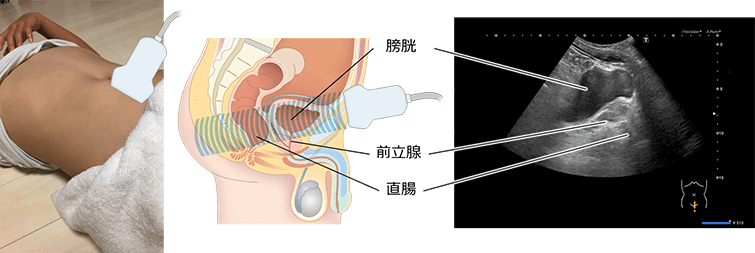

プローブには「プローブマーク」という突起部がプローブのどちらかについています。プローブの置き方によって、「横断像」と「縦断像」に分かれます(図5)。患者に対してプローブを横に置いたときを「横断像」(図6)といい、プローブを当てた部分をスパッと切って下から見上げたのが横断像の画像になります。患者の左側にプローブマークを向けることで、画面の右が患者の左を指すため、画像を理解しやすくなります。

次に「縦断像」(図7)です。今度はプローブマークを患者の下に向けて縦に当てます。当てた部分を縦にスパッと切ってそれを患者の右から見たのが縦断像の画像になります。血管エコーは画像の右が末梢、左が中枢というルールが存在しますので、プローブマークを末梢に向けます。

図5 横断像と縦断像

図6 横断像

体に対して、横に切って下から見た画像(CTと同様)

図7 縦断像

体に対して、縦に切って見た画像

画像の調整

画像を見やすくするために調整をする必要があります。主な5つを紹介します。

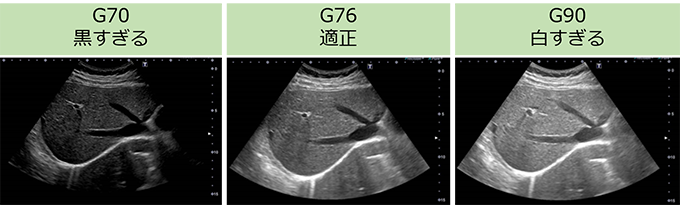

(1)ゲイン

ゲイン(図8)は、画面全体の明るさを調整するもので、低すぎると画面全体が暗く、高すぎると画面全体が明るくなります。適切な調整が必要になります。

図8 ゲイン

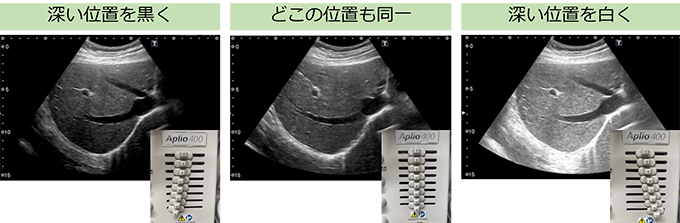

(2)STC(sensitivity time control)

STC(図9)は深さによるエコーの減衰を補正調整するもので、画面全体のエコーレベルを一定にすることが可能になります。

図9 STC

(3)ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジ(図10)とは、ノイズに埋もれない最小の輝度から、それ以上に強くならない最大の輝度までの範囲を表したもので、低いとぎらついた画像になり、高いとのっぺりとした画像になります。

図10 ダイナミックレンジ

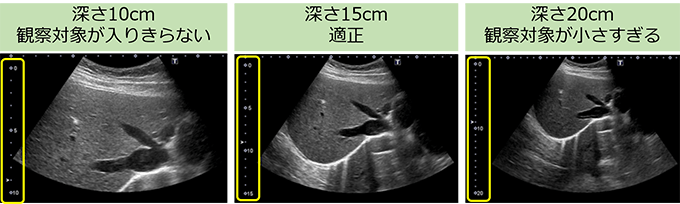

(4)Depth(深さ)

観察したい部位に応じて、画面の深さを調整します(図11)。観察したい部位を画面中央部の深さに調整することで、観察しやすくなります。褥瘡などの皮下組織や筋組織を観察する場合は深さ3cm程度、膀胱などは深さ15cm程度にするとよいです。

図11 Depth(深さ)

(5)フォーカス

観察部位に応じてフォーカスを合わせることで、対象物がより明瞭に描出することができます(図12)。今ではオートフォーカス機能や、多点フォーカス機能などが搭載されている機器もあるので機器により異なりますが、調整が必要になります。

図12 フォーカス

超音波診断装置には、検査室にあるような高機能な「据置型」、手術室や病棟にある「ラップトップ型」、在宅や災害現場などに簡単に持ち運べるが限定的な機能の「携帯型」が存在しますが、すべての機器においてこのような調整が必要になるわけではありません。「携帯型」は、より簡単に使用できるようになるべく調整しなくてすむ設定になっています。

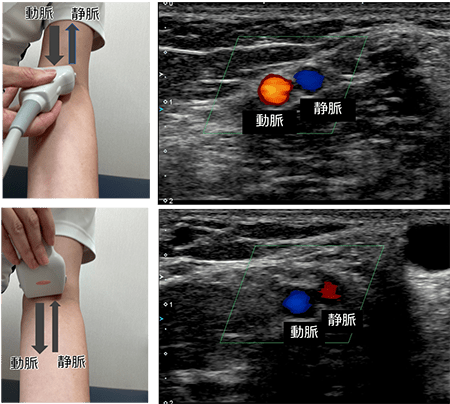

カラードップラー

血流信号をカラー表示してくれるカラードップラー機能というものがあります(図13)。これはプローブに向かってくる血流を赤色、遠ざかっていく血流を青色に表示します。けっして動脈だから赤色、静脈だから青色というわけではありません。血管エコーでは、狭窄部がモザイクエコー(赤色と青色が混じった色)を呈することや、逆流の有無が判断できるので評価の一助となります。

図13 カラードップラー

- 一般社団法人日本超音波検査学会監修:日超検 腹部超音波テキスト第2版.医歯薬出版,東京:2014.

- 一般社団法人日本超音波検査学会監修:超音波基礎技術テキスト.超音波検査技師 2012;37(7).

https://www.jss.org/magazine/3707kiso.html(2022/9/2アクセス) - 真田弘美,藪中幸一,野村岳志:役立つ! 使える! 看護のエコー.照林社,東京:2019.

無料会員登録で全文読み放題!