- ターミナルケア・看取り >

- 高齢者施設・在宅における看護師ができるがん緩和ケア:その症状どうする? >

- Part1 がん緩和ケアで見られる症状①息苦しさで困っています >

- 呼吸困難とは

~ 特集 ~

高齢者施設・在宅における看護師ができるがん緩和ケア:その症状どうする?

2023年4月公開

- Part1 がん緩和ケアで見られる症状①

息苦しさで困っています- 呼吸困難とは

- 呼吸困難に対する支援の考え方

- Part2 がん緩和ケアで見られる症状②

食べられなくて困っています - Part3 がん緩和ケアで見られる症状③

排泄ができなくて困っています - Part4 がん緩和ケアで見られる症状④

動くのがつらくて困っています

Part1 がん緩和ケアで見られる症状①

息苦しさで困っています

Key point

|

呼吸困難とは

角甲 純

三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻

実践看護学領域(がん看護学分野)教授

がん看護専門看護師

角甲 純

三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻

実践看護学領域(がん看護学分野)教授

がん看護専門看護師

米国胸部学会 (American Thoracic Society:ATS)は、呼吸困難を「呼吸時に感じる不快な主観的な体験で、定量的に知覚できる強度の異なる感覚」と定義しています1。また、呼吸困難の体験は、生理的、心理的、社会的、環境的な要因との相互作用に起因し、二次的に生理学的、行動的反応を引き起こす可能性がある、と述べています1。

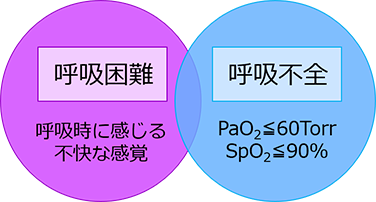

一方で、呼吸不全は、「動脈血酸素分圧(PaO2)≦60mmHg(Torr)」と定義される客観的病態で、主観的な症状である呼吸困難とは必ずしも一致しないと言われています(図1)。そのため、呼吸困難に対する酸素療法については、日本緩和医療学会が発刊した『がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン』では、呼吸困難を体験しているがん患者さんが、低酸素血症(PaO2<60mmHg)がある場合については「酸素吸入を行うことを推奨」しています2。

図1 呼吸困難と呼吸不全の関係

呼吸困難が発生するメカニズムは、実はよくわかっていないのですが、中枢-末梢ミスマッチ説が有力視されています。この説は、呼吸中枢から呼吸筋への運動指令である「出力」と、呼吸筋からの求心性の情報である「入力」との間に、ミスマッチがあると呼吸困難が発生する、というものです。この呼吸困難は、表出される過程で、薬物や不安や抑うつなどの精神状況、身体化によって修飾されるため、表出される症状の程度が異なると考えられています。

がん患者さんが体験される呼吸困難は、がんに関連した原因、がんの治療に関連した原因、がんとは直接関連しない原因、の3つに大きく分類されます2。これらの原因を調べるために、問診や身体所見はとても重要ですが、こちらについては成書をご覧ください。

呼吸困難が、患者さんに及ぼす影響は「不安や抑うつの増加」「食欲不振や倦怠感の増加」「生活の質の低下」「生きる意欲の低下」など、さまざまなことが報告されています(表1)3-5。

表1 呼吸困難が及ぼす影響

- 体力の低下

- 不安や抑うつの増加/相互作用

- 食欲不振や倦怠感の増加

- 生活の質の低下

- 生きる意欲(will to live)の低下

- 身体活動の低下/制限

- 座位中心の生活リズムへ変化

- 入院リスクの増加

- 集中力や記憶力の低下

- 死期が早まる

- 鎮静の必要性の増加

文献3~5を参考に作成

実際に呼吸困難を体験されている方は、「息苦しくて食事を食べられない」「息苦しくて寝つけない」「息苦しさが強くなるのがこわくてトイレまで歩けない」「寝てしまうとそのまま呼吸が止まってしまいそうでこわい」といった体験を話してくださる患者さんも少なくありません。先に紹介した定義にもあるように、呼吸困難はさまざまな要因が複雑に影響し合うことから、疼痛と同じように、トータルディスニア(Total dyspnea)としてとらえて、支援について考えていく必要があると言われています6。次項では、呼吸困難に対する支援についてまとめていきます。

- Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, et al:An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med 2012;185(4):435-452.

- 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン委員会編:がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン2016年版. 金原出版,東京,2016.

- Chochinov HM, Tataryn D, Clinch JJ, et al:Will to live in the terminally ill. Lancet. 1999;354(9181):816-819.

- Lok CW : Management of Breathlessness in Patients With Advanced Cancer:A Narrative Review. Am J Hosp Palliat Care 2016;33(3):286-290.

- Ekström MP, Abernethy AP, Currow DC:The management of chronic breathlessness in patients with advanced and terminal illness. BMJ 2015;350:g7617.

- Lovell N, Etkind SN, Bajwah S, et al:Control and context are central for people with advanced illness experiencing breathlessness:A systematic review and thematic synthesis. J Pain Symptom Manage 2019;57(1):140-155.