- ターミナルケア・看取り >

- 高齢者施設・在宅における看護師ができるがん緩和ケア:その症状どうする? >

- Part1 がん緩和ケアで見られる症状①息苦しさで困っています >

- 呼吸困難に対する支援の考え方

~ 特集 ~

高齢者施設・在宅における看護師ができるがん緩和ケア:その症状どうする?

2023年4月公開

- Part1 がん緩和ケアで見られる症状①

息苦しさで困っています- 呼吸困難とは

- 呼吸困難に対する支援の考え方

- Part2 がん緩和ケアで見られる症状②

食べられなくて困っています - Part3 がん緩和ケアで見られる症状③

排泄ができなくて困っています - Part4 がん緩和ケアで見られる症状④

動くのがつらくて困っています

Part1 がん緩和ケアで見られる症状①

息苦しさで困っています

呼吸困難に対する支援の考え方

角甲 純

三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻

実践看護学領域(がん看護学分野)教授

がん看護専門看護師

1.BTFモデルとは

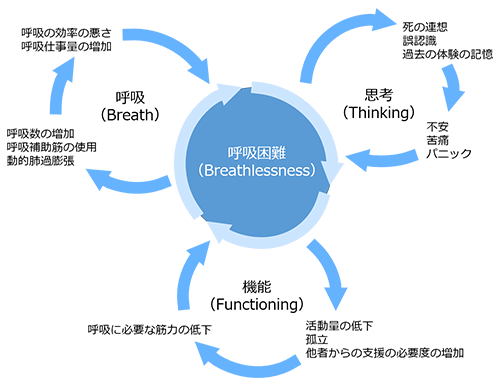

呼吸困難の感情的反応と行動的反応、およびその悪循環を概念化したものに“The Breathing, Thinking, Functioning clinical model”(BTFモデル)があります(図2)1,2。Breathing(呼吸)ドメインでは、呼吸パターンの変調から十分に空気を吸えなくなり、意識的または無意識のうちに一回換気量や呼吸数を増加させることで呼吸仕事量が増え、結果として呼吸困難を増悪させる可能性があることが説明されています。Thinking(思考)ドメインでは、呼吸困難によって不安や恐怖を感じることが呼吸困難の増悪を招く可能性があることを説明しています。Functioning(機能)ドメインでは、呼吸困難の増悪を避けるために活動量を低下させ、結果として呼吸に必要な筋肉の低下を招き、労作時の呼吸困難の増悪につながる可能性がある説明されています。

このBTFモデルは、呼吸困難の管理をサポートするための教育ツールとして活用されています。呼吸困難に対する支援では、呼吸困難のトリガーをアセスメントし、呼吸困難の悪循環を断ち切ることが重要です。BTFモデルではそれぞれのドメインに対して、支援例を提示していますので、参考にしてみてください(表2)。

図2 The Breathing, Thinking, Functioning clinical model(BTFモデル)

文献1を参考に作成

表2 The Breathing, Thinking, Functioning clinical model(BTFモデル)に基づく支援例

| Breathing(呼吸) | Thinking(思考) | Functioning(機能) |

|---|---|---|

| ●呼吸法 ●送風療法 ●気道クリアランス法 ●吸気筋トレーニング ●胸壁振動 ●非侵襲的換気 |

●認知行動療法 ●リラクゼーション ●マインドフルネス ●鍼 |

●呼吸リハビリテーション ●活動の促進 ●歩行補助具 ●ペーシング ●神経筋電気刺激 |

文献1を参考に作成

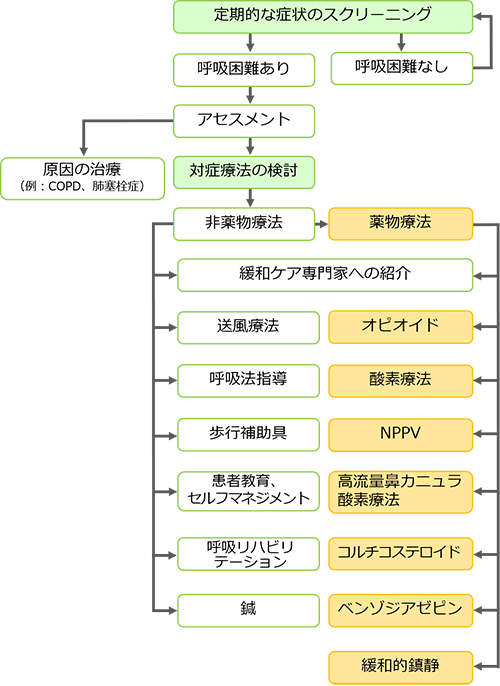

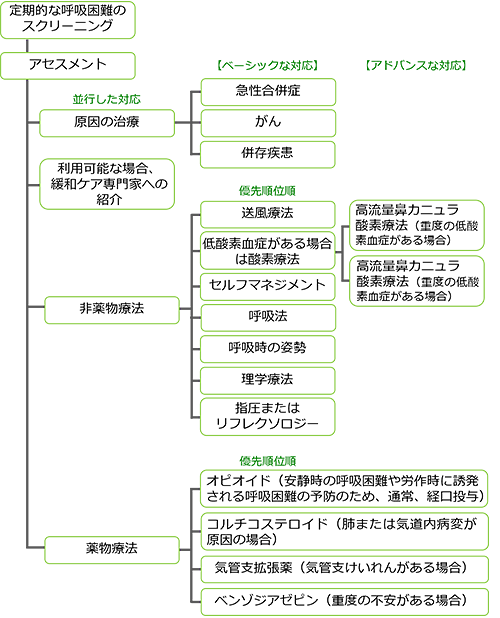

2.海外の診療ガイドラインでは

次に、海外から出版されたガイドラインを見てみましょう。2020年には欧州臨床腫瘍学会(European Society for Medical Oncology:ESMO)3が、2021年には米国臨床腫瘍学会(American Society of Clinical Oncology:ASCO)4が、がん患者さんの呼吸困難に対する診療ガイドラインを発表しました。これらの診療ガイドラインではともに、呼吸困難に対する階層的アプローチを推奨しています(図3、4)。階層的アプローチとは、①呼吸困難のアセスメント、②可逆的な原因の確認、③緩和ケアチームへの紹介、④非薬物療法の実施、⑤薬物療法の実施、です。

もともと、呼吸困難に対する非薬物療法の実施は、施設のリソースに応じて行うものとされていましたが、エビデンスが集積されつつあり、注目されてきています。特に、薬物療法と比較して、実施に伴う有害事象が少ないことや、低コストで実施できる点は大きなメリットです。ESMOとASCOの診療ガイドラインでは、非薬物療法を呼吸困難に対する第一選択の治療オプションとして検討してよいと位置付けています。

これらの診療ガイドラインのなかで、優先順位が一番高いのは「送風療法」です。その他、呼吸法指導、歩行補助具の使用、患者教育・セルフマネジメント、呼吸リハビリテーション、指圧、リフレクソロジーなどが挙げられています。ただし、これらの支援については、すべての支援でがん患者さんを対象としたエビデンスが蓄積されているわけではなく、慢性呼吸器疾患の患者さんを対象に行われた研究結果などを外挿し、紹介していることがあります。

診療ガイドラインに掲載されていない支援では、「複合介入」があります。複合介入は、いくつかの支援を患者さんの希望等を聞きながら組み合わせて実施するもので、看護師主導5-7で実施する支援や多職種共同8,9で実施する支援などがあり、その有効性が報告されています。ただし、「この方法がベスト!」という方法論はまだ定まっていない現状があります。それでは、エビデンスレベルが高く、かつ場所を選ばずに実施可能な送風療法について紹介しましょう。

図3 ESMO診療ガイドラインによる呼吸困難に対する階層的アプローチ

文献3より改変

図4 ASCO診療ガイドラインによる呼吸困難に対する階層的アプローチ

文献4より改変

3.送風療法とは

送風療法とは、扇風機を用いて顔に向かって風を送る支援のことを言います。扇風機は、手持ち型、据置型、卓上型、など、どれでも構いません。呼吸困難が緩和するメカニズムは明らかにされていませんが、頬のあたり(三叉神経領域第2~3枝領域)への冷風刺激が呼吸困難の緩和にかかわっていると考えられています10-12。実際には、患者さんに横になってもらい、扇風機の風の流れが知覚できる距離に扇風機を配置して回します(図5)。風の強度や首振りの有無は、患者さんの好みに合わせて調整します。特別な知識や技術も必要なく、有害事象の報告もほとんどないため、とても簡便に実施可能です。

送風療法は、5分間の短期介入で効果が期待できることが報告されており13、終末期のがん患者さんにも効果があると報告されています14。しかし、実際に使用する際には、患者さんの希望に合わせて使用するとよいと思います。送風療法の実施によって、労作後に増悪した呼吸困難が落ち着くまでの時間が短くなったという報告もあります。海外では、夜間に息苦しくて目が覚めたときのために、枕元に手持ち型扇風機を置くことを提案しているものもあります。活用に関しては、患者さんと相談して、いろいろと工夫ができるかもしれません。

図5 送風療法の実際

- Spathis A, Booth S, Moffat C, et al:The Breathing, thinking, functioning clinical model:a proposal to facilitate evidence-based breathlessness management in chronic respiratory disease. NPJ Prim Care Respir Med 2017;27(1):27.

- Spathis A, Burkin J, Moffat C, et al:Cutting through complexity:the breathing, thinking, functioning clinical model is an educational tool that facilitates chronic breathlessness management. NPJ Prim Care Respir Med 2021;31(1):25.

- Hui D, Maddocks M, Johnson MJ, et al:Management of breathlessness in patients with cancer:ESMO Clinical Practice Guidelines. ESMO Open 2020;5(6):e001038.

- Hui D, Bohlke K, Bao T, et al:Management of dyspnea in advanced cancer:ASCO Guideline. J Clin Oncol 2021;39(12):1389-1411.

- Bredin M, Corner J, Krishnasamy M, et al:Multicentre randomised controlled trial of nursing intervention for breathlessness in patients with lung cancer. BMJ 1999;318(7188):901-904.

- Moore S, Corner J, Haviland J, et al:Nurse led follow up and conventional medical follow up in management of patients with lung cancer:randomised trial. BMJ 2002;325(7373):1145.

- Yates P, Hardy J, Clavarino A, et al:A randomized controlled trial of a non-pharmacological intervention for cancer-related dyspnea. Front Oncol 2020;10:591610.

- Farquhar MC, Prevost AT, McCrone P, et al:Is a specialist breathlessness service more effective and cost-effective for patients with advanced cancer and their carers than standard care? Findings of a mixed-method randomised controlled trial. BMC Med 2014;12:194.

- Bayati M, Molavynejad S, Taheri N, et al:Investigating the effect of integrated educational program on the quality of life among cancer patients: a clinical trial study. Asian Pac J Cancer Prev 2019;20(11):3457-3463.

- Schwartzstein RM, Lahive K, Pope A, et al:Cold facial stimulation reduces breathlessness induced in normal subjects. Am Rev Respir Dis 1987;136(1):58-61.

- Burgess KR, Whitelaw WA:Effects of nasal cold receptors on pattern of breathing. J Appl Physiol (1985) 1988;64(1):371-376.

- Simon PM, Basner RC, Weinberger SE, et al:Oral mucosal stimulation modulates intensity of breathlessness induced in normal subjects. Am Rev Respir Dis 1991;144(2)419-422.

- Gupta A, Sedhom R, Sharma R, et al:Nonpharmacological interventions for managing breathlessness in patients with advanced cancer:A systematic review. JAMA Oncol 2021;7(2):290-298.

- Kako J, Morita T, Yamaguchi T, et al:Fan therapy is effective in relieving dyspnea in patients with terminally ill cancer:A parallel-arm, randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage 2018;56(4):493-500.