- ターミナルケア・看取り >

- どう変化?どう対応?看護職・介護職が知っておきたい 臨終期(看取り期)の症状と経過に合わせたケア >

- 3.臨終期の「食べられない」を支援する

~ 特集 ~

どう変化?どう対応?看護職・介護職が知っておきたい

臨終期(看取り期)の症状と経過に合わせたケア

2025年3月公開

予後が1か月を切るタイミングとは?

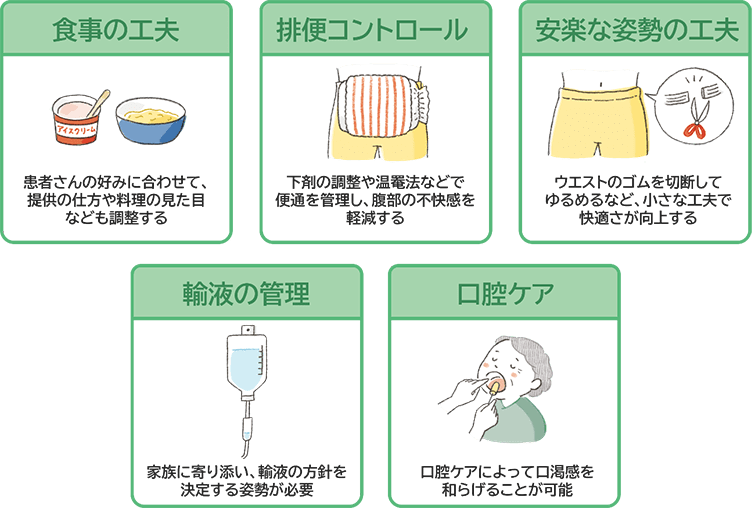

3.臨終期の「食べられない」を支援する

細井 崇弘

細井 崇弘

一般社団法人LA会 つくばLAファミリークリニック 院長

(2026年2月開院予定)

一般社団法人LA会

つくばLAファミリークリニック 院長

(2026年2月開院予定)

「食べたいけど食べられない」。食に関する苦悩は、臨終期のケアの現場で避けては通れません。患者さんや家族にとって、臨終期の栄養に関する問題は大きな精神的負担になります。看護職や介護職としてどのようにサポートできるのか、患者さんや家族の「食」に関する苦悩に寄り添うためのケアについて考えてみましょう。

「ディアケア」に

会員登録(無料)すると

できること

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

【有料サービス】「ディアケア プレミアム」に

登録するとできること(月額800円~/無料お試しあり/法人利用も可能)

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!