- 実践ケア全般・その他 >

- パーキンソン病患者の看護と生活援助 >

- パーキンソン病ってどんな病気?

~ 特集 ~

パーキンソン病患者の看護と生活援助

2024年1月公開

パーキンソン病ってどんな病気?

秋山 智

広島国際大学 教授

日本難病看護学会 代表理事

秋山 智

広島国際大学 教授

日本難病看護学会 代表理事

1.パーキンソン病の名前の由来

1817年、イギリスのジェームズ・パーキンソンが、『An Essay on the Shaking Palsy』に「振戦麻痺」として初めてその症状を記載しました。1888年、この疾患はフランスのジェーン・マーチン・シャルコーによってジェームズ・パーキンソンの名を冠し「パーキンソン病」と命名されました。

その後200年以上が経過しましたが、今ではパーキンソン病は最も代表的な神経難病、神経変性疾患として認識されるようになっています。

2.パーキンソン病の病態と発症機序

1)パーキンソン病の病態

パーキンソン病は、中脳にある黒質の神経細胞が変性・脱落して、さまざまな錐体外路症状が現れる疾患です。症状は、「運動症状」のみならず、多彩な「非運動症状」もあり、典型的な全身性疾患です(表1)。症状の詳細は後述します。

表1 パーキンソン病の症状

| 運動症状 | 1.無動 2.振戦 3.筋強剛 4.姿勢保持障害 5.その他(姿勢異常) |

| 非運動症状 | 1.睡眠障害 2.精神・認知・行動障害 3.自律神経障害 4.感覚障害 5.その他の非運動症状(体重減少・疲労) |

日本神経学会監修・「パーキンソン病診療ガイドライン」作成委員会編:パーキンソン病診療ガイドライン2018.医学書院,東京,2018:11-17.引用抜粋

最初の運動症状は、左右どちらか一側の上肢または下肢から始まることが多く、2~3年すると逆側にも出現するようになります(N字型、または逆N字型と言われる)。多くの場合、運動症状の程度には左右差があり、それは初めに出現した側のほうが強く、さらに病歴を通して不変であることが多いです。

発症から5~7年くらい経過すると姿勢のバランスを崩すことが増え、10年経過で杖歩行、場合によっては車いすが必要になることもあります。ただし、症状の進行は、治療の状態や管理の仕方などにより個人差が激しいです。

病理的には、黒質の変性・脱落とともに脳内に「レビー小体」と呼ばれる封入体を認め、それにより疾患単位として確立されています。また、レビー小体の主要構成成分は、「α-シヌクレイン」というシナプス蛋白の凝集体であることがわかっています。

2)パーキンソン病の発症メカニズムと分類

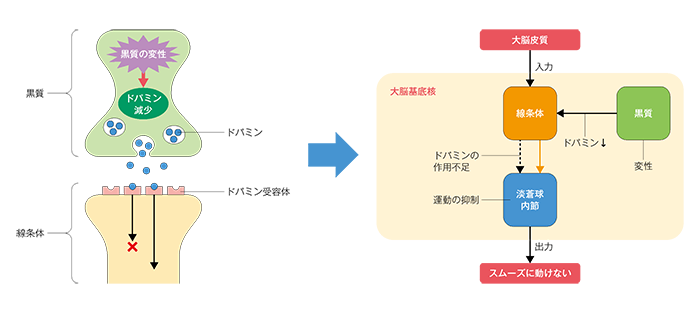

パーキンソン病では、黒質の変性・脱落により、運動機能をつかさどる神経伝達物質ドパミンが減少するために、大脳基底核(線条体)による運動の制御が障害されて円滑な動きができなくなります(図1)。さらに、正常な線条体ではアセチルコリンがドパミンと結合する役割を果たしていますが、ドパミンの欠如によりアセチルコリンの働きが優位になってしまいます。つまり、この2つの神経伝達物質の活動バランスが崩れるため、この病気では動作が円滑にいかなくなり緩慢になってしまうと考えられています。

図1 ドパミンの減少と運動障害

発症の原因、とりわけ黒質でドパミンを産生する神経細胞が変性・脱落する真の原因は、いまだに不明です。黒質の神経細胞数が正常の20%以下に減少するとパーキンソン病が発症するとされています。さまざまな対症療法(薬物療法、デバイス補助療法など)は開発されていますが、いまだに病気を根治させる治療法はありません。

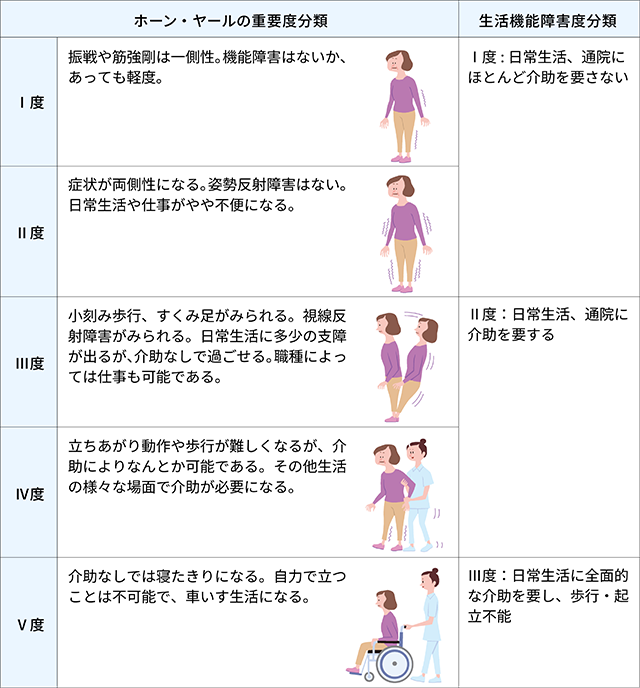

パーキンソン病は徐々に症状が進行していく疾患ですが、その進行度を示す指標として、ホーン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度分類がよく用いられます(表2)。

表2 ホーン・ヤールの重症度分類および生活機能障害度分類

3.パーキンソン病と遺伝との関連

パーキンソン病の多くは孤発性ですが、数%程度(文献により5~10%)に単独遺伝子異常を背景とする家族性(遺伝性)の症例を認めます。若年発症者には比較的家族性のタイプが多いです。

家族性パーキンソン病の遺伝子シンボルは、現在PARK1~24まで明らかにされています。最近、家族性の原因遺伝子産物の機能解析が進んでおり、ドパミン神経変性のメカニズムが少しずつ明らかになっています。それが、いずれは孤発性の病態を明らかにすることにつながることが期待されています。

4.パーキンソン症候群

パーキンソン症状(無動・振戦・筋強剛など:パーキンソニズムともいう)を呈する疾患は他にも多数存在し、総称して「パーキンソン症候群」と呼ばれています。その代表がパーキンソン病であり、全体の7~8割を占めます。

他に、脳血管性のもの・薬剤性のもの・中毒性のもの、その他の神経変性疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症、ハンチントン病など)などがありますが、それらとの鑑別が非常に重要です。

パーキンソン病以外の疾患では、筋強剛が強くて振戦が少ない、レボドパの薬効が良くないという特徴があります。

全12ページ