- 実践ケア全般・その他 >

- パーキンソン病患者の看護と生活援助 >

- パーキンソン病の代表的な症状:運動症状って何?

~ 特集 ~

パーキンソン病患者の看護と生活援助

2024年1月公開

パーキンソン病の代表的な症状:運動症状って何?

秋山 智

広島国際大学 教授

日本難病看護学会 代表理事

秋山 智

広島国際大学 教授

日本難病看護学会 代表理事

パーキンソン病では、錐体外路系、すなわち大脳皮質~大脳基底核ループが障害を受けます。この部位は運動野と密接な連絡を持ち、中脳の黒質や小脳などとも連絡しています。その結果、症状として主に運動症状として現れ、これは「運動減少」と「運動過多」に大別されます。

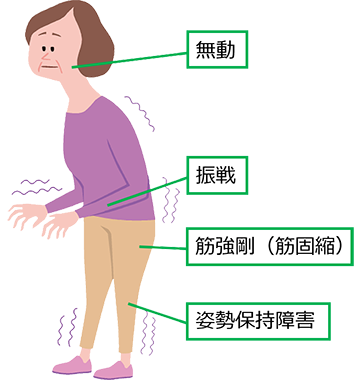

運動減少としては「無動」「筋強剛(筋固縮)」、そして運動過多として「振戦」が生じます。これがこの疾患の三大症状です。これに病状の進行に伴って次第に現れる「姿勢保持障害」を加えて、四大症状と呼びます(図1)。

図1 パーキンソン病の四大症状

1.パーキンソン病の四大症状

1)無動

無動(寡動、動作緩慢)は、この疾患の主要症状です。病初期には、上肢では字の書きにくさや「小字症」(はじめは大きいがだんだん小さくなる)、あるいは箸の使いにくさなどの手指の巧緻動作の障害で現れることが多くあります。

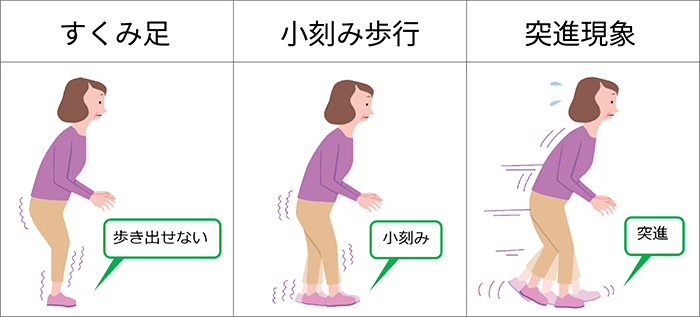

歩行では「すくみ足」(はじめの一歩が出ない)、「小刻み歩行」、「突進現象」、歩行時に手を振らない等が特徴的です(図2)。また、方向転換は苦手です。

さらに、発声の不明瞭や声量自体の低下(「小声」)、瞬きの減少、顔の表情が乏しくなる「仮面様顔貌」、流延なども見られます。これらの症状は、患者さんのADLや他者との交流にきわめて多大な影響を与えます。

図2 パーキンソン病の歩行障害

2)振戦

患者さんの訴えとしては「振るえ」と表演されることが多いです。この疾患における振戦の多くは4-6HZの「静止時振戦」です。母指と指示・中指をすり合わせるような動きは「ピル-ロリング(丸薬丸め)」と呼ばれます。通常は、片側の上肢に発症し、次に同側の下肢、そして逆側の上肢さらに下肢へと進行していきます(N字型、または逆N字型)。

上下肢のみならず、頸部や顔面に出現することもあります。歩行時に現れやすく精神的な緊張や負荷時にも増強すると言われています。その一方で、睡眠時には消失しています。

振戦は目立ちやすい症状なので、心理的な負担を伴うことも多いのですが、文字を書いたり箸を使ったりするときには減少または消失するため、案外実際のADLには影響が少ないことが多いです。

3)筋強剛(筋固縮)

この症状は診察しないと評価できないことが多く、四肢の関節を他動的に動かして、受ける抵抗により評価することができます。パーキンソン病では、小刻みで規則的な引っ掛かりを伴うことが多く、これを「歯車様強剛」と言います。

また、関節の可動域を通じて抵抗がほぼ一定である場合を鉛管様強剛と言いますが、必ずしもこの疾患特有なものではありません。いずれにせよ、この症状は錐体外路の障害により筋トーヌス(骨格筋がある程度の緊張状態を保っていること)が上昇している状態といえます。

4)姿勢反射障害

この症状は、発症初期に見られることはほとんどなく、病気の進行によって次第に出現してくるものです。したがって、診断時には呈さないことが多いのです。この症状がある場合は、立位の患者さんに対して外力を加えると、押された方向に容易に転倒してしまいます。

2.その他の症状

1)姿勢異常

この疾患では、立位静止時や歩行時に体幹を「前傾前屈」させる姿勢が典型的です。これは、病状の進行に従って悪化していく傾向にあります。体幹は前傾ですが、頸部は後屈し、さらに肘関節と手関節を屈曲させた特有の姿勢になります。さらに、前屈がひどくなると、胸椎下部や特に腰部に負担がかかり、腰痛に悩まされる場合もあります。こうなると、ADLにさまざまな影響を及ぼします。

全12ページ