2018/11/22

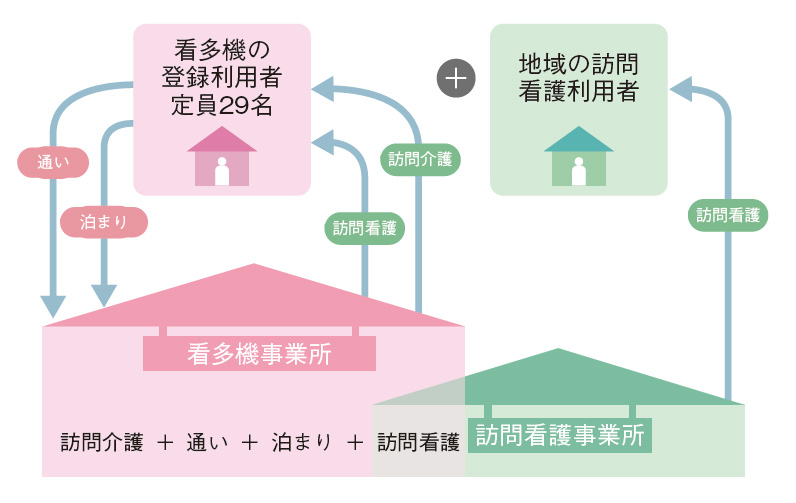

「看護小規模多機能型居宅介護」をご存知だろうか。これは「看多機(かんたき)」と略称され、「通所」「宿泊」「訪問介護」「訪問看護」の4つのサービスを一体的に提供し、医療ニーズの高い人が慣れ親しんだ地域と家で暮らし続けることをサポートするものだ。もともと「複合型サービス」という名称で2012年度の介護保険で制度化され、2015 年4月に「看護小規模多機能型居宅介護」へと名称変更された。サービス体系は下図の通りである。日本看護協会では、「看多機」の周知用パンフレットを公表した。

■看多機のサービス体系と利用定員に関する基準

【看多機の利用定員に関する基準】

※ただし登録定員26~29名で、居間・食堂の面積が十分確保されている場合は登録定員に応じて通いサービスの定員を16~18名とすることができる。

「看多機」の大きな特徴は、訪問看護の提供にあたり、医師の指示書をもとに看護職員が「通い」や「泊まり」の利用時にも医療処置を行えることだ。対応できる医療処置の例は下記の通りだが、これまで対応しきれなかった医療ニーズの高い方の受け入れが可能となるほか、医療保険による訪問看護を受けている人も利用できる。

「看多機」の人員基準は「小規模多機能型居宅介護」(通所・宿泊・訪問介護)の基準に沿っており、より看護職員を配置する構成となっている(下表を参照)。

■看多機の人員配置と管理者に関する基準

| 人員配置 |

※泊まり利用がない日は、宿直・夜勤職員の配置不要 ※夜勤・宿直の看護配置基準は設けず、必要に応じた対応体制で可 【看護職員】常勤換算で2.5名以上(1以上は常勤の看護師又は保健師) ※訪問看護ステーションと一体的に運営している場合は、看護職員の兼務可 【介護支援専門員】配置が必要(兼務、非常勤可) |

||||

| 管理者 |

専従かつ常勤で配置

|

※下線部分は小規模多機能型居宅介護との主な相違点

厚生労働省の発表によると、「看多機」の事業所数は2017年3月末時点で357と、まだまだ少ないのが現状だ。日本看護協会のパンフレットには、上記以外にも職員の配置例や設備基準、介護報酬、事業所の開設・運営手順などについてQ&Aとともに紹介されているため、「看多機」の開設を検討する事業所にとって参考となるだろう。

詳しくは、下記の各Webサイト参照

・日本看護協会

・厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091038.html

×close

×close