- 排泄ケア >

- ストーマ保有者が、今本当に困っていること >

- 将来的に自分自身でストーマ管理ができなくなるのではという不安

- 排泄ケア >

~ 特集 ~

ストーマ保有者が、今本当に困っていること

2022年1月公開

将来的に自分自身でストーマ管理ができなくなるのではという不安

『エキスパートナース』編集部

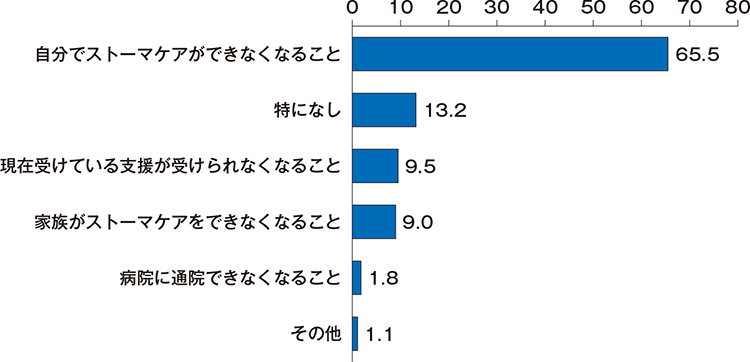

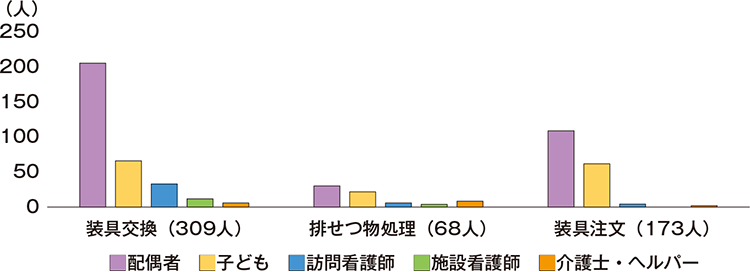

将来のストーマケアについての不安や心配事では、「自分でストーマケアができなくなること」(65.5%)が最も多く、「現在受けている支援が受けられなくなること」「家族がストーマケアをできなくなること」なども挙げられています(図1)。そして、ストーマケアの一部あるいはすべてを手伝ってもらっている介助者としては、配偶者が最も多く、次いで子どもでした(図2)。

図1 将来のストーマケアについての不安や心配事

図2 ストーマケアの介助者

自分でストーマ管理ができなくなることへの不安

安藤: 確かに将来的に「自分でストーマケアができなくなること」への不安の声はよく聞きますね。

三富: ストーマ外来に通ってくるオストメイトで20年来の方もいらっしゃって、だいぶ認知機能が落ちてきているなあと感じる人もいます。そういう方は、これ以上年をとったら自分でできなくなってしまうのではないか、と不安を訴えられます。それに対しては、自分でできなくなってもいろいろな支援があること、必ず相談に乗って最期まで困らないように在宅での生活を支援しますとお伝えしています。

松原: すごく先のことを心配されるので、困っている気持ちを全面的に受け止めて、これからの生活をイメージしながら対応しています。ご家族と協力しながらやっていきましょうとか訪問看護師さんと一緒に行う方法など具体的にお話ししています。

ストーマのセルフケアで具体的に何に困るかが重要

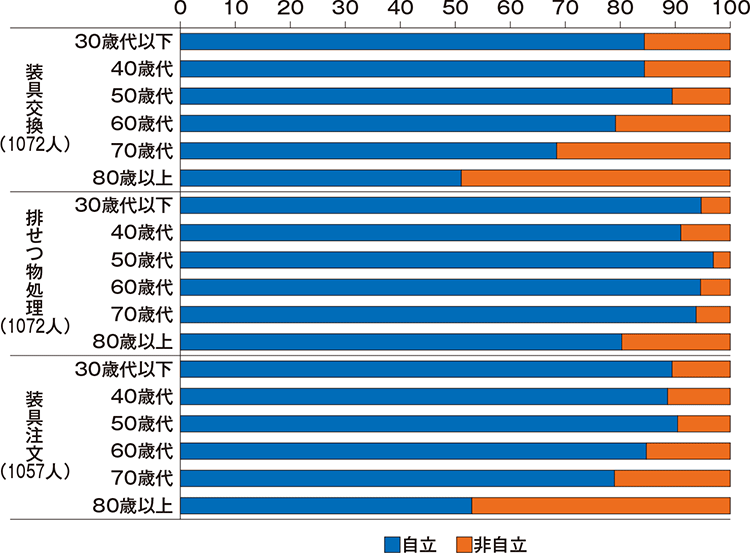

安藤: 実際の自立状況をみたデータでは、装具交換と装具注文を自立してできる人は80歳代では半数程度になってしまいます。ただ、排せつ物処理では80歳代でも80%以上が自立しています(図3)。今回、このように「装具交換」「排せつ物処理」「装具注文」と3つの項目に分けてお聞きしました。将来的にストーマケアの自立について不安になる方は多いだろうと思いますが、ストーマケアの中でもどの部分ができなくなるかを具体的にお聞きすることはとても意味のあることだと思います。例えば、装具交換はできないけれど排泄物の処理はできるとか、耳が遠くなったので電話注文ができなくなるとか、具体的に把握することが非常に大切だと痛感しました。それで、具体的にどんな支援が必要かがわかります。

図3 ストーマケアの自立状況(年齢別)