2024年11月公開

摂食嚥下障害の疑いがある場合、適切な評価に基づいて安全な食事方法やリハビリテーション計画を立てることが重要です。ここでは、様々な種類がある中から、一般的な評価方法とリハビリテーションについてご紹介しています。 評価結果に基づき、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーション計画を多職種で連携して行うことが重要です。

摂食嚥下障害とは

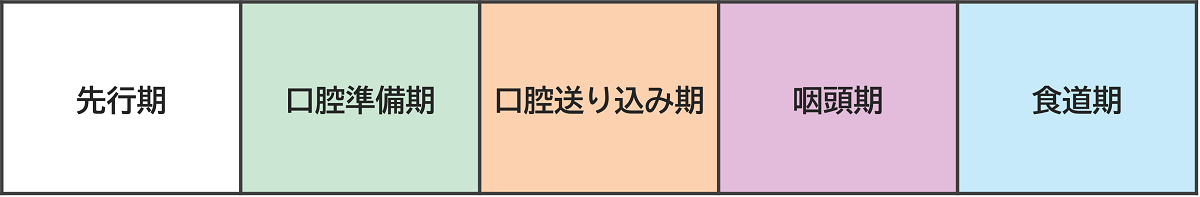

摂食嚥下のメカニズムは、先行期、口腔準備期、口腔送り込み期、咽頭期、食道期の「5期モデル」で示されます。

嚥下の5期モデル

- 先行期:「何を」「どのようなペースで」食べるかを判断し、口に食べ物を運ぶまでの時期

- 口腔準備期:口腔に食物(水)を取り込んでから、舌背の中央に配し、飲み込みの準備(食塊形成)ができるまでの時期

- 口腔送り込み期:舌背中央の食物を咽頭へ送り込む時期

- 咽頭期:咽頭に運ばれてきた食塊を、嚥下反射によって食道まで移送する時期

- 食道期:食塊が食道の蠕動運動や重力によって胃に運ばれる時期

文献1より引用

このいずれかの過程に問題がある状態を摂食嚥下障害といいます。摂食嚥下障害を疑う主な症状には、食べづらさや飲み込みづらさ、むせ込みなどが挙げられます。他にも夜間の咳き込み、声のかすれ、食事量の減少といった症状にも注意が必要です。

摂食嚥下障害の原因

摂食嚥下障害の原因にはさまざまなものがありますが、器質的原因、機能的原因、心理的原因に大きく分けられます(表1)2。

表1 摂食嚥下障害の主な原因

| 原因 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 器質的原因 | 嚥下に関係する組織や器官の構造そのものに異常がある | 舌炎、咽頭炎、食道炎、腫瘍、食道狭窄など |

| 機能的原因 | 構造に問題はないものの動きが悪いために生じる | 脳血管障害、脳腫瘍、認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、加齢、サルコペニア、薬剤の副作用など |

| 心理的原因 | 神経性やせ症、心身症、うつ病など | |

文献2を参考に作成

嚥下障害の早期発見・早期介入が大切

摂食嚥下障害は、誤嚥性肺炎や窒息、脱水、低栄養などを引き起こす原因となります。摂食嚥下障害を疑う症状や、ここに挙げた原疾患の既往がある場合には、積極的に摂食嚥下機能評価としてスクリーニングテスト等を行い、摂食嚥下障害の早期発見・早期介入へとつなげることが大切です。

スクリーニングテスト等で誤嚥の有無を検出

嚥下機能の評価は、検査機器を用いずに、ベッドサイドで簡便に実施できるスクリーニングテストを用いて行います。代表的なテストは以下のとおりです。

【スクリーニングテスト】

質問紙法

- EAT-10(Eating Assessment Tool-10)

- 聖隷式嚥下質問紙

実測法

※以下のテストは口腔ケアを行ってから行う

- 反復唾液のみテスト(RSST:repetitive saliva swallowing test)(図1)

- 改訂水のみテスト(MWST:modified water swallow test)(図2)

- フードテスト(FT:food test) (図3)

- 30mL水のみテスト(窪田の方法)

- 咳テスト(簡易咳テスト)

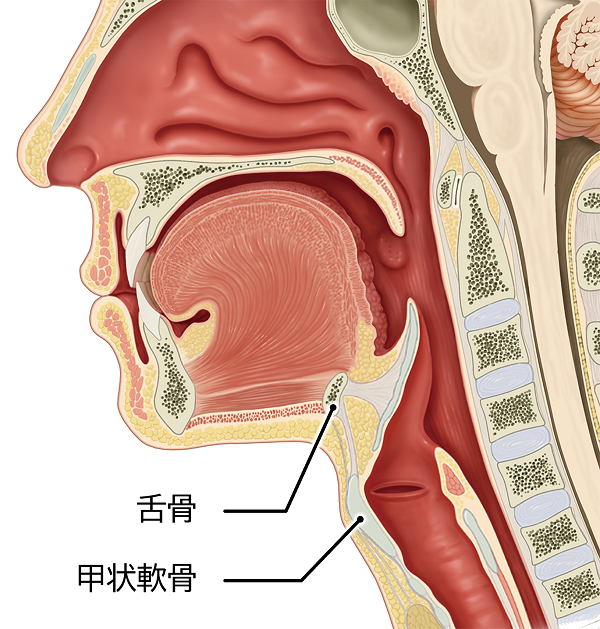

図1 反復唾液のみテスト(RSST)

- 口腔内を湿らせたあとに、空嚥下を30秒間繰り返す。空嚥下を3回できなれば「問題あり」と判定する。

- 人差し指で舌骨を、中指で甲状軟骨を触知する。

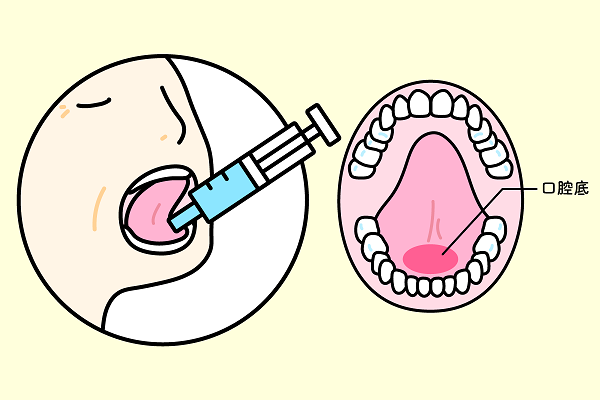

図2 改訂水のみテスト(MWST)

- 嚥下運動およびプロフィールから主に咽頭期障害を評価する。

- 冷水3mLを口腔底に注ぎ、嚥下してもらう。嚥下後に発声させて、湿性嗄声を確認する。嚥下後反復嚥下を2回行ってもらう。

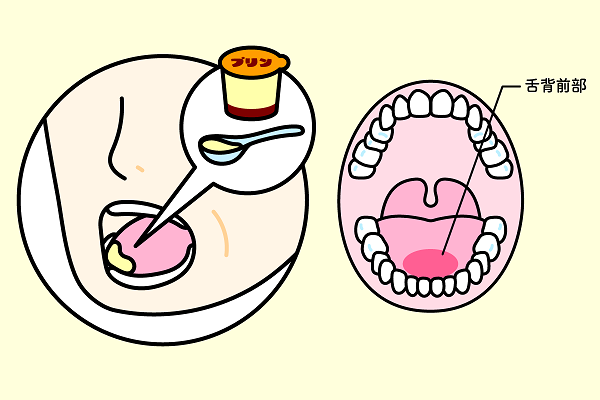

図3 フードテスト

- 口腔における食塊形成能、咽頭への送り込みを評価する。

- プリン茶さじ1杯(約4g)を舌背前部に置き、嚥下してもらう。嚥下後反復嚥下を2回行ってもらう。

これらのテストで誤嚥の有無を検出し、患者さんの状態も含めて嚥下機能を総合的に評価します。その上で、直接訓練を始めてよいか、あるいは精密検査による誤嚥の確定診断が必要かどうかを鑑別します。

なお、誤嚥の確定診断は「嚥下造影(VF:videofluoroscopic examination of swallowing)」や「嚥下内視鏡検査(VE:videoendoscopic examination of swallowing)で行われます。いずれも誤嚥の有無や咽頭残留が評価できます。

重要な役割を担う嚥下訓練

嚥下訓練(リハビリテーション)は嚥下機能の改善や維持をめざすもので、嚥下障害の治療において重要な役割を担います。

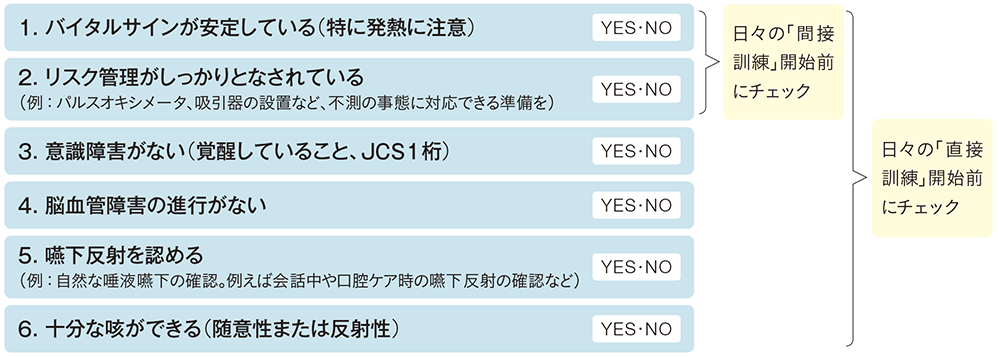

リハビリテーションは、食物を使用しない間接訓練(基礎訓練)と食物を使用する直接訓練(摂食訓練)に分類されます。どちらの訓練も開始前に患者さんの全身状態や環境を確認することが大切です。図4に「ベッドサイド訓練を開始するための絶対条件」を示します。間接訓練の場合は、図4の最初の2条件を、直接訓練の場合にはそれらに加えて、さらに4条件を満たしている必要があります。特に直接訓練は、誤嚥性肺炎や窒息のリスクがあるため、1項目でも「NO」に該当するものがあれば、訓練を中止します。

図4 ベッドサイド訓練を開始するための絶対条件

文献3より引用、文献4,5を参考に作成

主な嚥下訓練

主な間接訓練と直接訓練を以下に示します。

間接訓練

間接訓練にはこの他にも多くの種類があります。その中から患者さんの病態に合わせた訓練を選択するのは簡単ではありません。間接訓練の選択や進め方、注意したいことを表2にまとめました6。ぜひ参考にしてください。

表2 間接訓練の選択と評価

| 1. 誤嚥の原因と優先順位の確認 |

|

|---|---|

| 2. 負荷量、回数の検討 |

|

| 3. 訓練の開始 |

|

| 4. 評価 |

|

文献6を参考に作成

表3 直接訓練の中止を検討すべきとき

- 肺炎を繰り返す

- 再評価にて食物誤嚥・唾液誤嚥

- 呼吸状態の悪化が持続

- 意識状態の悪化が持続

- 全身状態の悪化が持続

- 長期にわたる拒食

訓練開始後、上記状態が持続するときは、訓練が医学的に不安定な状態を引き起こしていると考え、直接訓練を中止する。原因疾患の治療を優先させ、医学的安定を図る

∗

誤嚥予防や安全に経口摂取できることをめざす上で、患者さんの病態を適切に把握し、病態に合わせてリハビリテーションを行うことが大切です。機能評価、リハビリテーションともに、それぞれの目的や方法を正しく理解し、実施するようにしてください。

〈引用文献〉

- 1. 三鬼達人:まず理解したい摂食嚥下のメカニズム①:命令嚥下のメカニズムとは?.三鬼達人 編著,改訂版・摂食嚥下・口腔ケア,照林社,東京,2019:5.

- 2. 藤島一郎:嚥下障害リハビリテーション入門Ⅰ 嚥下障害入門.Jpn J Rehabil Med 2013; 50(3):202-211.

- 3. 三鬼達人:摂食嚥下ケアを始められる患者状態は?.三鬼達人 編著,改訂版・摂食嚥下・口腔ケア,照林社,東京,2019:12-13.

- 4. 塚本芳久:急性期嚥下障害へのアプローチ.臨床リハ 1995;4(8):721-724.

- 5. 近藤克則,二木立:急性期脳卒中患者に対する段階的嚥下訓練.総合リハ 1998;16(1):19-25.

- 6. 三鬼達人:間接訓練の選択と進め方で注意したいこと.三鬼達人 編著,改訂版・摂食嚥下・口腔ケア,照林社,東京,2019:111.

- 7. 同上:132-133.

〈参考文献〉

- 聖隷嚥下チーム:嚥下障害ポケットマニュアル 第4版.医歯薬出版,東京,2019.

- 巨島文子,倉智雅子,藤島一郎:嚥下障害のリハビリテーション.喉頭 2020;32(1):20-28.

- 岡田澄子:直接訓練の概念・開始基準・中止基準.日本摂食・嚥下リハビリテーション学会,他編:日本摂食・嚥下リハビリテーション学会eラーニング対応 第4分野 摂食・嚥下リハビリテーションの介入 Ⅱ直接訓練・食事介助・外科治療,医歯薬出版,東京,2011:6.

このサイトについて

看護師・介護士の皆様へ

ケア現場の、不安や迷いに備えるために。

実践ケアの情報サイト「ディアケア」では、医療・看護の専門書籍レベルの信頼できる情報を掲載。いつでも、すぐに現場で役立つ情報に辿り着ける実践ケアの情報サイトです。

ディアケアの摂食嚥下ケア コンテンツ

「食べられる」機能の見極めと摂食嚥下ケア:嚥下調整食を使った食事摂取の進め方

- 患者・利用者のどこを見て「食べられるか」を判断するか

- 間接訓練・直接訓練を具体的にどう進めるか

- “嚥下調整食”のとらえ方と実際の食事の進め方

- 患者・利用者のどこを見て「食べられるか」を判断するか

- 間接訓練・直接訓練を具体的にどう進めるか

- “嚥下調整食”のとらえ方と実際の食事の進め方

【ディアケア プレミアム】(ディアケアの有料サービスです。)

ケアの“コツ”と“わざ”が見られる動画が月額800円(税込)でいつでもどこでも見放題!期間限定のセミナーコンテンツも毎月公開! ディアケアの無料記事と連動しています。合わせてお使いください。 ※「ディアケア プレミアム」は、実践ケアの情報サイト「ディアケア(会員登録無料)」の有料サービスです。