在宅療養を続けるための要のひとつ!服薬管理で訪問看護師に求められること

医療法人社団悠翔会 理事長

佐々木淳

医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック

精神科 部長

中野輝基

2024年12月公開

医療法人社団悠翔会 理事長

佐々木淳

薬の“効きすぎ”や薬の副作用などが原因でみられる症状は、せん妄や転倒、摂食嚥下障害など、高齢者によくみられる老年症候群の症状と重なるものも多いです。薬剤に起因するものを、「薬剤起因性老年症候群」と呼びます。患者さんに老年症候群の症状が出現したり、悪化がみられた際に、それが疾患の進行や加齢に伴って生じているのか、あるいは、薬剤が原因となっていないかを鑑別することが大切です。疑わしい症状がみられた際は、ぜひ、その方が服用している薬剤との関連を考えてみてください。

このPartでは、在宅医療の現場でもよく遭遇する以下の症状・状態について、その概要や原因、訪問時にみるべきポイントや対応についてまとめます。

医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック 精神科 部長

中野輝基

認知症は、以下の状態のことを指します。

つまり、「一度正常に発達した知的機能が低下し、その機能の低下(障害)が複数にわたり、その結果として社会生活に支障をきたすようになった状態」を認知症と呼びます。

認知症自体は病気の名前ではなく、機能が低下した状態像を指します。

上記の定義から理解するべき大切なことは、認知症と聞いて多くの方がイメージする「記憶障害」は認知症の診断に必須の項目ではありません。『物忘れが目立たなくても認知症の診断がつくことがある』というのは大切な知識です。

一見認知症のようにみられる症状・病態のなかには、Treatable dementia(治療可能な認知症)が含まれていることがあります。これを除外したうえで、以下の議論に進みます。

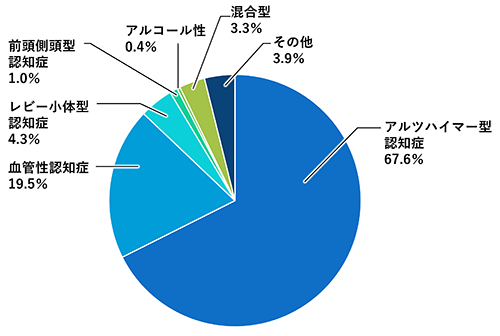

認知症と呼ばれる疾患は、図1のように複数あります。

政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」認知症の原因となる病気.より引用

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201308/1.html(2024.09.20アクセス)

なかでも4大認知症と呼ばれるものに関しては、簡単な特徴を理解しておくことが大切です(表1)。

表1 4大認知症とその特徴

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 記憶障害 | 特徴的な症状 | |

|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | 初期から出現、徐々に進行 | 易怒性、徘徊、物とられ妄想 |

| 血管性認知症 | 障害部位による | 感情失禁、麻痺、失語(障害部位によって多彩な症状を呈する) |

| レビー小体型認知症 | 初期は目立たない | 幻視、レム睡眠行動障害、便秘、薬剤過敏性、睡眠覚醒障害 |

| 前頭側頭型認知症 | 初期は目立たない | 常同行動、脱抑制、失語 |

BPSDとは、behavioral and psychological symptoms of dementiaの略です。日本語では、「認知症の行動・心理症状」と言われています。

BPSDを、認知機能障害の中核症状に対しての【周辺症状】というイメージをもっておられる方も多いと思います。臨床現場では、BPSD=周辺症状として等価で扱われることも多いです。

しかし、BPSDはせん妄を含みませんが、周辺症状と言うときにはせん妄が含まれていることもあり、その点で表現の仕方に注意が必要な場合があります。

本来、せん妄とは意識障害であり、BPSDには含まれません。完全に区別することが実際には難しい場合もありますが、言葉の定義上そうなっているという点に関しては大切なことなので、覚えておきましょう。

代表的なBPSDの症状を表2に示します。こうした症状が、認知機能障害の中核症状(記憶障害、見当識障害、遂行機能障害、失語、失認、失行、理解判断力の障害)とは別に生じます。

表2 代表的なBPSDの症状

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 陰性症状 | 陽性症状 |

|---|---|

|

|

BPSDは、もともとの性格傾向(心配性、神経質)や病状の進行(著明な記憶障害等)が原因となることもありますが、原因の多くは周囲の対応によると考えられています。

「何度も同じことを言う」「何度も同じ失敗をする」そうしたことが重なるなかで、どうしても周囲は以下に挙げたような対応をしがちです。その結果として不安感が強まり、行動化につながる悪循環があります。

「どうせまた失敗するでしょ。できないでしょ」

「勝手に立ち上がらないでください。独りで外出しないで!」

「集中していないと、またこぼしますよ!」

「何回同じこと聞くんですか?」

「あの人は認知症だから・・・」

また、患者さんが身体症状を上手に言語化できないことがある場合も覚えておきましょう。

そわそわしている理由が便秘であったり、尿閉が起きていたり、慢性的にどこかが痛かったりすることも十分考えられます。それらに対して安易に「鎮静薬」という対応では、本質的な解決にはまったくなっていません。この点においての考え方・対応は、後述するせん妄の対応と同じです。

せん妄とは、意識障害です。

原因として、以下の3つの因子が挙げられます。

表3 せん妄の原因となる因子

横にスクロールしてご覧いただけます。

| 直接因子 | 誘発因子 | 準備因子 |

|---|---|---|

| 薬剤 アルコール ベンゾジアゼピン系薬 抗コリン作用薬など 重篤な身体疾患 依存物質からの離脱 |

身体的要因 便秘 尿閉 脱水 疼痛 身体拘束など 睡眠障害 不安 抑うつ など |

加齢 認知機能障害 |

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!

Part3薬剤起因性老年症候群とその対応