2020年1月公開

誤嚥とは「食物や唾液などが声門を越えて気道に侵入すること」1を指します。

例えば絶食中の患者さんに食事を開始するとき、皆さんは下記のような経験をしたことがないでしょうか(図1)。

これは、意識レベルや摂食時の姿勢などの問題もあるかもしれませんが、"ヒトの嚥下の特徴"を理解していないことによって起こってしまった誤嚥とも考えられます。

この理解を進めるため、本コンテンツでは、Part2から嚥下のメカニズムと対応について示していきます。

通常、健常者では「誤嚥」や「喉頭侵入」(食物が喉頭内、声門上に侵入すること)1が起こると、防御反応(咳やむせ)によって気管内に侵入した食物などを除去できます。

しかし摂食嚥下障害をもつ患者さんや、高齢者においてはこの反応が低下していることがあります2。なお、誤嚥をしても咳が出なかったり咳が非常に遅れたりする状態は、「不顕性(ふけんせい)誤嚥」(silent aspiration:サイレントアスピレーション)と呼ばれます。

これらの誤嚥が起こることで最も心配されるのは誤嚥性肺炎です。誤嚥性肺炎は誤嚥に引き続いて発症する肺炎のことで、食物・胃内容物・咽頭分泌物(唾液)を誤嚥し、咳反射などでこれらを排除できないときに発生します。

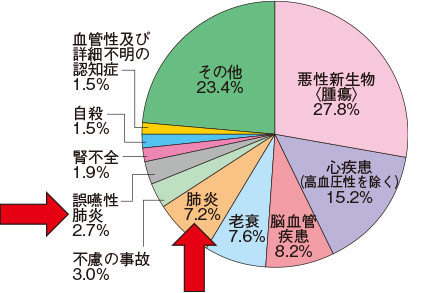

高齢者や要介護状態の方が誤嚥性肺炎にかかると、予後が不良であることが示されています3。厚生労働省による「死因別死亡数の割合」を見てみると、2017年度のデータにおいて、肺炎での死亡率は5位、誤嚥性肺炎での死亡率は7位と示されています(図2)4。

(文献4より引用、一部改変)

誤嚥性肺炎の予防には薬剤による対応もありますが、ケアとしては以下に留意していきましょう。

引用文献

会員登録をすれば、

Part2~Part5も読めます!

現場でできる! 摂食嚥下(えんげ)ケア

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!