6.胼胝(べんち)・鶏眼(けいがん)のケア

(1)ケアの準備

(2)胼胝のケア

(3)鶏眼のケア

(4)ケアの仕上げ

(1)ケアの準備

胼胝・鶏眼のケアを実施する際は、角質や皮膚を削った際の粉が周囲に飛散する可能性があるため、介助者は標準予防策をとったうえで、シーツやまわりの床、器具にはビニールをかぶせるなどして、周囲が不潔にならないよう注意しましょう。ビニール袋の活用も有用です(「図9 ビニール袋を活用した飛散防止対策」参照)。

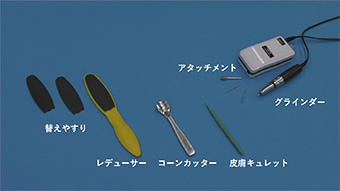

胼胝・鶏眼のケアは、肥厚した角質や芯を削り、周囲皮膚との段差がなるべく生じないように整えるのが基本です。削るためのグラインダーや皮膚キュレット、コーンカッター、整えのためのレデューサーなどを準備します(図10)。

図10胼胝・鶏眼のケアに必要な物品

(2)胼胝のケア

まずは胼胝の位置を確認します。足趾を持ち、足の裏を伸展させながらアルコール綿もしくは清浄綿等で拭くと、黄色に変色している部分がわかりやすくなります。

コーンカッターを用いて、厚くなった部分を削っていきます(図11a)。削っている部分が見えにくいため、削りすぎないよう注意が必要です。痛みなどがないか、患者さんに確認しながら行いましょう。途中、足の筋肉をゆるめて、母指で撫でるようにして角質の厚みを確認し、周囲の皮膚より少し角質が残る程度まで削ります。

肥厚した角質がある程度削れたらいったん拭き取り、さらにグラインダーに持ち替え、削りながら整えていきます(図11b)。この際は、一方向にグラインダーを動かすようにしましょう。

肥厚が浅い場合は、グラインダーやレデューサーのみで整えることもできます。皮膚キュレットを用いる場合もありますが、削れる範囲が小さいため、こちらは狭い部分の処置などに活用するとよいでしょう。

図11胼胝のケア

a)コーンカッターを用いる場合

b)グラインダーを用いる場合

(3)鶏眼のケア

胼胝を削った際に角質の“芯”が見つかり鶏眼とわかる場合もあります。

キュレットやグラインダーを鉛筆を持つように持ち、芯を少しずつ削り取っていきましょう(図12a)。深く削り取ってしまわないよう、キュレットを寝かせ気味にして皮膚に沿うように少しずつ削っていきます。また、グラインダーにはいろいろなアタッチメントがあるため、芯を取り除くのに適したアタッチメントを用いましょう(図12b)。

芯だけを取り除くのではなく、周囲の角質も削って段差をつくらないようにするのがポイントです。

図12鶏眼のケア

a)キュレットを用いる場合

b)鶏眼のケアに適したアタッチメント

(4)ケアの仕上げ

角質の厚みや芯が取れ、段差を整えたら、最後にレデューサーで仕上げます(図13)。レデューサーをかける際は、