基本から実践まで! 事例でよくわかる! 在宅酸素療法(HOT)の実際

地方独立行政法人 大阪府立病院機構

大阪はびきの医療センター看護部

(慢性疾患看護専門看護師)

平田 聡子

2022年3月公開

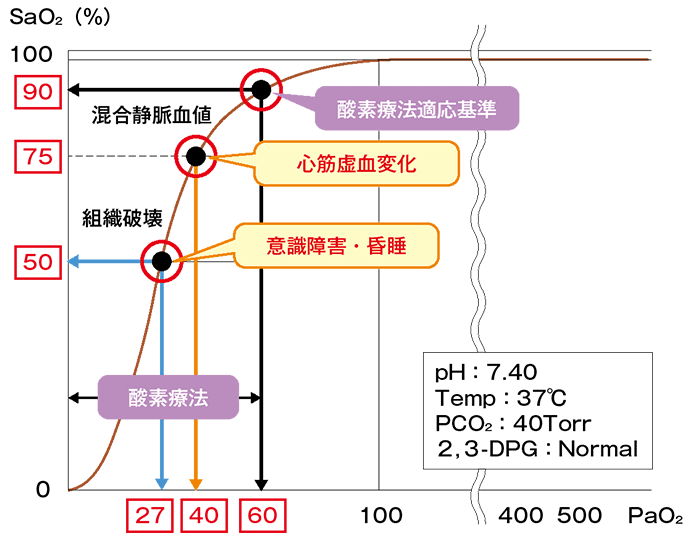

酸素療法の適応である「PaO2<60torrまたはSaO2<90%」の理由を知るには、PaO2とSaO2の関係を知っておく必要があります。この2つの関係性を示したグラフをヘモグロビン酸素解離曲線といいます(図6)。

一定の条件下でSaO2が97%~98%のとき、PaO2は100mmHgとなります。PaO2が100mmHgを超えたとしても、SaO2は100%以上にはなりません。図4をみてわかるようにSaO2が90%のとき、PaO2は60mmHgとなり、ここを境に急激にPaO2が低下し始めます。そのため、この時点が呼吸不全の診断基準の値となり、酸素療法の適応基準となっています。SaO2が75%になると、PaO2は40mmHg(混合静脈血値)となり、心筋虚血変化が起こります。さらに、SaO2が50%では、PaO2は27mmHgとなり意識障害・昏睡・組織破壊が起こり、臓器機能障害は発生します。酸素管理をするにあたり、これらの数字はとても重要ですので、覚えておくようにしましょう。

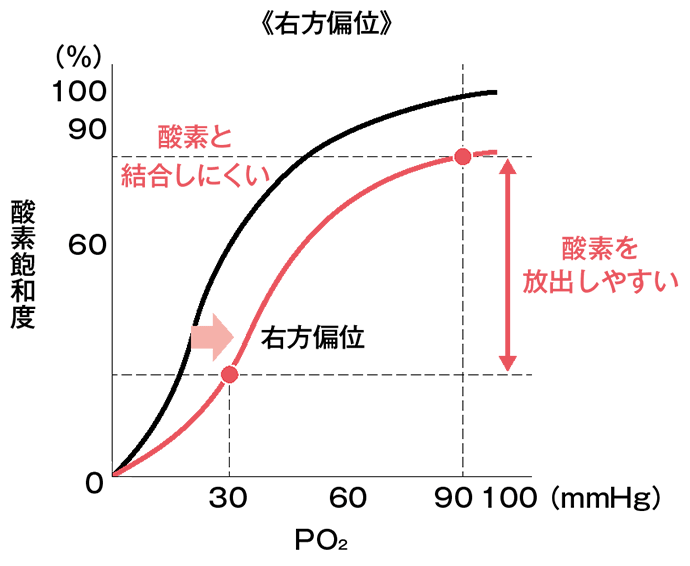

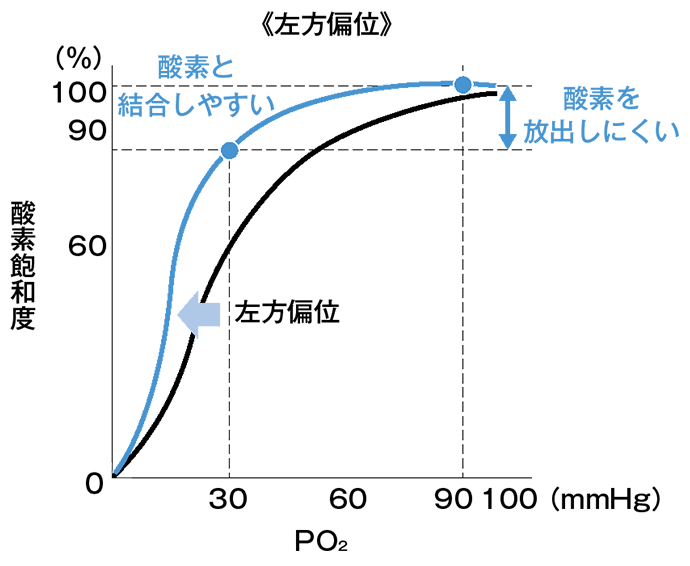

この曲線は、固定されているわけでなく、PaO2の増加、pHの低下、体温の上昇、2,3-DPG(2,3-ジホスホグリセリン酸)(注1)の増加により、ヘモグロビンと酸素の結びつき(親和性)が低下します。その結果、グラフ全体は右側に移動し(右方偏位、図7)、酸素が放出しやすくなり、組織へ酸素が行き渡りやすい状態となります。逆にPaO2の低下、pHの上昇、低体温、2,3-DPGの低下により、グラフ全体は左側に移動し(左方偏位、図7)、ヘモグロビンと酸素の結びつきが強くなり、酸素を放出しづらくなります。貧血のときにも左側へグラフは移動します。これらのことを念頭におき、全身状態をアセスメントした上でSpO2からPaO2を予測することが重要です。

図7右方偏位と左方偏位

引用文献

会員登録をすれば、

Part4~Part7も読めます!

基本から実践まで! 事例でよくわかる!

在宅酸素療法(HOT)の実際

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!