2022年3月公開

酸素療法でのインターフェイスには、大きく分類すると2種類あり、“低流量システム”と“高流量システム”に分類されます。酸素投与量が多いものを高流量システムと勘違いしがちですが、この2つのシステムの違いは、供給される酸素流量が患者の一回換気量によって多いか少ないかによる違いです。在宅酸素療法で主に使用されるインターフェイスは、低流量システムです。

1.低流量システム

低流量システムは、供給される酸素の総流量が患者の一回換気量より少なく、足りない分を外気から取り込みます。吸入酸素濃度(FIO2)は患者の呼吸数や一回換気量に左右されるため、厳密なFIO2の設定や高い吸入酸素濃度を維持することが難しいという特徴があります。特に、一回換気量の少ない患者では、吸入酸素濃度が高くなるため、使用する際には患者の疾患や呼吸機能を把握しておくことが重要です。低流量システムのインターフェイスについて、種類や特徴、注意点については表1、表2を参照してください。

表1 低流量システムの各種インターフェイス(文献1、2、3を参考に作成)

- 使用方法と特徴

-

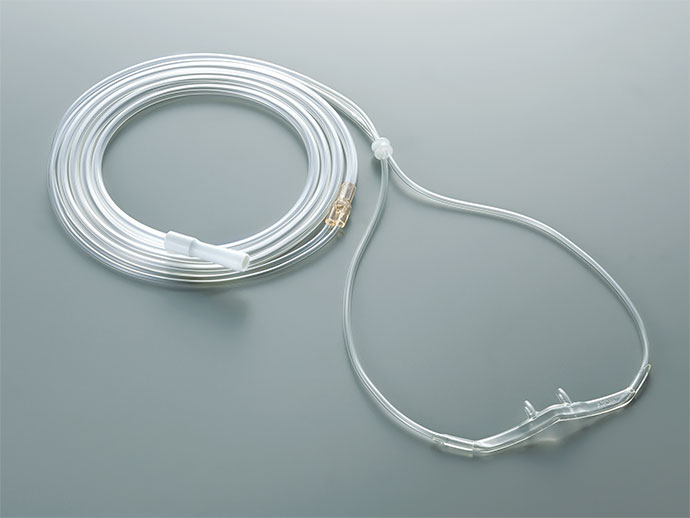

- 酸素流量6L/分まで使用可能

- 鼻腔にプロングを挿入し、耳にストラップをかけて使用する

- 装着方法が簡単

- 顔面への圧迫が少なく、飲食が可能

- 使用時の注意点

-

- 鼻腔が閉塞している場合や口呼吸の場合には使用できない

- 4~6L/分以上では鼻粘膜が乾燥しやすいため、加湿水を使用する(ただし3L/分以下では不要)

- 耳介に摩擦による損傷を生じやすい

- 使用方法と特徴

-

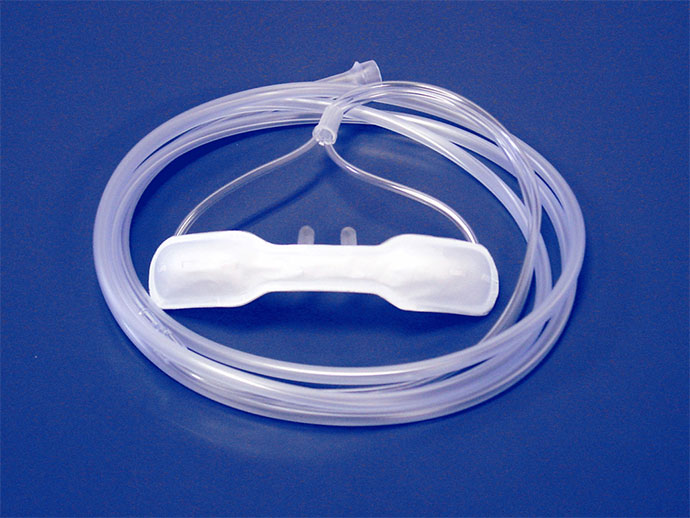

- 酸素流量は7L/分まで使用可能

- リザーバ内に酸素を貯めることで少ない酸素量で高い濃度の酸素を吸入できる

- 呼気時にリザーバ部が膨らみ、吸気でリザーバ部がしぼむ

- 鼻カニュラよりも酸素消費が節約できる

- プロンブにリザーバ部があるノーマルタイプとチューブの間(胸の前)にリザーバ部があるペンダントタイプがある

- 使用時の注意点

-

- リザーバ部分の水滴がつくと、十分に膨らまなくなるため、加湿水は使用しない

- 入浴時にもチューブ部に水が入らないように注意する

- 使用時には必ずリザーバ部が正常に動作しているか確認する

- リザーバ部に酸素を蓄積するため、呼吸同調装置の使用はできない

- ペンダントタイプは、鼻カニュラよりチューブが太く、外れやすいため、工夫が必要である

- 使用方法と特徴

-

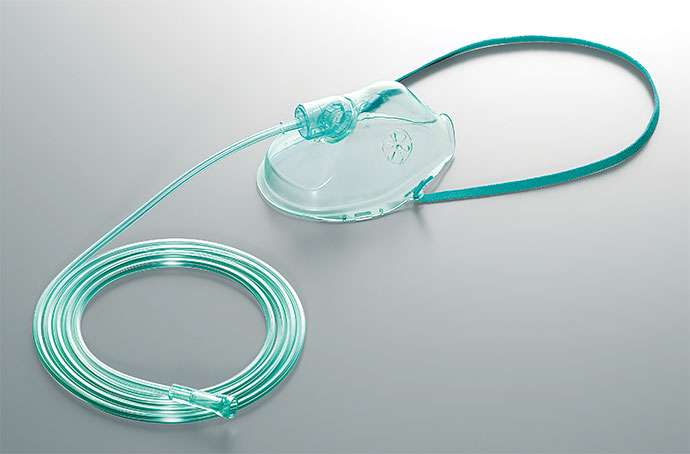

- 推奨流量は5L/分以上

- 鼻カニュラより高流量の投与が可能

- 飲食中の使用はできない

- PaCO2が貯留しない患者に使用

- 使用時の注意点

-

- 酸素流量5L/分未満では呼気を再吸入(吸入酸素濃度40%以上に上昇)し、PaCO2貯留するため、使用できない

- 使用方法と特徴

-

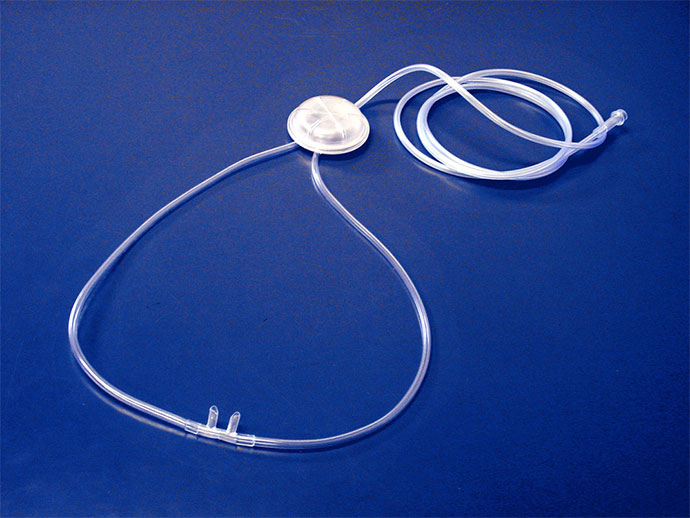

- マスク自体に大きな穴があいているため、呼気が抜けやすいため、呼気の再吸入を防げる

- 低流量から使用可能

- 大きな穴からストローでの飲水が可能

- 吸引や口腔ケアが可能

- 圧迫感が少ない

- ディフューザー(酸素吹き出し口)から鼻口にダイレクトに酸素投与できる

- 使用時の注意点

-

- ディフューザー(酸素吹き出し口)が鼻口からずれないよう注意する

- 使用方法と特徴

-

- リザーバ部分に酸素を貯蓄し吸入するため、高濃度の酸素供給が可能(6~10LでFIO2:60~90%以上が可能)

- 酸素流量は6L/分以上で使用可能

- 使用時の注意点

-

- 一方弁が装着されているか、正しく作動しているかを必ず確認する

- 酸素流量6L/分未満では、呼気の再吸入によるPaCO2上昇の可能性がある

- 在宅で使用する際には、必要な酸素流量に対応した酸素濃縮装置が必要となる

- 外気が流入すると、FIO2が低下するため、できるだけ顔に密着する

- リザーババッグが布団などで潰れないように注意

- 使用時には、必ずリザーババッグが膨らんでいるか確認する

表2 低流量システムの酸素流量(L/分)と吸酸素濃度(FIO2)の推定値(%)の目安(文献1を参考に作成)

横にスクロールしてご覧いただけます。

酸素流量

(L/分) |

0.5 |

1 |

2 |

2.5 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

| 鼻カニュラ |

|

24% |

28% |

|

32% |

36% |

40% |

44% |

|

|

|

|

| リザーバ付き鼻カニュラ |

28% |

32% |

36% |

40% |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 簡易酸素マスク |

|

|

|

|

|

|

40~50% |

50~60% |

|

|

| 開放型酸素マスク |

|

|

|

|

40% |

|

50% |

|

|

|

|

60% |

| リザーバ付き酸素マスク |

|

|

|

|

|

|

|

60% |

70% |

80% |

90% |

90%~ |

引用文献

- 1.宮本毅治:第1章 酸素療法の鉄則 確実におさえる酸素療法の適応と非適応.月刊ナーシング2015,35(12):28-31.

- 2.石橋一馬:2章 在宅酸素デバイスの選び方・管理がわかる 2.HOTで用いられるインターフェイス.石原秀樹,竹川幸恵編,病棟・外来・在宅医療チームのための在宅酸素療法まるごとガイド.みんなの呼吸器Respica 2021,冬季増刊号:32-41.

- 3.道又元裕:第2章ICUにおける呼吸管理とケア 3.酸素療法と管理.ICUビジュアルナーシング改訂第2版(道又元裕監修).学研メディカル秀潤社,東京,2021:110-120.

会員登録をすれば、

Part4~Part7も読めます!

基本から実践まで! 事例でよくわかる!

在宅酸素療法(HOT)の実際