2024年7月公開

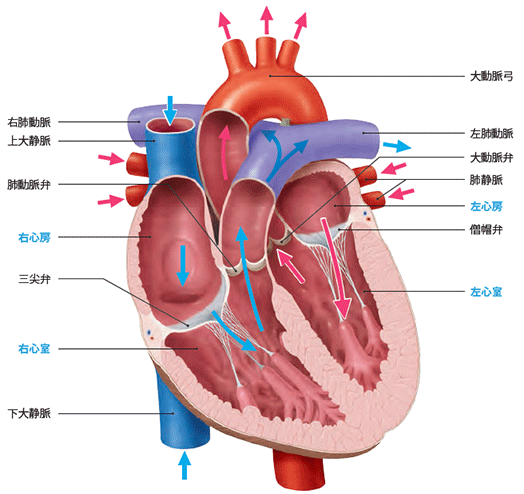

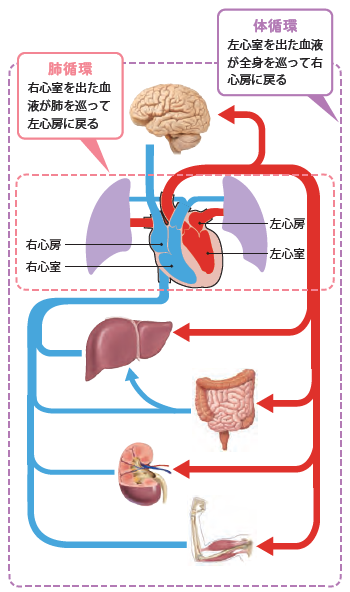

心臓は、酸素や栄養を含んだ血液を全身に送り出すポンプの役割をしています。このポンプ機能を果たすために、心臓は左右の上室(心房)と左右の心室からなる4つの部屋で構成されています。全身から大静脈を経て戻ってきた血液を右心房から右心室、そして肺動脈へ送り出し、肺循環によって酸素化された血液を肺静脈から左心房から左心室に、そして大動脈を経て全身へ送り出しています。心臓は、上室(心房)と心室が交互に収縮と弛緩をすることで、そのポンプ機能を果たしています(図1、2)。

心臓のポンプ機能について、基本的なことを確認しておきましょう。成人の心拍数(心臓が1分間に拍動する数)は60~90回/分です。そして1回拍出量(1回の拍動で送り出す血液の量)は、40~100mLです。「心拍出量(Cardiac Output:CO)」とは、1分間に心臓が送り出す血液の総量のことで、「心拍数(1分間)×1回の拍出量」で算出されます。

心拍数の平均を70回/分、1回拍出量を60mLとすると、1分間の拍出量(心拍出量)は、70×60=4,200mL(4.2L)となります。ちなみにこれを1日に換算すると、4.2L/分×60分×24時間=6,048Lとなります。また、拍動の1分間の平均を70回とすると、70回/分×60分×24時間=100,800回となります。つまり、心臓は1日に10万回拍動し、約6,000Lの血液を拍出していることになります。心不全とは、心臓がこの機能を果たせなくなってきている状態のことです。

心拍出量に影響する因子とその原理について説明します。この原理がわかると、後述する心負荷を軽減するための治療の目的やケアの根拠などが理解しやすくなります。心臓とその前後の血管(ポンプとその前後の管)がどのような状態なのかイメージしてください。

1回拍出量は、心臓の収縮する力(心収縮力)と心筋が収縮するときの負荷(総負荷)から決定されます。1回拍出量は、心臓に戻ってくる循環血液量(前負荷)と心臓から血液を送り出す際の抵抗(後負荷)と心臓自体の収縮力から決定されます。

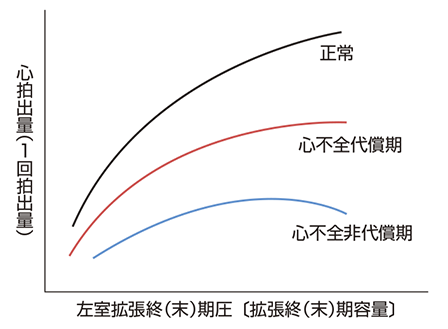

「前負荷」は「心臓が収縮する前の負荷」のことで、血液を拍出する直前、もしくは拡張期末期の心室に流入した血液量のことです。また、心臓は、血液を拍出する直前までに入ってきた量の血液を拍出しなければならないため「容量負荷」ともいいます。前負荷は、静脈還流(心臓に戻ってくる血液の量)が多いほど大きくなり、逆に脱水や出血によって循環血液量が少なくなれば小さくなります。正常な心臓では、心臓に戻ってくる量が多くなれば(つまり、前負荷が大きくなれば)、その分、心筋が伸展して、強い収縮力で押し出し1回拍出量も増えることになります。このことが「フランク・スターリングの心機能曲線」で表されています(図3)。

スターリング(Starling, E. H. 1866-1927)は、犬の心肺標本による実験で、心臓の1回拍出量の変化を静脈還流と駆出抵抗との関係において研究し、心筋が伸展すればするほど収縮力が増すことを発見しました。しかし1回拍出量には限界があり、許容量の限界に達すると毎分の心拍出量は静脈還流に釣り合うことができず、心拍出量は減少して心不全状態の始まりとなります。

宇都宮裕人:心不全.ナーシンググラフカEX 疾患と看護② 循環器.メディカ出版,大阪,2020:16より引用

「後負荷」は、心臓から血液を押し出すときに受ける抵抗のことで、心室の出口である弁の狭窄や血管の硬さ、収縮具合で抵抗が増大します。大動脈弁狭窄や、動脈硬化、末梢血管の収縮によって、心臓から血液を押し出すときに受ける抵抗(心筋壁にかかる壁応力:伸展ストレス)を意味することから、「圧負荷」ともいわれます。後負荷が大きいほど心臓は強く収縮しようとして仕事量は増えますが、1回の拍出量は減少します。そこで心拍出量を維持するために心拍数が増加するように働きます。

ちなみに、後負荷を少なくするために、心不全治療では「血管拡張薬」を使います。

心拍出量は心筋自体の障害、心臓への負荷、不整脈、貧血、代謝異常などさまざまな要因で低下します。心拍出量が減少すると、それを代償しようとする仕組みが働き、前負荷を上げて心拍出量を維持しようとしたり、後負荷を上げて心拍出量減少に伴う血圧を維持しようとします。それでも維持できない場合に、心不全という状態を招いてしまうのです。

引用文献

会員登録をすれば、

Part3~Part7も読めます!

急性増悪・再入院を防ぐための慢性心不全患者の看護とセルフケア支援

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!