急性増悪・再入院を防ぐための慢性心不全患者の看護とセルフケア支援

公益財団法人 榊原記念財団附属榊原記念病院

入退院支援センター/ACU病棟兼務

副看護師長・慢性心不全看護認定看護師

秋庭 拓生

2024年7月公開

慢性心不全は、寛解と増悪を繰り返す特徴があり、増悪をきたすたび進行性に活動能力が下がり、QOLは低下し、死に至る臨床症候群です。心不全増悪による再入院率は高く、増悪をきたす誘因は、心筋虚血や不整脈などの医学的因子だけでなく、服薬不徹底や過度の塩分摂取、オーバーワークなどセルフケア因子が関与していることが多いといえます。そのため、患者・家族が社会的役割を果たしながら、慢性心不全と折り合いをつけて暮らせるようにセルフケアを支援していくことが推奨されています1。

この項では、心不全発症をきたした心不全ステージ分類Cにある慢性心不全患者(患者集団)に対する、再入院予防というゴール(臨床上の成果)に向けたセルフケア支援(介入の内容)を概説し、実際の外来看護や訪問看護の場面(療養環境)で少しでも取り入れられるように紹介していきます。

慢性心不全におけるセルフモニタリングとは、“うっ血”や“低心拍出”による症状の有無・程度を対象自身がモニタリングすることです。目的は、“うっ血”や“低心拍出”といった心不全の悪化の徴候に早めに気づき、それに対する早め、かつ適切な対処行動を患者がとることができるようにすることです。そのことで、症状の重症・重篤化を回避でき、早期の治療開始、再入院予防へつながります。それだけでなく、症状が安定していることを患者が確認することで、セルフケアへの自信は高まって、健康行動は継続され、地域での生活時間をより良く過ごしていけることでQOLは保たれていくことにもつながります。患者へセルフモニタリング支援を行う際には、目的を患者や家族が理解できるよう支援することが重要です。

セルフモニタリングスキルとは、体調が安定しているのか、悪化しはじめているのかを患者自身が確認するための方法です。モニタリングするものは、主に自覚症状(息切れ、浮腫、倦怠感、食欲)や体重、血圧、脈拍等などです。自身の日々の健康行動を確認し、症状が増強することや測定数値が望ましくない値に変化するなどの増悪に至る誘因がないかどうかを確認します。

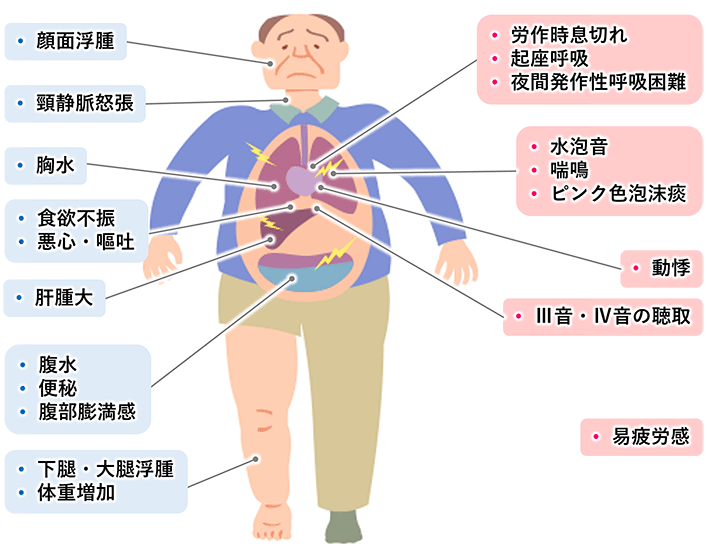

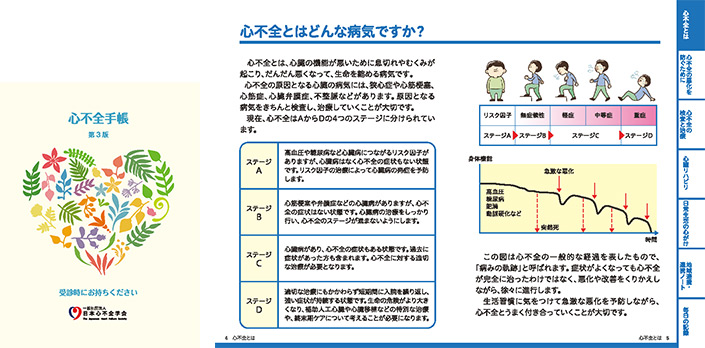

セルフモニタリングスキルを獲得するためには、まず自分自身の心不全による症状・徴候を患者が理解することが大切です。心不全の主な症状を図1に示しました。患者や家族などがわかりやすいよう、手帳やパンフレットなどの教材資料を用いて、視覚的にイメージがつきやすい工夫をすると患者の症状モニタリングスキルの獲得支援になると思います(図2)。

日本心不全学会:ホームページより引用

心不全の症状には非特異的な部分があり、肺炎や慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患や消化器疾患などの症状と類似している場合があります。また、患者の中には、原因を運動不足によるものや加齢による老化による変化と認識してしまい、体験している症状の変化を心不全の症状として認識しにくいときがあります。

看護師は、一方的に症状を説明するのではなく、患者が感じていた体調の変化を振り返りながら話を進めていき、患者が自覚していない症状に気づけるようにします。具体的には、「最近、仕事へ行くときや買い物の際、歩くのが辛く感じていませんでしたか?」など日常生活の場面を振り返りながら、「息切れを感じるようになったのは、心不全によって肺に水がたまってきていた可能性があるかもしれませんね。そのようなときは、脚にもむくみが出てきていることもあるかもしれませんが、どうでした?」などと聞きます。このように、症状を心不全の徴候と関連づけることで、患者は体験していた症状に気づき、振り返る機会となり、生活の中で感じる症状の解釈や理解につながっていきます。

心不全による体液貯留の徴候を確認するうえでは体重測定が重要です。短期間での体重増加は心不全の増悪を示唆します。『急性・慢性心不全ガイドライン』でも、3日間で2kg以上の体重増加があった場合を、かかりつけや医療機関に相談・早期受診をすることの目安としています。このことを理解し、実際にそのような状況になったときの行動を確認することが大切です。体重は、食事や水分摂取、運動などの影響を受け日内変動があるので、正確に体重変化による心不全の症状をモニタリングできるように、測定のタイミングを一定にすること、起床時の排尿後に体重を測定すること、そして測定した値をその場で健康手帳などに記載し、日々の変化に気づけるように具体的な日常生活行動レベルで確認していく支援が大切です。

自覚症状の出現や体重変化などのサインがある際は、安静を取り入れ、医療機関への相談や早期受診をします。その際、電話番号や受診のできる時間帯等、患者個々の具体的な環境を踏まえて、患者が実施可能な対処行動を確認することが大切です。例えば、受診する際に家族の支援が必要な高齢患者や、電話する際に病院の誰につなげてもらうのか、番号は何番かなど、必要時は家族をまじえて共有するようにしましょう。そして、患者が日々の生活行動を振り返り、服薬忘れ、塩分摂取量や活動量が増えすぎていないかなどを内省し、健康行動を自分自身で調整できるように支援していくことが大切です。

引用文献

Part6慢性心不全患者のセルフケア支援の実際

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!