2015年5月公開

ストーマとはギリシャ語で「口」を意味しており、おなかにできた便や尿の排泄口のことをいい、腸や尿管をおなかの外に引き出してつくられます。

ストーマの外観は花のつぼみや梅干しに似ていますが、大きさや形は人によってさまざまです。

ストーマの表面は粘膜でできているため、赤い色をしており、粘液でいつも湿っています。

ストーマには神経がなく、痛みを感じることがありませんので、傷つかないように扱う必要があります。また、括約筋がなく、便意を感じたり便をがまんしておくことができないため、便や尿はおなかにつけられたストーマ装具の中に排泄されます。

もし、お子さんのストーマの見た目について心配な場合は、医師や看護師に遠慮なく相談しましょう。

子どものストーマが必要になる病気の主なものには、鎖肛、ヒルシュスプルング病、新生児壊死性腸炎(未熟な腸管が血行障害による粘膜損傷や細菌感染によってダメージを受け、腸管に損傷が起こる)、炎症性腸疾患(クローン病と潰瘍性大腸炎が主なものです)があります。

その他には、排便や排尿の機能が未熟な状態の病気などがあります。

小児ストーマの多くは一時的なもので、腸を必要な期間だけ安静にして回復させるためにつくられたバイパスのようなものですので、根治手術(疾患を完全に治すことを目的とした手術の総称)が終わると閉鎖されます。

永久的なストーマは、時にそれからの人生をよりよく過ごすためにつくられる場合があります。

口から飲込まれた食べ物は食道を通って胃に入り、消化液と混ぜ合わされて液状になり、小腸に運ばれます。液状になった食べ物は小腸を通る間に栄養分のほとんどが体に吸収され、消化されにくいものと水分になります。

大腸では水分が吸収され、残った消化しにくいものや不要物は半固形状になり、大腸を通ったのち直腸にためられ、最後に便として肛門から体の外に出されます。

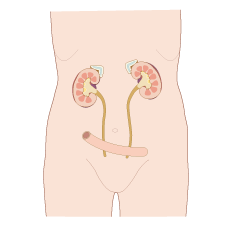

体の中の不要なものは血液に溶けて腎臓に運ばれ、余分な水分と一緒にろ過されて尿になり、尿管と呼ばれる2本の管で膀胱まで運ばれます。

膀胱が一杯になった信号は神経を通じて脳に送られ、都合のよいときに尿道を通って体外に排泄されます。

ストーマには便が排泄される消化管ストーマと尿が排泄される尿路ストーマ「ウロストミー」があります。消化管ストーマのうち、大腸につくられるストーマを「コロストミー」、小腸につくられるストーマを「イレオストミー」といいます。

消化管ストーマ

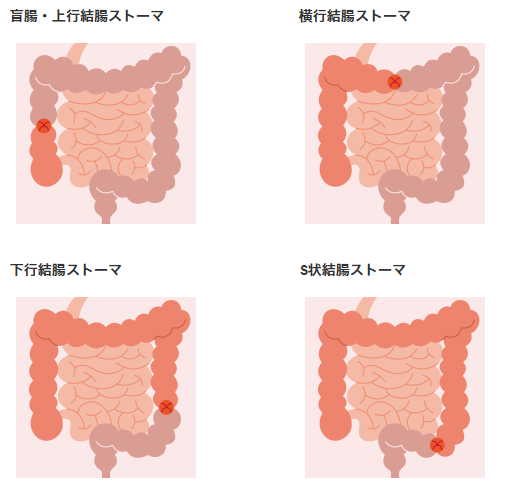

コロストミー(結腸ストーマ)

ストーマの場所は大腸のどの位置につくるかによって異なり、排泄される便もストーマのつくられる位置によって変わります。大腸が長いほど水分が吸収されるため便は固形に近くなりますが、摂取物や月齢によっても異なります。

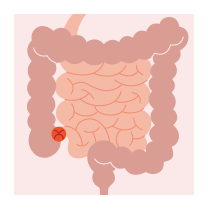

イレオストミー(回腸ストーマ)

イレオストミーは小腸、多くは回腸と呼ばれる大腸寄りの部分につくられます。

回腸はふつう体の右半分にあることが多いため、ストーマはおなかの右側につくられます。水分を吸収する大腸を通らないため、便はゆるい液状で非常に流れやすく、頻繁に排泄されます。便中には消化液が含まれるため、短時間でも皮膚に触れると、皮膚炎を起こしやすくなり、痛みを伴うこともあります。

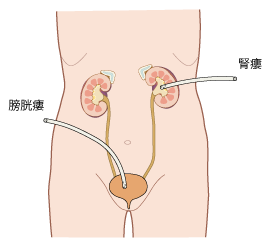

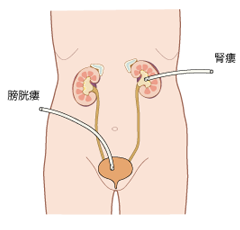

尿路ストーマ(ウロストミー)

尿が正常な流れで排泄されない場合に、ウロストミーが必要となります。

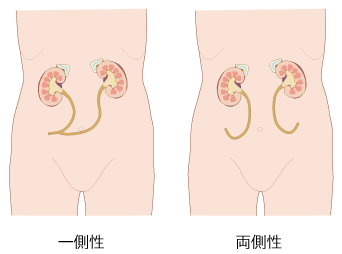

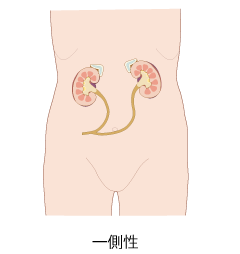

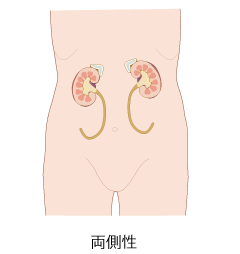

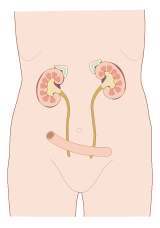

ウロストミーがつくられる位置や大きさは回腸導管、腎瘻、尿管皮膚瘻、膀胱瘻の尿路変向術の種類により異なります。

腎瘻

膀胱瘻

尿管皮膚瘻

回腸導管

×close