看護師が行うアセスメントやケアの方法を、様々な角度から解説しています。

保健学博士、保健師・助産師・看護師

コンチネンスアドバイザー

榊原千秋

ディアケアに会員登録すると

エキスパート監修の記事が読み放題

2021年8月公開

1.直腸肛門機能

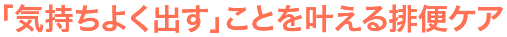

便が直腸まで下りてきてからの働きを「直腸肛門機能」といいます。直腸は、下りてきた便を一時的に溜めて、溜まった便をしっかり排出するという働きを担っています。これには、直腸と肛門括約筋、骨盤底筋群の働き、排便姿勢が関係しています(図5)。

図5 直腸肛門部の解剖

2.便を溜めるしくみ

直腸は全長が20cm程度で、伸縮性と柔軟性に優れ、腹腔内の上部直腸と腹膜下の下部直腸に分かれています。直腸と内肛門括約筋は平滑筋からできています。自律神経の働きによって、普段は意識しなくても、ある程度便が溜まっても肛門は閉まっています。

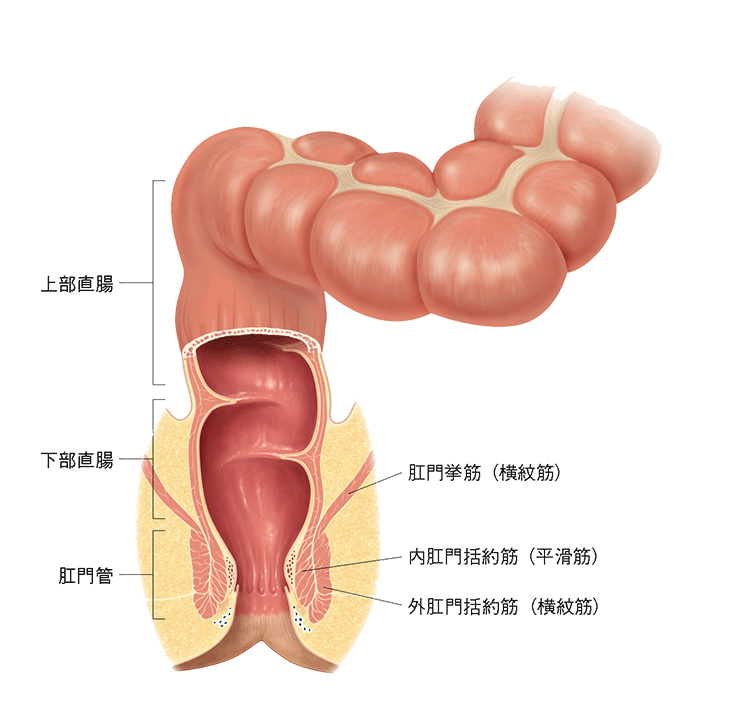

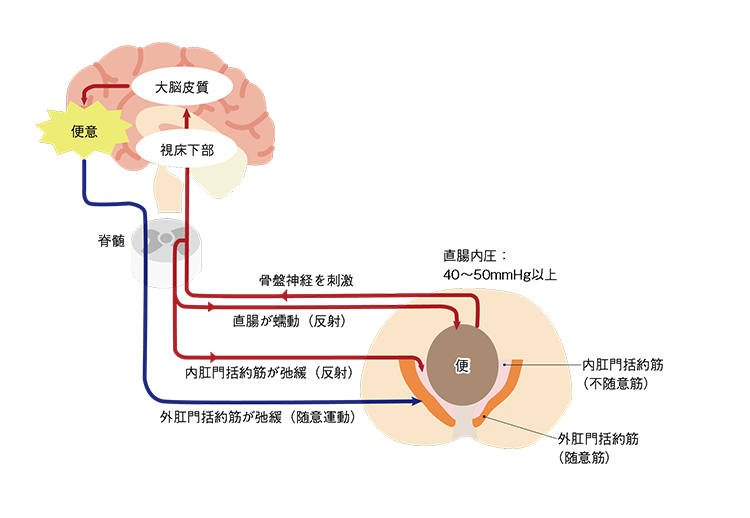

直腸に便が溜まることで便意を感じることができます。横紋筋である外肛門括約筋を意識的に締めて、便をがまんすることができるしくみになっています(図6、7)。

図6 肛門括約筋と神経のメカニズム

図7 蓄便のメカニズム

3.便を出すしくみ

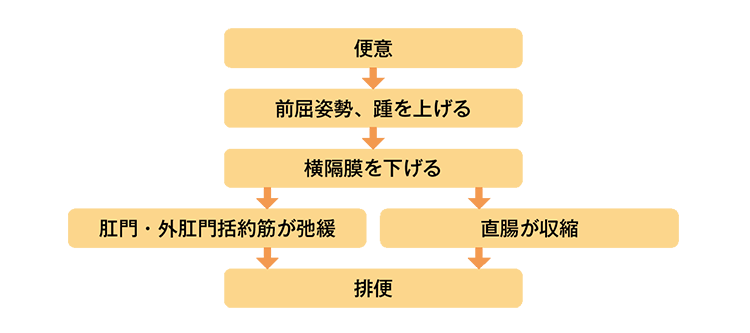

便意がない状態では、どれだけいきんでも便を排出することはできません。便を出すには直腸の収縮とともに「いきむ力」が大きくかかわっています。便意がとても強いときは、腸の収縮力が強く働くためほとんどいきまなくても排便することができますが、硬い便のときは強くいきむ必要があります。便の排出は直腸の収縮力といきむ力のバランスで行われます(図8)。

図8 排便のメカニズム

ディアケアに会員登録すると

エキスパート監修の記事が読み放題

会員登録をすれば、Part4~Part8を読めます!

「気持ちよく出す」ことを叶える排便ケア