2024年8月公開

Key point

ポリファーマシーとは、多剤併用により患者に不利益が生じるリスクの高い状態のことを言います。

すべての薬には副作用のリスクがあります。薬の種類が増えれば、当然副作用が生じる可能性は高くなります。薬の飲み合わせによる有害事象が生じることもあります。また、服薬回数が増えれば、誤薬や飲み忘れ、過剰服用などの服薬ミスが起こりやすくなります。介助する側の負担も大きくなり、それが新たなリスクを生むこともあります。

高齢者は、複数の医療機関に通院していることが多く、それぞれの医療機関から薬が処方されている方が多いため、特にポリファーマシーに注意が必要です。

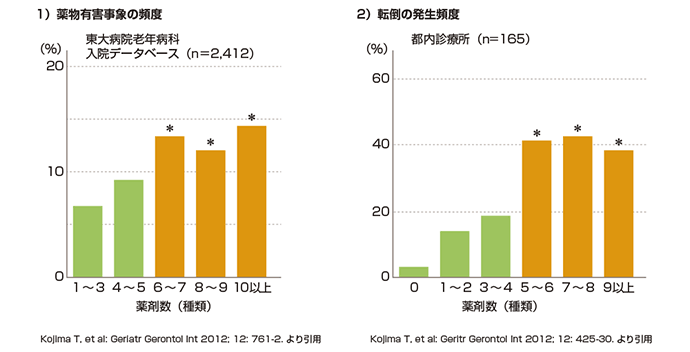

入院中の高齢患者は、内服薬剤が6種類を超えると有害事象のリスクが有意に高くなること1、外来通院中の高齢患者は、内服薬剤が5種類を超えると、転倒のリスクがそれ以下の人に比べて2倍になること2が知られています(図1)。

したがって老年医学では、薬剤数は5種類を超えないことを、安全な薬物療法の1つの目安としています。

(文献3より引用)

しかし、わが国では、複数の慢性疾患をもつ高齢者への処方内服薬数の平均は5.8種類にのぼります4。さらに、認知症をもつ方の約半数に5種類以上の内服薬が処方されていること、そのなかでも10種類以上服薬している方が13%近くにのぼることもわかっています4。

もちろん、心不全や膠原病など、病状の悪化を防ぐために多数の薬剤服用の継続が必要な方もいます。しかし、過剰な薬剤投与は、低栄養、サルコペニア・フレイル、認知機能低下・BPSD増悪、摂食障害・誤嚥性肺炎・窒息、転倒・骨折の原因になりうることがわかっています。

老衰や疾患の進行と思っていた症状が、内服薬の整理によって改善したというケースは少なくありません。病状が変化したとき、まずは薬の影響について必ず検討するようにします。

限定コンテンツ

実践のコツや記事などの

「限定コンテンツ」が見られる!

資料ダウンロード(PDF)

一部の記事で勉強会や

説明など便利に使える資料を公開中!

ケア情報メール

新たなコンテンツの

公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!

実践ケア動画

エキスパートのワザやコツが

学べる動画を多数掲載!

期間限定セミナー動画

各分野のエキスパートが登壇。

1回約15分で学べる!

電子書籍

書店で販売されている本や、

オリジナル書籍が読み放題!