A.視診・触診・問診によってアセスメントします。

清藤友里絵

2018年6月公開

身体の表面を覆う皮膚は最大の臓器ともいわれています。そして、身体の内部と外部の影響を受け、多くのサインを発しています。そのサインを見逃さないように五感(目:見る、耳:聴く、鼻:嗅ぐ、口:尋ねる、手:触る)をはたらかせて、観察することからアセスメントが始まります。

表1 生活習慣・環境

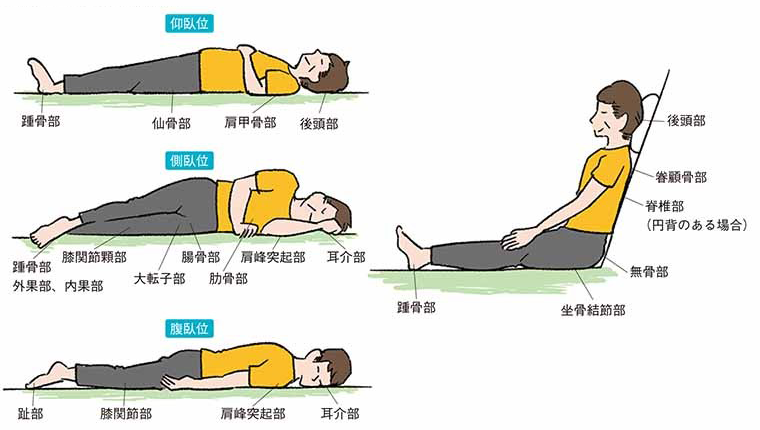

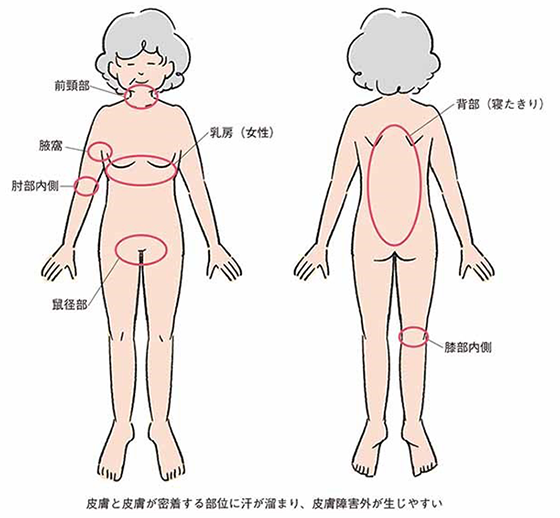

その対象によって観察ポイントの優先度が異なります。例えば、寝たきりの患者が入院した場合は、得手体位を考慮した褥瘡好発部位の皮膚状態を観察する必要があります(図1)。発熱が伴えば、発汗による皮膚障害が発生しやすい部位に浸軟や汗疹などが生じていないかを観察します(図2)。紙おむつを着用していれば失禁している可能性が高いため、排泄物による皮膚障害がないか、湿潤環境による真菌感染がないかなどを確認します。また、自宅でのADLや生活習慣、食事摂取状況などを家族から情報収集します。

糖尿病の患者が外来を受診した場合は、糖尿病患者に多くみられる皮膚症状である乾燥、浮腫、皮膚感染症(白癬、カンジダなど)や胼胝、靴ずれなどの足部の傷の有無を確認します。感染を合併し、重症化しやすい一方で、末梢神経障害により痛みを感じにくいため、問診だけでなく足部の皮膚状態を直接観察します。このように、疾患や治療により皮膚に現れやすい症状(表2)を把握し、リスクを念頭におきながら対象を多角的にとらえてアセスメントすることが重要です。

図1褥瘡の好発部位

図2発汗により皮膚障害が生じやすい部位

| 糖尿病 | 浮腫、乾燥、掻痒、菲薄、角質肥厚(胼胝・鶏眼)、皮膚感染症(白癬・カンジダ・毛包炎など) |

|---|---|

| 呼吸器系疾患 | 蒼白、チアノーゼ、皮下気腫(肺から空気が漏れて皮下に気腫をつくる。指で圧迫すると泡をつぶすような手触りで捻髪音を呈する) |

| 循環器系疾患 | 蒼白、チアノーゼ、上肢の冷感・熱感、下肢の静脈瘤、浮腫(眼瞼、上半身、下肢、仰臥位では背部)など |

| 肝疾患 | 浮腫(腹水から始まり、下腿から全身へ変化する)、黄疸、乾燥、掻痒、菲薄、点状出血 |

| 腎疾患 | 浮腫(特に眼瞼、顔面、ネフローゼでは全身にみられる)、乾燥、掻痒 |

| 炎症性疾患 | 大動脈炎症候群、炎症性腸疾患など |

| 膠原病 | 浮腫性紅斑、色素沈着、色素脱失、潰瘍→皮膚筋炎 |

| 透析療法 | 乾燥、掻痒、色素沈着 |

| ステロイド療法 | 乾燥、菲薄、紫斑、萎縮、点状出血 |

| がん化学療法 | 乾燥、掻痒、皮疹、紅斑、色素沈着、落屑、水疱、びらん |

| 放射線療法 |

急性期:紅斑、浮腫、水疱、びらん、潰瘍 *前面の照射野だけでなく照射野背面も観察する |

「Part2 皮膚のアセスメントとスキンケアの基本テクニック」の

資料をダウンロード

会員登録(無料)をすると、各Partの勉強会等で使える 便利な要約版資料がダウンロードできます。

Part2 皮膚のアセスメントとスキンケアの基本テクニック

Part1

健康な皮膚と異常な皮膚

Part2

皮膚のアセスメントとスキンケアの基本テクニック

Part3

ハイリスク・スキントラブルへの対処