2015年5月公開

1. 消化管の構造と機能

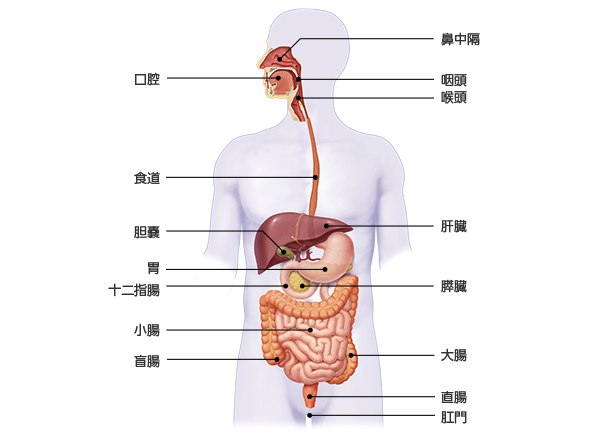

消化管は口腔から始まり、食道、胃、小腸、大腸を経て肛門に至るまでの消化・吸収代謝機能をつかさどる管腔臓器である(図1)。

食道

食道は咽頭と胃をつなぐ全長約25㎝の管で、その両端に括約筋を有し、蠕動運動により食物を輸送する。

胃

胃は、食道から続く嚢状の器官であり、食道との境界部分を噴門部、十二指腸との境界部を幽門部と呼ぶ。胃壁は粘膜層・粘膜下層・筋層・漿膜の4層からなり、胃底部と胃体部には胃液を分泌する胃腺を有し、胃液は1日に約1~2L分泌される。

食道から送られた食物は、胃壁の運動による機械的作用と胃液による化学的作用でかゆ状にされ十二指腸へ送られる。

小腸

ストーマが造設される消化器の臓器は小腸と大腸である。

小腸は十二指腸から続く長さ約6mの管で、小腸の上部2/5を空腸、3/5を回腸という。

小腸の内腔には多数の輪状ヒダがあり、小腸粘膜は腸絨毛という多数の小突起で覆われ、栄養素の吸収率を高めている。消化管のなかでも消化・吸収が行われる部位が小腸であり、輸送されてきたかゆ状の食物は、胆汁酸と膵液や腸液中に含まれる各種の消化酵素によりさらに消化され、腸管壁から水分とともに吸収される。

小腸では、糖質・タンパク質・脂質の三大栄養素とビタミンのほとんどが吸収される。1日5~8Lの消化液を含めた水分が小腸に流入するが、その大半も吸収される。

大腸

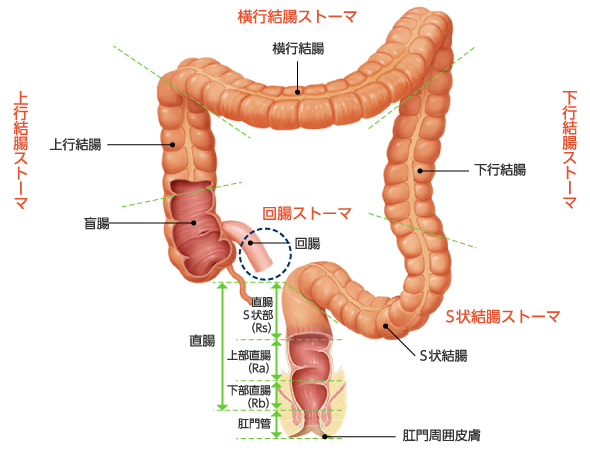

大腸は小腸より太く、全長約1.6mの管であり、盲腸・結腸・直腸からなる。結腸はさらに上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸という部分からなる。それぞれの解剖とストーマの関連を図2に示した。

盲腸・上行結腸・下行結腸は後腹膜に固定されているが、横行結腸・S状結腸は腸間膜を有し可動性がある。そのため、大腸におけるストーマ造設では、横行結腸やS状結腸に造設されることが多い。

小腸で消化吸収された食物の残渣物が大腸に送られると、大腸でさらに水分が吸収され、固形便となって肛門から排泄される。

小腸と大腸において消化と吸収が順調に行われるためには、食物を消化酵素と混和させながら直腸・肛門に移動させる必要がある。この機能を担っているのが腸管運動であり、蠕動運動・分節運動・振り子運動の3つの運動がある。蠕動運動は食物を肛門側に送り出す役割があり、分節運動・振り子運動には、食物を混和・攪拌し吸収を助ける役割がある。

直腸

直腸は、第2仙椎下縁から直腸肛門輪に至るまでの12~14㎝の腸管であり、肛門管は恥骨直腸筋付着部上縁から肛門縁までの3~4㎝の部分を指す。

直腸と肛門は排便するための重要な機能を担う。

直腸に到達した腸管内容物や便は直腸内に貯留し、便が増加することによる反射で人は便意を自覚し、意図的な腹圧や肛門括約筋の働きによって便を排泄する。

図1 消化器の構造

図2 大腸の区分とストーマ

2. 泌尿器の構造と機能

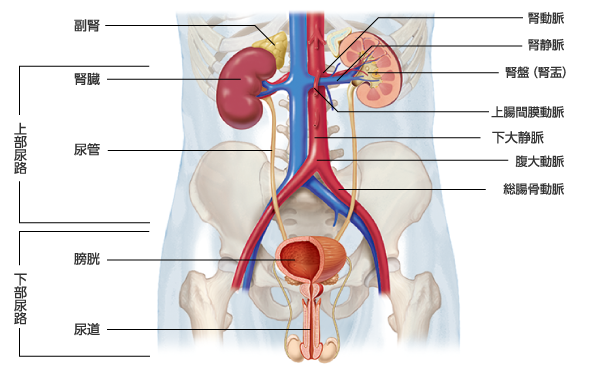

泌尿器は、血液から老廃物などの不要な物質を濾過・選別し、尿として体外に排出する器官で、体内環境を一定の状態に維持する恒常性の役割をもっている。泌尿器は腎臓、尿管、膀胱、尿道などによって構成される(図3)。

腎臓は左右一対の後腹膜腔臓器であり、Th11~L3の高さに位置し、肝臓が存在するため右腎のほうが左腎より約1cm低位であることが多い。腎実質は、皮質と髄質からなり、皮質には、糸球体、尿細管、小葉間動静脈等が存在し、髄質は、腎錐体・腎乳頭集合管(ヘンレ係蹄、尿細管)からなる。糸球体で濾過される原尿は1日に約150Lで、そのうちの99%は尿細管で再吸収され、残りの1%(約1.5L)が尿となる。左右の腎実質でつくられた尿は、腎杯・腎盂を経て尿管を通り、蠕動運動により膀胱に送られ貯留される。

成人の尿管は、長さ25~30cm、直径4~7mmの管である。尿管は腎門部を出た後に総腸骨動脈前面を走行し、骨盤腔内に入り、膀胱底部の後ろで膀胱とつながる。

膀胱は後腹膜臓器であるが、その頂部から後方にかけては腹膜で覆われており、頂部、底部、体部の3つの部分から構成されている。膀胱の平滑筋層は、内縦・中輪・外縦の3層からできており、容量は250mL~300mLである。膀胱の厚さは、通常、約1cmほどであるが、尿の貯留により引き伸ばされて3mmほどになる。膀胱から続く尿道は、男性の場合約20cmであるが、女性は約5cmである。

図3 泌尿器の構造

×close