Part3 知っておきたい! 褥瘡(じょくそう)の最新知見MDRPU(医療関連機器圧迫創傷)は褥瘡とは違う?

2023年2月更新(2016年6月公開)

褥瘡は、摩擦やずれによる圧迫創傷です。外部からの圧力が持続的に続くことで発生するわけですが、その圧力が体重等の“自重”である場合と、病院環境の中にある点滴や酸素マスク、ギプスなどの医療機器によって起こる場合がある、というのが基本的な考え方です。そこで、日本褥瘡学会では、後者の「自重によらない」圧迫創傷を「医療関連機器圧迫創傷(Medical Device Related Pressure Ulcer:MDRPU)」と名づけて、以下のように定義しています。

「医療関連機器による圧迫で生じる皮膚ないし下床の組織損傷であり、厳密には従来の褥瘡すなわち自重関連褥瘡(self load related pressure ulcer)と区別されるが、ともに圧迫創傷であり広い意味では褥瘡の範疇に属する。なお、尿道、消化管、気道等の粘膜に発生する創傷は含めない。」

MDRPUは広い意味で褥瘡に含まれることになります。そのため、MDRPUの重症度や経過評価は、DESIGN-R®2020を用いてもよいことになります。

“医療機器”としないで“医療関連機器”としたのには意味があります。いわゆる“医療機器”では医薬品医療機器等法の定義によると、例えば手作りの抑制帯などが含まれません。そのため、それらも含めた広い意味での圧迫を及ぼす機器として“医療関連機器”とされました。具体的には以下のようなものが挙げられます。

- 酸素マスク、NPPVマスク

- DVT防止用弾性ストッキング

- ギプス、シーネ

- 経鼻胃チューブ等

- 手術用体位固定用具

- 血管留置カテーテル

- 尿道留置用カテーテル

- パルスオキシメータ

- 抑制帯

- 車椅子のアームレスト、フットレスト

- 経鼻酸素カニューレ、気管切開カニューレ

- 気管チューブ

- 酸素マスク

- 上肢・下肢装具

- 介達牽引

- ベッド柵

1.MDRPUの発生要因

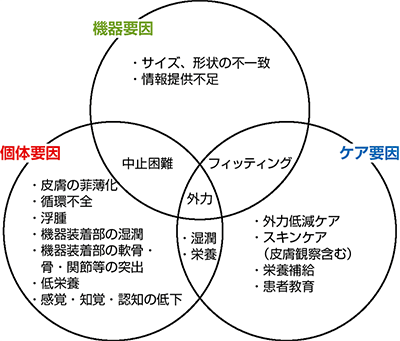

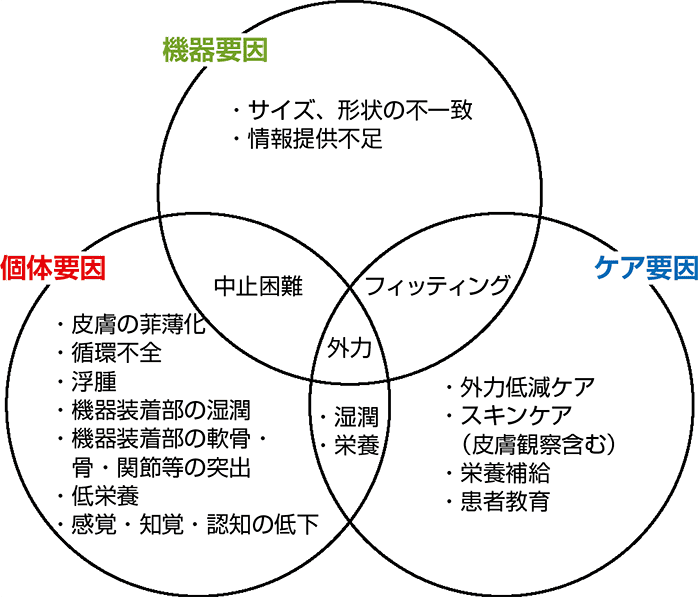

MDRPU の発生要因は、機器要因、個体要因、ケア要因の3つに分類されます(図1)。危険因子は15個あり、それらの有無によって、リスク保有を判断します。

図1 医療関連機器圧迫創傷の発生概念図

日本褥瘡学会編:ベストプラクティス 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理. 照林社,東京,2016:16.より引用

①機器要因

- サイズ、形状の不一致

年齢または身体に適合したサイズかどうか、機器の形状の適否について見ていきます。 - 情報提供不足

MDRPUを予防するために必要な使用禁忌や機器選択・装着方法、管理方法などの情報が明示されているかを見ます。

②個体要因

- 皮膚の菲薄化

機器の装着部の皮膚が薄くなり、軽微な外力で表皮または真皮が損傷を受けやすいかどうかを見ます。 - 循環不全

心臓から各臓器への十分な血流が供給されない状態、あるいは各臓器から心臓へ還流されているかどうかを見ます。 - 浮腫

浮腫は、皮膚、粘膜、皮下組織、内臓などの間質に組織間液が過剰に貯留した状態を言います。浮腫があるかどうかを見ます。 - 機器装着部の湿潤

機器を装着した部位や近傍の皮膚の局所が湿潤しているかを見ます。 - 機器装着部の軟骨・骨・関節等の突出

機器装着部に局所圧をもたらす要因となる軟骨・骨・関節等の突出があるかどうかを見ます。 - 低栄養

栄養摂取が十分かどうか、特に蛋白質とエネルギーが十分に摂れているかどうかを見ます。 - 感覚・知覚・認知の低下

機器装着部位と近傍の皮膚の痛覚・触覚・温冷覚などが低下しているかどうかを見ます。

③ケア要因

- 外力低減ケア

皮膚および深部の組織に加わる外力を低減する目的でケアが行われているかどうかを見ます。 - スキンケア

洗浄、被覆、保湿、水分の除去などのスキンケアが行われているかどうかを見ます。 - 栄養補給

低栄養状態を改善させるための栄養摂取が適切かどうかを見ます。 - 患者教育

医療者によって、機器装着前・中に、教育されているかどうかを見ます。

④機器&ケア要因

- フィッティング

最適なサイズ、形状、材質のものを選択し、適切に装着・使用しているかを見ます。

⑤機器&個体要因

- 中止困難

皮膚が菲薄した患者で機器のサイズ・形状も合っていないことがわかっていても、やむを得ず治療を優先して使用せざるを得ない状況かどうかを見ます。この項目はMDRPUに特徴的な項目と言えます。

2.MDRPUの予防・管理方法

それでは、MDRPUはどのように予防・管理すればよいのでしょうか。細かくはベストプラクティスを参照していただきたいので、ここでは主なものを表1にまとめます。

表1 医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)の予防・管理の基本

| 1.外力低減ケア |

|---|

| ①機器選択 ・施設で使用可能な医療関連機器を再検討し、圧迫またはずれ力が最小となる機器を選択する(柔軟性に富む素材等のもの) ・正しいサイズ選択と適切な機器の選択を行う ②フィッティング ・操作手順書(添付文書)に従って使用する ・機器の位置がずれないように機器の固定を確実に行う ・機器を固定する医療用テープに注意する。テープ貼用部位に被膜剤等を使用する ・基本的に粘着力の弱いテープを使用するが、粘着力の強い固定用テープを使用する際は、剥離剤を使用し剥がす ・必要時、機器と皮膚との間にクッション等を使用する ・予防のためドレッシング材を使用する |

| 2.装着中の管理 |

| ・可能であれば早期に機器を除去する ・固定されている機器の位置を定期的に確認する ・定期的に機器の固定位置を変える |

| 3.スキンケア |

| ・最低2回/日の頻度で装着部およびその周囲皮膚を観察する [観察ポイント1]装着部の皮膚を視診・触診する。MDRPUの既往、乾燥、浮腫、湿潤の有無を確認する [観察ポイント2]機器装着部およびその周囲における痛み、不快の有無を確認する ・洗浄または清拭した後は乾いた状態に保つ。乾燥時は保湿する |

| 4.全身管理 |

| ・栄養管理、基礎疾患の管理を行う |

| 5.患者・家族教育 |

| ・患者・家族に皮膚の観察法を教える ・装着する患者にMDRPU発生の危険性を説明する。装着部皮膚に痛み、痒み等の自覚症状が起こった場合医療スタッフに伝えることを教育する |

| 6.多職種連携 |

| ・予防の重要性についてスタッフ教育をする ・使用マニュアルを作成し、予防・管理対策を標準化する ・すべての医療従事者に、医療関連機器装着時には圧迫創傷発生の危険性があるという認識をもってもらう ・初心者が関連した業務を行うときは他の熟練した医療スタッフがサポートする ・添付文書の「警告」「禁忌・禁止」を確認し、装着すべきでない患者への使用はやめる ・添付文書の「操作方法、使用方法等」「使用上の注意」を確認し、機器使用中の患者の看護計画に追加する ・MDRPU発生の場合の報告や情報共有のあり方について決めておく |

| 7.安全委員会との連携 |

| ・医療安全委員会と連携し、MDRPUの発生要因、悪化要因のアセスメントを行う ・企業やスタッフへのフィードバックを行い、施設内における同一機器による再発予防策を講じる |

日本褥瘡学会編:ベストプラクティス 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理.照林社,東京,2016:19-22.を元に作成

参考文献

- 日本褥瘡学会編:ベストプラクティス 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理.照林社,東京:2016.