Part9 知っておくと役立つ手術療法、物理療法、局所陰圧閉鎖療法物理療法の種類とその効果

2023年2月更新(2016年6月公開)

物理療法は、生体に物理的刺激を与える非侵襲的な治療手段です。褥瘡治癒における効果については、①感染制御、②壊死組織の除去、③創の縮小などが検証されています。

物理療法の種類には、パルス洗浄・吸引療法、水治療法、超音波療法、近赤外線療法、電磁波刺激療法、電気刺激療法、加振装置使用などがあります。『褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)』では、各種物理療法の適応と推奨を表1のように示しています。

さらに、『褥瘡予防・管理ガイドライン(第5版)』では、近年文献が多くレビューされている電気刺激療法に関してCQを設定して、以下のように推奨しています。

CQ5 褥瘡に対して電気刺激療法は有用か?

推奨文 褥瘡の治癒促進に対して、電気刺激療法を行うことを推奨する。

推奨の強さ 1A

各種物理療法の概要を紹介します。

表1 各種物理療法の推奨

| 感染を有する褥瘡に対して | 水治療法、パルス洗浄・吸引療法 | 推奨度C1 |

|---|---|---|

| 壊死組織を有する褥瘡に対して | 水治療法、パルス洗浄・吸引療法、加振装置使用 | 推奨度C1 |

| 創の縮小を図る場合 | 電気刺激療法 | 推奨度B |

| 近赤外線療法、超音波療法、電磁波刺激療法、加振装置使用 | 推奨度C1 |

1.電気刺激療法

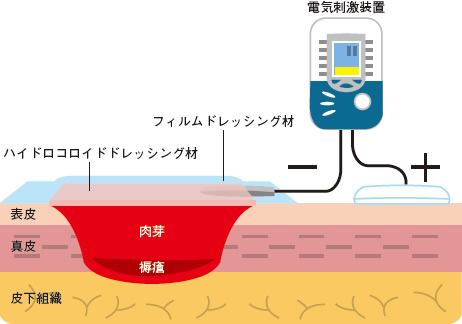

電気刺激療法は、経皮的に生体に電流を流すことによって治療効果を得る治療法です。高電圧刺激装置、直流微弱電流刺激装置、経皮的末梢神経電気刺激装置によって電気刺激を与えます。通常、生食ガーゼの上に電極を留置して、身体の別の部位にもう1つの電極を貼って通電します(図1)。

ガイドラインでは、上皮化や肉芽形成が必要な褥瘡に対して施行することが推奨されています。ただし、実施するにあたって、最適な刺激波形、強度、電極については今後検討が必要とされています。

図1 電気刺激療法

日本褥瘡学会編:褥瘡ガイドブック-第2版.照林社,東京,2015:91.を元に作成

2.パルス洗浄・吸引療法

パルス洗浄・吸引療法は、創部をプラスティックカバーで覆い、流水を当てながら洗浄後の排水を吸引する方式で、壊死組織のある褥瘡に有効とされています(図2)。

図2 パルス洗浄・吸引療法

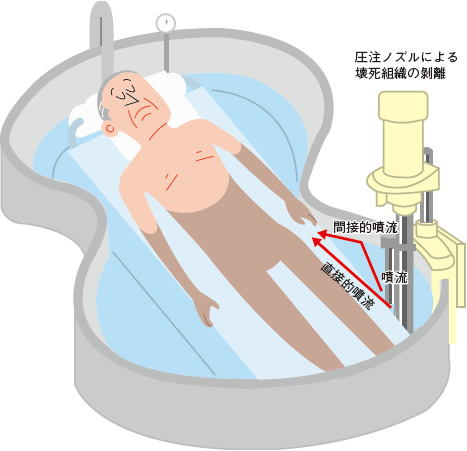

3.水治療法

感染や壊死組織を有する褥瘡に行ってもよいとされている療法です。水温35.5~36.6℃の湯または渦流浴を全身、または褥瘡部に対して行うものです。水の物理的特性(温熱・寒冷、浮力、水圧)による作用、溶解成分による特異的作用、洗浄作用、精神的な作用を活性化する治療法です。ハバード浴などがあります(図3)。

図3 ハバード浴療法

日本褥瘡学会編:褥瘡ガイドブック-第2版.照林社,東京,2015:90.を元に作成

4.超音波療法

超音波療法は、創面に超音波を当てて、線維芽細胞や血管内皮細胞や白血球を活性化させる療法です。連続波による温熱作用とパルス波による機械的振動作用があり、機械的振動作用には創傷治癒の促進効果があるとされています。

5.加振装置

臥床時に体圧分散マットレスの下に、横揺れ振動を伝播させる振動器を挿入して行います(図4)。患者が心地よいと感じる程度の強さで、1日3回、15分の加振によって創の縮小効果が認められています。

図4 加振装置の例(リラウエーブ®)

写真提供:グローバルマイクロニクス