Part6 褥瘡(じょくそう)を治すための基本的な知識創傷治療の基本:創面環境調整(WBP)とTIME

2023年2月更新(2016年6月公開)

創傷には急性創傷と慢性創傷があることはPart1「治りやすいキズ、治りにくいキズ」の項で述べました。急性創傷は速やかに治癒に向かいますが、慢性創傷では創傷治癒機転がなかなか働かず、速やかに治癒に向かいません。なぜ、急性創傷は治りやすく、慢性創傷は治りにくいのでしょうか。それは、創傷(褥瘡)発生の要因が個体要因や環境要因も含めて多岐にわたるものだからです。そこで、慢性創傷の治癒遅延のさまざまな要因を分析して、Schultzらが2003年に発表したのが「創面環境調整(wound bed preparation:WBP)」という概念です。これは、創傷治癒を妨げる因子を取り除き、治りにくい状況を是正するために創面環境を整えるという考え方です。日本褥瘡学会では以下のように定義しています。

創面環境調整/ウンド・ベッド・プリパレーション wound bed preparation

創傷の治癒を促進するため、創面の環境を整えること。具体的には壊死組織の除去、細菌負荷の軽減、創部の乾燥防止、過剰な滲出液の制御、ポケットや創縁の処理を行う。

http://www.jspu.org/jpn/journal/yougo.html#soumen(2022/7/29アクセス)

WBPに対するコンセプトの検討は、2000年頃からヨーロッパを中心に行われました。当初は、「デブリードマン」「湿潤状態の提供」「バクテリアのバランス」について注目され1、2001年には「創治癒の障害となるモノを取り除く」ことに注目、2002年には「自己治癒を促進、または治癒の効果を促進させる総合的な創傷管理」が目指され、2003年に進化したWBPの構成要素が整理され、頭文字をとってTIMEコンセプトが発表されました。「Tissue(組織)」「Infection/inflammation(感染/炎症)」「Moisture(湿潤)」「Edge of wound(創辺縁)」の4つです。

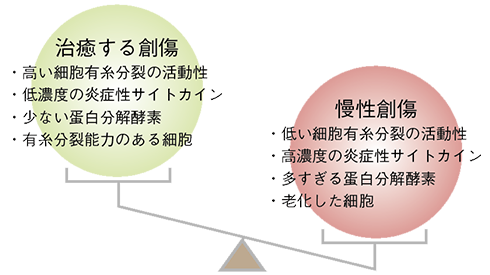

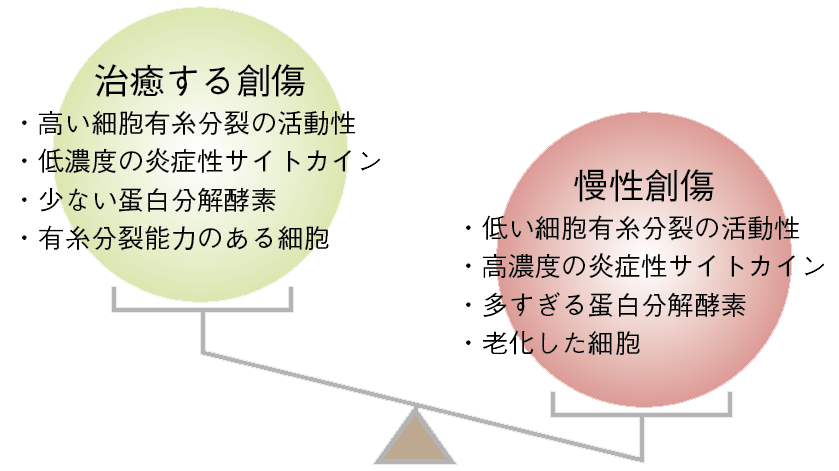

この発表でとてもよく納得できたのが、図1に示された「創傷環境の不均衡」です。治癒する創傷と慢性化する(治りにくい)創傷の細胞分子レベルの状態が正反対であるという事実です。治りにくい状態で起こっていることを、治癒する状態へ引き上げれば、バランスは平衡となり、創傷治癒へ移行させることができるという説明でした。この図を見たとき、「なるほど~」と感動すると同時に、とてもシンプルであることに目からウロコ状態でした。

「WBPアルゴリズム」を図2に、「TIME コンセプト」を表1に示します。WBPアルゴリズムでは、まず患者アセスメントを行います。患者アセスメントによって明らかになった全身的(患者)要因と局所(創傷)要因を踏まえて、上記の「TIME」の項目をマネジメントするという方法です。

TIMEコンセプトはその後10年を経て、現在のベストプラクティスへの反映を検討してアップデートされています(表2)。当初のTIMEコンセプトは創傷の評価段階に過ぎませんでしたが、現在は、治療・実施・モニタリング・評価からなる管理段階に至っているといえるでしょう。

図1 治癒する創傷と慢性創傷に関する細胞分子環境の不均衡

Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al:Wound bed preparation:a systematic approach to wound management. Wound Repair Regen 2003;11(Suppl 1):S7. 図4を訳出,一部改変

図2 WBPアルゴリズム

松崎恭一:Wound bed preparation とTIME.市岡滋,須釜淳子 編,治りにくい創傷の治療とケア.照林社,東京, 2011:13.より引用

Flanagan M:The philosophy of wound bed preparation in clinical practice. Smith & Nephew Medical Ltd, 2003: 1-34.より引用し訳出のうえ改変

表1 TIME-Principle of WBPコンセプト(日本語版)

| 臨床的観察 | 病態生理 | WBPの臨床的介入 | 介入の効果 | アウトカム |

|---|---|---|---|---|

|

Tissue non-viable or deficient 活性のない組織または組織の損傷 |

マトリックス(細胞間質)の損傷と細胞残屑による治癒遅延 |

デブリードマン(一時的または継続的)

|

創底の回復 細胞外マトリックスプロテイン機能の回復 |

創底の活性化 |

|

Infection or inflammation 感染または炎症 |

高いバクテリア数または炎症期の遷延 ↑炎症性サイトカイン ↑プロテアーゼ活性 ↓増殖因子活性 |

感染巣の除去(局所/全身)

|

低いバクテリア数または炎症のコントロール ↓炎症性サイトカイン ↓プロテアーゼ活性 ↑増殖因子活性 |

バクテリアのバランスと炎症の軽減 |

|

Moisture imbalance 湿潤のアンバランス |

乾燥による表皮細胞の遊走の遅延

|

適度な湿潤バランスをもたらすドレッシング材の使用

|

表皮細胞遊走の回復、乾燥の予防、浮腫や過剰な滲出液のコントロール、創縁の浸軟防止 | 湿潤バランス |

|

Edge of wound-non advancing or undermined epidermal margin 創辺縁の治癒遅延または潜蝕化 |

ケラチノサイトの遊走がない。細胞外マトリックスにおける反応性創傷細胞の不在と異常、あるいは異常なプロテアーゼ活性 |

原因の再評価または正しい治療の検討

|

ケラチノサイトと反応性創傷細胞の遊走 適切なプロテアーゼプロフィールの回復 |

創辺縁の(治癒)促進 |

注1) Flanagan M:The philosophy of wound bed preparation in clinical practice. Smith & Nephew Medical, Appendix 3-TIME table, 2003:30. を大浦武彦,田中マキ子,スミス・アンド・ネフュー株式会社が訳した。

注2) なお、上記の表はSchulz GS, Sibbald RG, Flanaga V, et al:Wound bed preparation:a systematic approach to wound management. Wound Repair Regen 2003;11(2 Suppl):28,表6をInternational Advisory Board on Wound Bed Preparation が2003年9月に改変したものである。

田中マキ子:創床環境調整(WBP)とDESIGN スケール.TIME の視点による褥瘡ケア 創床環境調整理論に基づくアプローチ.大浦武彦,田中マキ子 編,学習研究社,東京,2004:9. より引用

表2 TIME-10年を経ての変化(赤字が変更・追加箇所)

| 臨床的観察 | 病態生理 | WBPの臨床的介入 | 介入の効果 | アウトカム |

|---|---|---|---|---|

|

Tissue 組織 |

マトリックス(細胞間質)の損傷と細胞残屑による治癒遅延 |

デブリードマン(一時的または継続的)

2)既存方法の利用の促進

3)NPWT-既存のデブリードマン法との併用

|

創底の回復 細胞外マトリックスプロテイン機能の回復 |

創底の活性化 安全な診療 |

|

【考慮すべき要因】

|

||||

|

Infection/inflammation |

難治性創傷に対するバイオフィルムの影響 高いバクテリア数または炎症期の遷延 |

細菌バランス

2)ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)/ピロシーケンス技術を利用した創傷中の細菌/真菌検出 感染巣の除去(局所/全身)

→細菌プロファイルに基づく局所抗菌薬

→界面活性剤と抗菌薬の併用

|

細菌バランスの調整 低いバクテリア数または炎症のコントロール 消毒薬を個別化処方した治療による創傷治癒改善 バイオフィルム破壊 |

バクテリアのバランスと炎症の軽減 |

|

【考慮すべき要因】

|

||||

|

Moisture 湿潤 |

乾燥による表皮細胞の遊走遅延

|

適度な湿潤バランスをもたらすドレッシング材の使用

|

表皮細胞遊走の回復、乾燥の予防、浮腫や過剰な滲出液のコントロール、創縁の浸軟防止 |

湿潤バランス |

|

【考慮すべき要因】

|

||||

|

Edge of wound 創辺縁 |

ケラチノサイトの遊走がない。細胞外マトリックスにおける反応性創傷細胞の不在と異常、あるいは異常なプロテアーゼ活性 |

原因の再評価または正しい治療の検討

|

ケラチノサイトと反応性創傷細胞の遊走 |

創辺縁の(治癒)促進 |

|

【考慮すべき要因】 |

||||

注) Leaper DJ, Schultz G, Carville K, et al:Extending the TIME concept:what have we learned in the past 10 years?. Int Wound J 2012;l 9(Suppl 2):14-15, Table 3.から田中がTIME 表の新旧比較として再構成した。

引用・参考文献

- Schultz GS, Sibbald RG, Falanaga V, et al:Wound bed preparation:a systematic approach to wound management. Wound Repair Regen 11(Suppl 1):S1-S28, 2003.

- 田中マキ子:深化したTIME による褥瘡ケーススタディ.照林社,東京,2013.