Part1 褥瘡(じょくそう)はどうしてできる? どう治す?褥瘡は、どこにできやすい?

2023年2月更新(2016年6月公開)

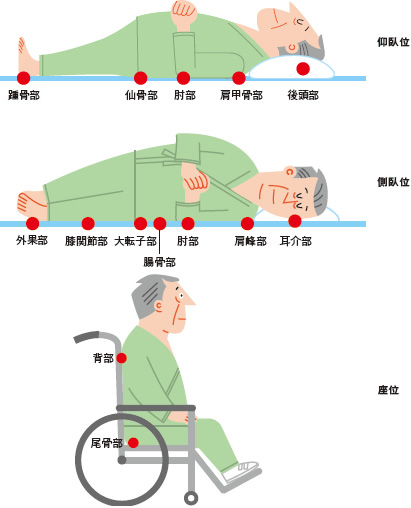

褥瘡は体のどこの部位にできやすいのでしょうか。褥瘡の好発部位を示したのが図1です。患者の体位で違ってきますが、発生のメカニズムからわかるように、圧力がかかり骨によって筋肉が圧迫される部位に褥瘡は発生します。

前述したように日本人は骨突出部位に褥瘡ができることが多く、「病的骨突出」の状態が最も問題になります。老衰や栄養不良の要素に加え、長期間の臥床で筋肉が減少すると解剖学的に骨突出部位の軟部組織が減少します。それが病的骨突出です。そのため、仙骨部、踵部、尾骨部などの骨突出が目立つ部位が、褥瘡ができやすい部位になります。

これを調査結果で見てみましょう(表1)。日本褥瘡学会が行った2016 年の実態調査では、一般病院における褥瘡発生部位の順番は、①仙骨部、②踵部、③尾骨部、④大転子部、⑤脊椎部となっています。また、療養型病床を有する一般病院では、①仙骨部、②踵部、③大転子部、④尾骨部、⑤脊椎部の順となっており、ともに仙骨部と踵部の褥瘡が多くなっています。これが介護老人保健施設では、①仙骨部、②尾骨部、③腸骨稜部、④踵部、⑤大転子部となり、腸骨稜部の褥瘡が増えています。また、訪問看護ステーションでは、①仙骨部の次が②坐骨結節部となっており特徴的です。

図1 褥瘡の好発部位

表1 褥瘡の発生部位(療養場所別)

| 一般病院 | 療養型病床を有する一般病院 | |

|---|---|---|

| 1 | 仙骨部(28.0%) | 仙骨部(38.6%) |

| 2 | 踵部(10.8%) | 踵部(14.1%) |

| 3 | 尾骨部(9.9%) | 大転子部(8.0%) |

| 4 | 大転子部(7.4%) | 尾骨部(4.7%) |

| 5 | 脊椎部(5.1%) |

脊椎部(2.3%) |

| 介護老人保健施設 | 訪問看護ステーション | |

|---|---|---|

| 1 | 仙骨部(35.4%) | 仙骨部(30.0%) |

| 2 | 尾骨部(16.8%) | 坐骨結節部(10.2%) |

| 3 | 腸骨稜部(9.7%) | 踵部(9.2%) |

| 4 | 踵部(7.1%) | 大転子部(8.1%) |

| 5 | 大転子部(6.2%) | 尾骨部(7.6%) |

日本褥瘡学会実態調査委員会:療養場所別自重関連褥瘡と医療関連機器圧迫創傷を併せた「褥瘡」有病率,有病者の特徴,部位・重症度.褥瘡会誌 2018;20(4):423-445.より引用