Part11 在宅の褥瘡(じょくそう)患者にどうアプローチする?在宅で褥瘡患者をみる場合の基本

2023年2月更新(2016年6月公開)

【関連ページ】こんなこと知りたかった!在宅で行う看護ケアの“コツ”と“わざ”

在宅で褥瘡をつくらない体位変換のやり方:小枕法を在宅で行う

病院であろうと在宅であろうと褥瘡予防・管理の基本原則は同じです。しかし、在宅では、病院で使えるような医療機器を手軽に使うことはできません。マンパワーも限られていますから、例えば体位変換を頻回に行うことも難しいでしょう。そして、体圧分散マットレスやドレッシング材など、保険がきかないものを使う場合には、患者負担になってしまうことも配慮する必要があります。何より在宅では、患者本人と介護する家族が日常的に褥瘡管理ができるようにサポートすることが最も大切です。それらのことを踏まえたうえで、在宅で褥瘡予防・管理を行うポイントについて考えてみましょう。

1.褥瘡の予防

在宅では、ケアギバーである家族やホームヘルパーがキーパーソンになります。褥瘡の発生を見つけるのもこれらのキーパーソンであることが多いでしょう。そこで、皮膚の観察方法や発赤の見分け方などを教育する必要があります。発赤こそが皮膚の状態チェックのポイントになります。

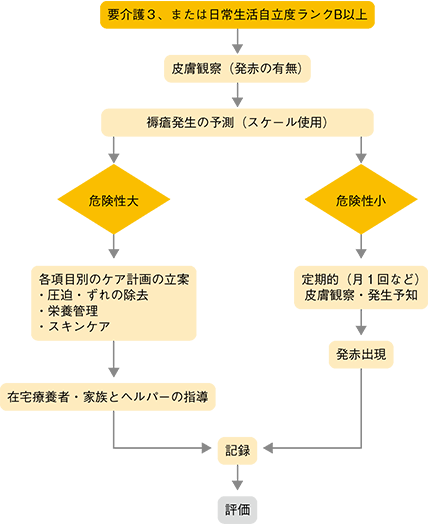

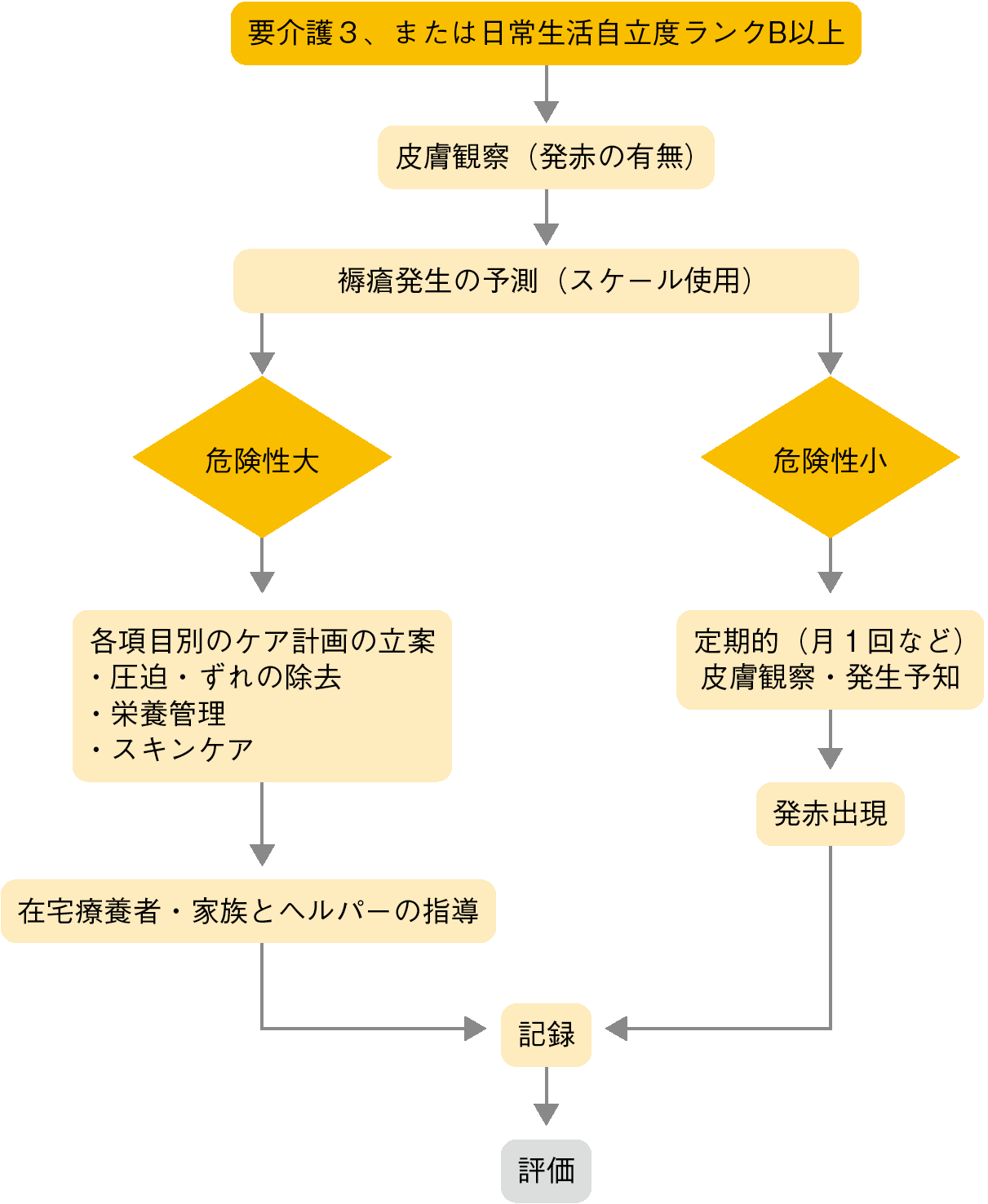

在宅ケアの良否を決定づけるのは、ケアマネジャーの判断です。そこで、ケアプランに積極的に褥瘡予防の手立てを組み込んでもらうようにします。褥瘡予防のためには、適切な体圧分散用具の選択と使用が不可欠です。在宅で使えるマットレスなどの福祉機器を貸与する制度も利用できます。そのためにも、ケアマネジャーとの綿密な打ち合わせが必要になります。褥瘡予防・管理を円滑に行う方法を表1に、褥瘡予防の手順を図1に示しました。

表1 褥瘡予防・管理を円滑に行う方法

| ①ケアプランに必ず褥瘡予防を入れ込む | ケアマネジャーは家族から皮膚の状態を聞き取る。褥瘡の予防には看護者が主体となって積極的に取り組む |

|---|---|

| ②勘や経験に頼らずケアの根拠をもつ | リスクアセスメントスケールや簡易体圧計などの使用によってエビデンスを示す |

| ③行ってはいけないケアを理解しておく | 円座の使用や骨突出部のマッサージなど禁忌となっている方法を理解する |

| ④第一発見者はケアマネジャー、家族、ヘルパー | 日常皮膚を観察することが多い家族やケアマネジャー、ヘルパーなどが褥瘡の前兆を発見することが多いため、指導を的確に行う |

| ⑤発赤を見落とさない | “びらん” が生じる前のサイン“発赤” を見落とさないように家族の指導を行う |

日本褥瘡学会編:在宅褥瘡テキストブック.照林社,東京,2020:3-4.を元に作成

図1 褥瘡予防の手順

日本褥瘡学会編:在宅褥瘡テキストブック.照林社,東京,2020:3.より引用

2.褥瘡の発生後

褥瘡が発生してしまったら、主治医に相談し、訪問看護師、ソーシャルワーカー、理学療法士、薬剤師、栄養士、介護職など多職種連携のもとにケア体制を敷きます。

褥瘡ができてしまうと創部にばかり目がいきがちになりますが、本当に必要なのは、圧迫・ずれの除去、皮膚の清潔、栄養などの生活環境を整えることです。在宅では特に療養生活環境の調整を第一に考えましょう。

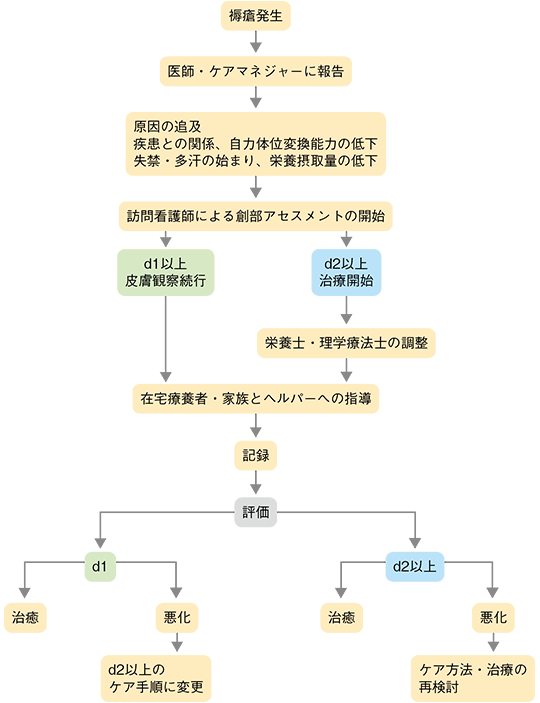

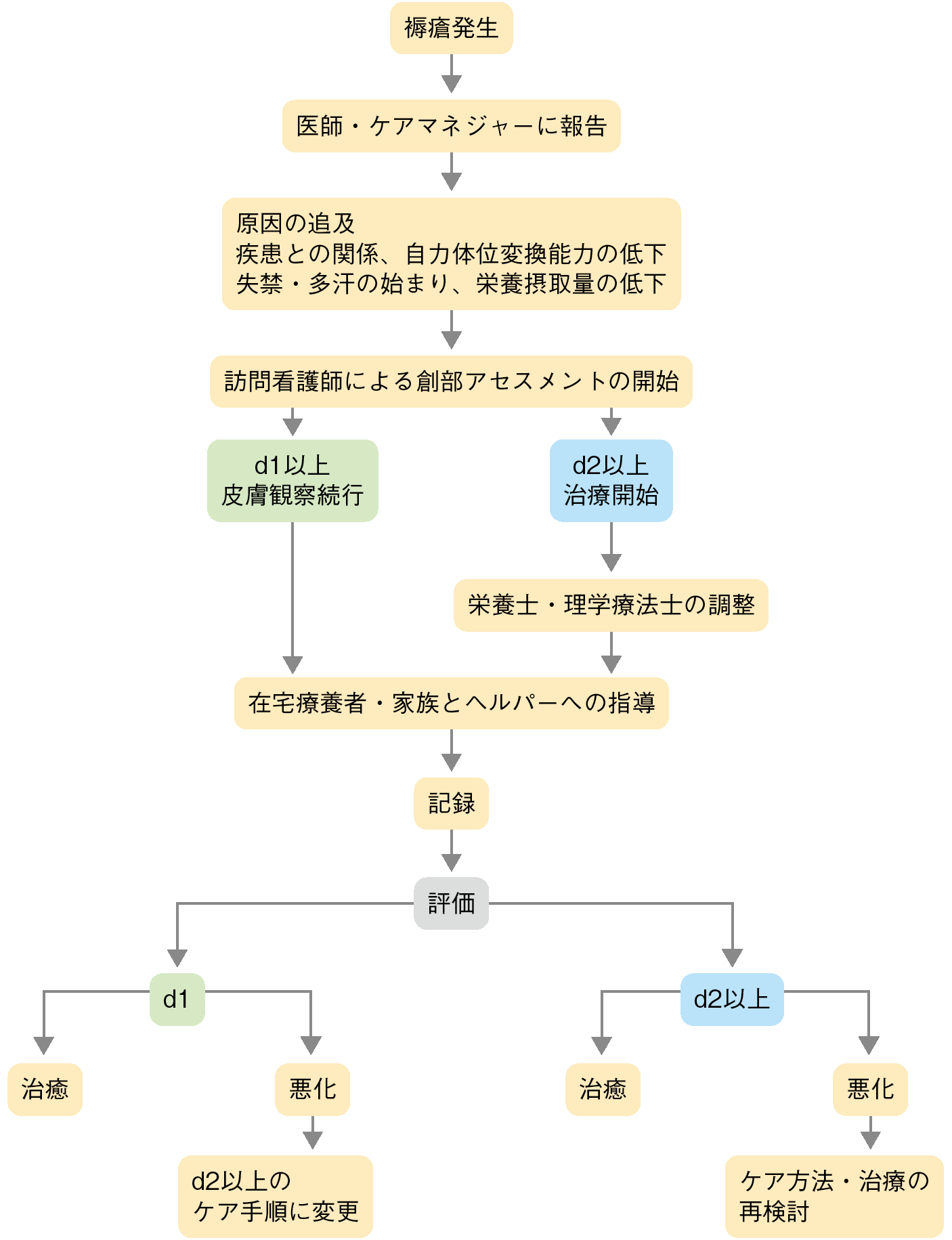

創の局所治療・ケアの原則は変わりません。創内・創周囲の洗浄を行って清潔にし、創を湿潤状態に保つことが必要です。褥瘡発生後のケア手順を図2に示しました。

在宅では、高価なエアマットレスやドレッシング材などの医療機器は、なかなか使えないことが多いでしょう。在宅で利用できる福祉機器や、社会・人的資源を有効に使えるような調整が必要です。そのためにも、ケアマネジャーやソーシャルワーカーと相談して、療養者や家族が自分たちで行える褥瘡管理の体制をつくることが大切です。

在宅での褥瘡管理を進めるためには、家族・ヘルパーへの教育・指導が重要であることは前述しました。具体的な指導内容を表2にまとめました。

図2 褥瘡発生後のケア手順

日本褥瘡学会編:在宅褥瘡テキストブック.照林社,東京,2020:5.より引用

表2 在宅での褥瘡管理の指導ポイント

| ①圧迫の除去 |

|

|---|---|

| ②栄養摂取 |

|

| ③スキンケア |

|

| ④排泄ケア |

|

日本褥瘡学会編:在宅褥瘡テキストブック.照林社,東京,2020:8-9.を元に作成